在数字化社交场景中,名片作为商务连接的核心载体,其点赞数据往往直接影响个人或企业的信任背书。然而,面对市场上琳琅满目的“名片刷赞”服务,用户如何在效率与安全间找到平衡?这需要从平台资质、技术逻辑、数据合规三个维度系统梳理,为想要下载名片刷赞的用户提供可靠安全的路径参考。

可靠安全平台的底层逻辑:资质审核与数据加密

对于下载名片刷赞的用户而言,“可靠安全”并非抽象概念,而是可验证的技术标准。真正值得信赖的下载平台首先需具备明确的资质背书:正规企业需持有ICP备案证书(可通过工信部官网查询),且经营范围包含“网络技术服务”或“数据处理”等相关项目。例如,头部商务社交平台(如脉脉、领英)官方合作的第三方工具,通常会公示与平台的数据互通协议,这种“官方授权”模式从源头上规避了账号封禁风险。此外,数据加密技术是安全性的核心保障,用户在选择平台时应优先采用HTTPS协议传输、支持端到端加密的服务,避免因明文传输导致的企业联系人、社交关系等敏感信息泄露。值得注意的是,部分小作坊式平台打着“免费刷赞”旗号,实则通过植入恶意代码窃取用户数据,这类“陷阱服务”需高度警惕。

主流下载平台分类与安全评估

当前市场上,为下载名片刷赞用户提供服务的平台大致可分为三类,其安全性与适用场景存在显著差异。第一类是企业级SaaS服务商,如“名片全能王”的增值模块、“知脉”的商务助手工具。这类平台的优势在于与主流商务APP深度集成,数据同步直接通过API接口完成,无需用户手动上传联系人信息,且支持单次授权、限时数据访问,隐私风险极低。但其付费门槛较高,通常以年费形式提供批量刷赞服务,更适合有稳定商务拓展需求的企业用户。第二类是垂直领域的第三方服务平台,如“商友圈”“刷赞助手”等独立应用。这类平台价格相对亲民,但需仔细审查其用户协议:若条款中提及“需用户提供登录密码”或“自动读取通讯录”,则可能存在越权操作风险,曾有多起案例显示,此类平台在用户不知情的情况下利用其账号进行商业推广,甚至触发平台风控机制。第三类是技术工具型平台,如基于脚本开发的自动化刷赞插件。这类工具虽宣称“一键操作”,但本质上属于对平台规则的违反,一旦被检测到异常点赞行为,轻则限制功能,重则永久封禁账号,属于典型的“高风险低收益”选项。

安全下载与操作方法:从工具选择到行为规范

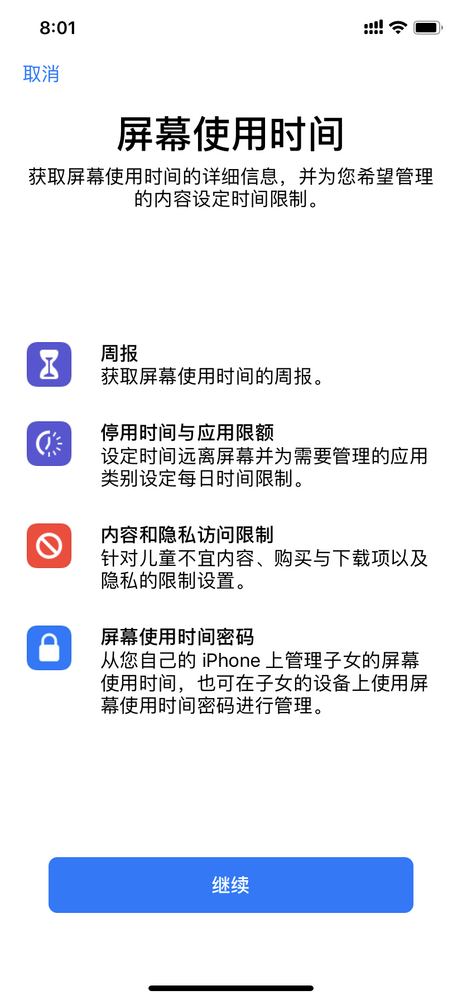

即便选择了可靠的平台,下载和操作过程中的细节也直接影响安全性。首先,下载渠道应优先选择官方应用商店(如苹果App Store、华为应用市场)或平台官网,避免通过第三方链接安装,后者常被篡改为恶意版本。安装后,首次使用时需关闭“非必要权限请求”,例如通讯录读取、相册访问等,仅保留与名片数据传输直接相关的权限。其次,在操作方法上,“模拟真实用户行为”是规避风控的关键。例如,批量刷赞时不宜在短时间内集中操作,建议分散在24小时内完成,每次间隔5-10分钟,且搭配“点赞-评论-浏览”的组合动作,让数据流呈现自然增长趋势。部分平台提供的“智能模拟”功能(如随机切换设备IP、模拟不同地区用户操作)虽能提升隐蔽性,但过度依赖反而可能触发算法异常,需适度使用。最后,数据备份是安全操作的“最后一道防线”:在下载名片数据前,应先将本地通讯录、社交关系等核心信息备份至云端或本地加密文件,避免因平台兼容性问题导致数据丢失。

行业趋势与风险规避:从“刷量”到“真赞”的转型建议

随着商务社交平台算法的不断升级,单纯依赖“刷赞”提升名片价值的效果正逐渐减弱。以LinkedIn为例,其2023年更新的风控系统已能识别“非关联用户异常点赞”,对无互动基础的点赞行为直接过滤。这意味着,未来名片数据的“含金量”将更多取决于真实社交关系而非数量。对于用户而言,更可持续的安全策略是:在借助可靠平台完成基础数据优化后,将重心转向内容运营与精准互动——例如通过行业社群分享专业见解、参与商务话题讨论,这类“真实点赞”不仅能提升账号权重,更能转化为实际的商业机会。值得注意的是,部分平台已开始探索“数据真实性认证”服务,用户可通过提交工作证明、项目案例等材料获得“可信名片”标识,这种以合规换信任的模式,或许比“刷赞”更具长期价值。

名片刷赞的安全选择,本质是对数字身份的敬畏。在效率至上的时代,唯有将技术合规与真实价值结合,才能让名片成为商务连接的“信任桥梁”,而非数据泡沫的“牺牲品”。对于用户而言,拒绝“捷径诱惑”、拥抱安全合规的操作逻辑,既是保护自身数据资产的需要,也是数字化商务时代的生存智慧。