对于追求网络人气的用户而言,刷赞刷访客曾是“捷径”的代名词——一条看似能快速拉升数据、赢得关注的灰色产业链。但这条捷径的背后,究竟是短期有效的“助推器”,还是埋藏隐患的“定时炸弹”?拆解刷赞刷访客的双面性,本质是探讨数字时代“人气”的真实价值与虚假繁荣的代价。

一、短期红利:数据泡沫里的“虚假满足感”

刷赞刷访客最直接的“好处”,在于能快速填补数据空白,满足用户对“存在感”的即时需求。对普通用户来说,朋友圈、社交媒体的点赞数是社交认同的量化体现——一条内容发布后,若长时间无人问津,易产生“被忽视”的焦虑;而通过刷赞让数字从“0”跳到“100+”,这种“被看见”的错觉能迅速缓解社交压力,甚至带来短暂的虚荣心满足。

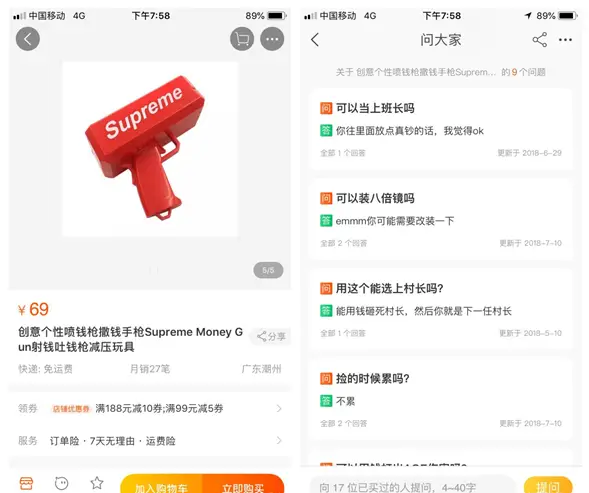

对自媒体创作者、商家账号等“专业玩家”而言,刷赞刷访客的短期价值更具策略性。平台算法往往将初始数据作为内容分发的重要参考:一条新视频若在发布后1小时内获得高赞、高访客,可能被判定为“优质内容”,从而进入更大的流量池。此时刷量相当于“借力”——用虚假数据撬动平台推荐机制,为真实曝光争取机会。曾有电商卖家坦言,新品上架时通过刷访客让商品“看起来很热门”,能吸引真实用户点击,转化率提升约20%;对素人博主来说,刷赞能让账号在“冷启动”阶段避免“0互动”的尴尬,为后续积累真实粉丝铺路。

此外,刷赞刷访客还能制造“从众效应”。心理学中的“乐队wagon效应”指出,人们倾向于相信“多数人选择的事物是正确的”。当一条内容显示“1万人点赞”,新用户会下意识认为“内容有价值”,从而更愿意停留、互动,形成“虚假数据→真实流量→更多数据”的循环——这种“滚雪球”式增长,是刷量行为最诱人的“短期红利”。

二、长期代价:数据泡沫下的“信任崩塌”与“能力退化”

然而,刷赞刷访客的“好处”如同饮鸩止渴,其背后隐藏的长期代价远超短期收益。首当其冲的是信任危机。网络人气的本质是“真实连接”,而虚假数据本质是对这种连接的背叛。当真实用户发现“1万人点赞”的内容评论区仅有10条互动,或“10万访客”的账号粉丝活跃度不足1%,信任感会瞬间崩塌。对个人账号而言,这可能导致社交关系破裂——朋友取关、粉丝脱粉,甚至被贴上“虚伪”“造假”的标签;对商家、品牌而言,虚假流量直接损害商业信誉:曾有美妆品牌因刷量被曝光,导致消费者对其产品真实性产生质疑,销量断崖式下跌。

更严重的是平台规则风险。随着技术升级,各大平台对刷量行为的打击已趋严格:抖音通过AI识别异常账号(如短时间内大量点赞、访客来源单一),小红书对“刷赞笔记”限流甚至降权,微信朋友圈则屏蔽“第三方刷量工具”的链接。一旦被判定为违规,轻则删除虚假数据、限流7天,重则永久封号。对依赖平台生存的创作者来说,这种“清零风险”足以摧毁长期积累的成果——毕竟,用虚假数据堆砌的“人气”,本就是建立在流沙上的城堡。

更深层的代价在于内容能力的退化。刷赞刷访客的本质是“用数据掩盖内容不足”,却让用户陷入“数据依赖”的陷阱:当发现“刷量比创作更有效”,用户会逐渐放弃打磨内容、优化互动,转而沉迷于“如何刷得更隐蔽”。这种“走捷径”的心态,最终导致创作能力停滞——没有真实用户反馈,无法了解受众需求;没有优质内容支撑,即便侥幸获得流量,也无法转化为长期人气。正如一位资深博主所言:“刷量能给你一时的数据光鲜,却给不了你持续创作的底气。”

三、生态反噬:当“虚假人气”扰乱内容市场

刷赞刷访客的危害不止于个体,更会破坏整个网络内容生态。平台算法的核心逻辑是“优质内容优先”,而虚假数据会严重干扰这一逻辑:当低质内容通过刷量获得高曝光,优质内容反而被淹没,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。对平台而言,这意味着用户活跃度下降——当用户发现“推荐的内容越来越没意思”,自然会减少使用;对整个内容行业而言,这会导致创作者心态失衡:“认真创作不如会刷量”,最终让优质内容失去生长土壤。

更值得警惕的是,刷赞刷访客背后往往隐藏着黑色产业链。从“点赞工作室”到“访客机器人”,这些灰色产业通过批量制造虚假数据牟利,不仅助长了浮躁风气,还可能窃取用户隐私(如要求授权微信、抖音等账号权限)。普通用户若轻信此类服务,不仅可能面临账号安全风险,更会成为数据造假链条的“帮凶”。

结语:回归真实,才是“人气”的终极答案

对于追求网络人气的用户而言,刷赞刷访客的“好处”是镜花水月,坏处却是真实存在的生存危机。网络人气的本质,从来不是冰冷的数字游戏,而是创作者与用户之间“真实内容+真诚互动”的双向奔赴。与其在数据泡沫中自欺,不如深耕内容质量:用优质文字、真诚观点、实用价值吸引用户,用耐心经营积累真实粉丝——毕竟,数字可以造假,但人心不会说谎;一时的虚假人气或许能带来短暂流量,但唯有真实,才能支撑起长久的“人气高地”。