小宇刷赞这种行为在当代社交媒体中真的常见吗?当“小宇”这个普通用户的名字与“刷赞”这个敏感行为绑定,我们看到的不仅是个案,而是数字社交生态中一个被广泛忽视的微观切片。刷赞早已不是少数人的“秘密武器”,而是技术迭代、心理需求与商业逻辑共同催生的普遍现象,其渗透程度远超公众认知的边界。在点赞成为社交货币的时代,小宇们的选择背后,是社交媒体从“连接工具”异化为“表演舞台”的深层变革。

技术普及让刷赞的门槛降到了历史最低。十年前,刷赞需要人工手动操作,或是通过QQ群、论坛等隐蔽渠道购买“人工点赞”,成本高且风险大。如今,AI技术的泛化让这一过程变得“智能化”:从模拟不同设备IP地址到生成用户画像,从复制真实点赞的随机时间间隔到匹配目标受众的活跃时段,自动化工具几乎能以假乱真。某电商平台数据显示,2023年社交媒体“刷赞服务”的搜索量同比激增217%,其中“一键刷赞”“AI模拟真人互动”等关键词的搜索占比超六成。这些服务定价低至0.1元/个,甚至支持“按周/月包量”,连中学生都能通过零花钱实现“点赞自由”。技术的民主化,让刷赞从“专业操作”沦为“全民技能”,小宇们的行为不过是这种技术下沉的必然产物。

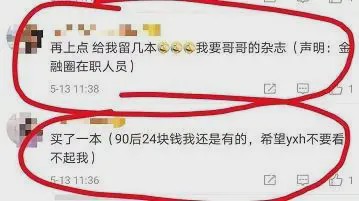

心理层面的社交焦虑是刷赞行为泛滥的内在驱动力。社交媒体的“点赞机制”本质是一种“即时反馈系统”,每一次红心跳动都在强化用户的“被认同感”。当算法不断推送“点赞过万”的内容,当朋友圈的点赞数成为“受欢迎程度”的公开排名,普通用户难免陷入“数字比较焦虑”。小宇们或许并非虚荣心作祟,而是害怕自己的动态在信息流中“石沉大海”——点赞数低于平均值可能意味着“被边缘化”,甚至引发自我怀疑。“点赞焦虑”在Z世代中尤为明显,《中国青年报》调查显示,72%的受访者承认“会因为点赞数少而删除动态”,63%的人“曾考虑过刷赞”。这种心理机制下,刷赞不再是道德问题,而成了应对社交压力的“生存策略”。

商业逻辑的推波助澜让刷赞从个人行为升级为产业链条。品牌方、MCN机构、网红博主对“点赞数据”的依赖,直接催生了庞大的刷赞需求。电商平台的“流量扶持”机制中,点赞数是内容推荐权的重要权重;广告主的合作报价常以“互动率”为基准,高点赞意味着高溢价;甚至职场招聘中,部分HR也会通过候选人的社交媒体点赞数判断其“社交能力”。这种“数据崇拜”让刷赞有了明确的商业价值:一个10万粉的博主,单条动态的点赞数从5000刷到5万,报价可从5000元涨到5万元。小宇们的单次刷赞或许只是零散需求,但无数个“小宇”的叠加,却构成了支撑整个刷赞产业链的底层流量——据行业估算,2023年中国社交媒体刷赞市场规模已超30亿元,涉及用户超2亿。

平台治理与用户行为的“猫鼠游戏”进一步凸显了刷赞的普遍性。尽管微信、微博、抖音等平台均出台反刷赞规则,采用“AI识别+人工审核”机制,但用户总能找到规避方法:用虚拟手机号注册小号、通过境外代理IP隐藏操作痕迹、在深夜等平台监管松懈时段集中刷赞。更关键的是,平台对“轻度刷赞”的容忍度客观上助长了这种行为。例如,某社交平台算法对“1小时内点赞超100次”的账号仅限流72小时,而非永久封禁;短视频平台对“点赞数异常但评论转发正常”的内容往往“睁一只眼闭一只眼”。这种“选择性治理”让小宇们觉得“刷点赞没关系”,只要不触达“红线”,就能在规则边缘游走。

刷赞的普遍性正在重塑社交媒体的生态逻辑。当点赞数据失去真实性,内容质量让位于“数据包装”,优质原创内容可能因点赞数低被算法埋没,而低质但刷赞的内容却能登上热门。这种“劣币驱逐良币”的现象,让社交媒体的“连接”属性逐渐稀释,变成了一场“数据表演”。小宇们或许没有意识到,每一次刷赞都在参与这场表演——他们既是受害者(承受社交焦虑),也是加害者(破坏生态平衡)。更值得警惕的是,刷赞行为的低龄化趋势明显,某教育机构调研显示,12-18岁学生中,38%承认“曾帮同学刷赞以换取互赞”,这种“数据造假”的早期介入,可能扭曲青少年对“真实社交”的认知。

面对小宇刷赞现象的普遍性,单纯的道德批判已无意义。平台需要升级算法逻辑,将“点赞真实性”纳入核心评估维度,而非单纯追求数据增长;用户则需重建健康的社交价值观,明白“点赞数≠受欢迎程度”,真实的互动远比冰冷的数字更有意义。社交媒体的本质是“人的连接”,当刷赞成为常态,我们失去的不仅是真实反馈,更是对他人感受的共情能力——小宇们刷出的赞,或许能点亮一条动态的虚荣,却永远无法点亮真实社交的温度。