在数字化社交生态中,QQ名片作为个人身份与社交属性的浓缩载体,其点赞数量不仅是互动数据的直观呈现,更在无形中构建着“社交价值感知”的潜意识判断。“小拽刷QQ名片赞”作为一种针对性工具,其操作逻辑的精准掌握,需建立在理解社交数据本质、工具技术边界与平台合规框架的基础之上。要系统拆解这一流程,需从工具定位、操作细节到风险规避形成闭环认知,方能实现数据提升与账号安全的动态平衡。

一、概念锚定:小拽刷QQ名片赞的本质与功能边界

“小拽刷QQ名片赞”并非简单的“数据造假工具”,而是基于模拟人工交互逻辑的辅助性社交数据管理工具。其核心功能是通过技术手段模拟真实用户点赞行为,在QQ平台规则允许范围内,短期内提升名片点赞量,以满足用户在社交展示、商业场景或个人形象管理中的阶段性需求。需明确的是,这类工具的“有效性”严格依赖两个前提:一是对平台反作弊机制的适配能力,二是对用户真实社交需求的精准匹配——脱离真实互动基础的“虚假繁荣”,反而可能削弱社交信任的底层逻辑。

二、操作步骤拆解:从准备到执行的精细化流程

掌握“小拽刷QQ名片赞的操作步骤”,需遵循“安全校准—参数配置—任务执行—效果优化”的四阶模型,每个环节的细节处理直接影响操作成败。

1. 账号环境安全校准:操作前的“隐形门槛”

任何社交工具的使用,账号安全永远是第一前提。在启动“小拽刷QQ名片赞”前,需完成三重校准:其一,账号实名信息与绑定的手机号、邮箱需确保唯一性,避免使用“小号矩阵”触发平台风控;其二,关闭QQ账号的“异常登录提醒”功能(若开启需提前告知工具使用场景,避免误判为盗号);其三,清理账号历史操作痕迹——短期内频繁点赞、加群等行为可能被标记为“异常活跃”,建议间隔24小时后再进行刷赞操作。

2. 工具获取与授权认证:规避“恶意软件”陷阱

当前市面上“小拽刷QQ名片赞”工具存在版本混杂、功能差异化的特点,选择渠道时需优先考虑“官网下载”或“第三方正规应用商店”的授权版本。安装完成后,首次启动需完成“账号授权”:通过QQ扫码或账号密码登录,授权范围需严格限定为“名片信息读取”与“点赞功能”,避免过度授权(如好友列表、聊天记录等敏感权限)。部分工具会要求绑定设备ID,此时需关闭模拟器定位(若使用手机操作),确保设备信息与登录环境一致。

3. 参数配置:模拟真实交互的“细节密码”

刷赞效果的自然度,取决于参数配置与真实用户行为的匹配度。核心参数包括:

- 点赞频率:单日点赞量控制在20-50次之间,间隔时间不低于5分钟,避免“瞬时集中点赞”触发平台阈值;

- 来源模拟:部分工具支持“指定好友点赞”或“随机用户点赞”,前者需提前导入可信好友列表(避免使用陌生人账号),后者则需设置“地域分布”(如优先选择同省份IP段下的用户),降低异常概率;

- 数量梯度:初始阶段(前3天)每日点赞量递增(如10→20→30),中期维持稳定,后期逐步减少,形成“自然增长曲线”,而非“直线飙升”。

4. 任务启动与实时监控:动态调整的“关键节点”

参数配置完成后,进入“任务预览”界面,确认目标QQ名片、点赞总量、执行周期等信息无误后启动。执行过程中需保持工具后台运行,避免切换其他应用导致任务中断。同时,通过手机QQ实时观察“名片点赞动态”:若出现“点赞后秒撤”“点赞图标异常”等情况,需立即暂停任务并检查参数——这可能是平台反作弊系统启动的信号,需降低频率或更换IP地址后重启。

5. 后续维护:从“数据提升”到“社交价值转化”

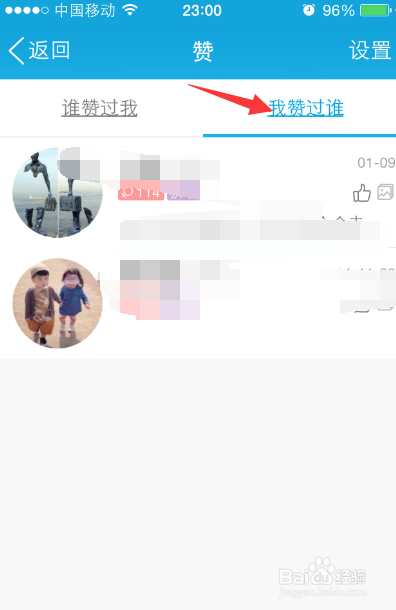

刷赞完成后,并非“一劳永逸”。为避免数据“闲置”,需结合真实社交互动强化数据价值:例如,在QQ空间发布动态时@好友,引导真实点赞评论;或通过“名片分享”功能将高赞数据传递至群聊、好友列表,让“点赞量”转化为“社交信任背书”。值得注意的是,若后续出现点赞量异常下降(如单日减少超20%),可能是平台启动了“数据清洗”机制,此时应暂停使用相关工具,转向真实互动积累。

三、风险与价值平衡:工具理性的“双刃剑”效应

“小拽刷QQ名片赞”的操作价值,本质是“短期数据提升”与“长期社交健康”的权衡。从风险视角看,过度依赖工具可能导致三重隐患:一是平台处罚风险——频繁触发反作弊机制可能面临“限赞”“封号”等处罚;二是社交信任损耗——当他人发现点赞数据与真实互动不匹配时,反而会削弱个人社交形象;三是数据依赖症——忽视真实社交能力培养,陷入“数据焦虑”的恶性循环。

真正的工具理性,在于将“小拽刷QQ名片赞”定位为“社交启动器”而非“社交替代品”:适用于新账号冷启动、商业场景快速建立信任等阶段性需求,但长期仍需通过真实内容输出、情感连接构建可持续的社交关系。正如社交传播学中的“使用与满足”理论所示,用户使用工具的最终目的是“满足社交需求”,而非“满足数据需求”——脱离这一本质,任何操作步骤的精细拆解都将失去意义。

掌握“小拽刷QQ名片赞的操作步骤”,不仅是技术层面的流程学习,更是对社交数据本质的深刻认知。在合规框架内合理使用工具,以真实互动为根基,让虚拟数据成为社交关系的“催化剂”而非“遮羞布”,方能在数字社交时代中,既保持形象管理的灵活性,又不失人际连接的温度。