小洁刷赞这种行为在社交媒体上真的常见吗?当我们打开小红书、微博或朋友圈,总能看到一些笔记或动态下方标注着“99+赞”“已过万赞”,这些数字背后,有多少是自然互动,又有多少是“小洁们”通过刷赞堆砌的虚假繁荣?“小洁刷赞”——这个看似简单的行为组合,实则折射出社交媒体时代普通用户的社交焦虑与生存策略,而它的普遍性,远比表面看起来更复杂、更深入。

“小洁刷赞”并非特指某个具体个体的行为,而是泛指以年轻女性为主的普通用户,为满足社交认同、维持人设或实现功利目的,通过第三方工具、互赞群组、付费购买等非自然方式获取点赞的现象。这种行为的核心特征是“非自愿性互动”——点赞者未必对内容本身感兴趣,点赞行为本身脱离了内容价值与真实情感连接,沦为一种数字化的“社交货币”。在社交媒体生态中,这种行为的普遍性早已不是秘密,而是渗透在不同圈层、不同平台,成为许多用户日常社交的“潜规则”。

从平台生态来看,“小洁刷赞”的普遍性首先源于社交媒体的“点赞依赖症”。算法机制将点赞、评论、转发等互动数据与内容曝光度深度绑定,高点赞=高流量=高价值,这一逻辑像无形的指挥棒,驱使用户将点赞数视为“社交KPI”。以小红书为例,一篇笔记能否进入推荐页,很大程度上取决于初始点赞量;博主接商务推广时,报价也直接与点赞收藏挂钩。这种机制下,“小洁们”若想获得关注、变现或 simply 维护“受欢迎”的形象,刷赞便成了最低成本的“捷径”。数据显示,某互赞平台上,日均活跃用户超百万,其中80%为25岁以下的年轻女性,她们活跃在美妆、穿搭、学习等垂直领域,通过“你赞我我赞你”的互助模式,让每一篇笔记都看起来“人见人爱”。

其次,“小洁刷赞”的普遍性是社交比较与自我价值异化的结果。社会心理学中的“社交比较理论”指出,当人们看到他人获得积极评价时,会产生自我提升的动力,但若差距过大,则容易引发焦虑。社交媒体上,“完美人设”的泛滥加剧了这种焦虑:朋友圈里闺蜜的旅行照获赞过百,自己的日常动态却寥寥数赞;小红书上素人的穿搭笔记轻松破万,自己的分享却无人问津。这种对比让许多“小洁”开始怀疑“是不是我不够好”,而刷赞则成了一种“自我救赎”——用虚假的点赞数掩盖真实的冷清,用数字的繁荣换取心理安慰。更有甚者,将点赞数与自我价值直接绑定:“没人赞=没人喜欢我=我没价值”,这种认知偏差让刷赞从“可选行为”变成了“刚需”。

再者,商业逻辑的助推让“小洁刷赞”从个人行为演变成产业链。随着社交媒体营销的兴起,“流量造假”形成了一条完整的灰色产业链:从提供刷赞工具的技术方,到组织互赞群组的群主,再到专门为商家“刷数据”的MCN机构,每个环节都在为“小洁刷赞”提供便利。某电商平台显示,“小红书点赞1000+”的服务售价仅50元,包月“无限刷赞”也只需200元,低廉的价格让普通用户轻松触达。而商家为了营造“爆款”假象,会批量购买点赞、评论,这种虚假数据进一步污染了内容生态,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环——当真实优质内容因数据不足被埋没,而低质刷赞内容却占据流量高地,普通用户只能被迫加入刷赞大军,否则连“被看见”的机会都没有。

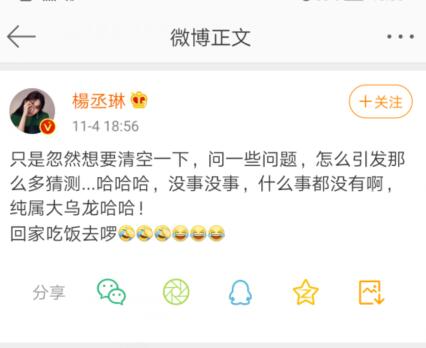

当然,“小洁刷赞”的普遍性并非绝对,不同平台、不同用户群体中存在显著差异。在以熟人社交为主的朋友圈,刷赞的隐蔽性更强,用户更倾向于“真实互动”;而在以陌生人社交为主的小红书、抖音,刷赞则更公开、更普遍。此外,用户年龄、认知水平也影响行为倾向:年轻用户对“数据造假”的接受度更高,而成熟用户更倾向于自然积累;具备媒介素养的用户能理性看待点赞数,将其视为“参考值”而非“唯一标准”,但这类用户在整体中仍是少数。

那么,“小洁刷赞”的普遍性究竟意味着什么?它不仅是个体在社交压力下的被动选择,更是社交媒体平台机制、商业逻辑与社会心理共同作用的产物。这种行为看似 harmless,实则暗藏隐患:对用户而言,长期依赖刷赞会扭曲真实社交能力,让人习惯于活在“数字滤镜”中,失去表达真实自我的勇气;对平台而言,虚假数据会破坏算法推荐的准确性,降低用户信任度,最终削弱平台价值;对社会而言,它助长了“唯流量论”的浮躁风气,让“真实”与“真诚”在社交媒体中变得稀缺。

当“小洁们”为点赞数焦虑时,或许该思考:社交媒体的本质,究竟是让人被数字定义,还是让人通过真实连接被看见?平台算法能否从“唯数据论”转向“价值论”,让优质内容自然流动?社会能否建立更多元的评价体系,让“点赞”回归情感交流的本质?这些问题的答案,或许决定了“小洁刷赞”这类现象,是会成为社交媒体的“常态”,还是终将被时代淘汰的“过渡行为”。毕竟,当每个人都忙着刷赞时,真正被看见的,从来不是数字,而是那个隐藏在数据背后,渴望被理解的真实灵魂。