小红书作为内容消费与种草的核心阵地,用户对粉丝量和点赞数的追逐催生了“刷量”产业链,但所谓“刷粉点赞的方法”真能让用户走向成功?答案是否定的——这类方法看似能快速堆砌数据,实则与平台规则背道而驰,更无法带来真正的价值沉淀。

一、“刷粉点赞方法”的底层逻辑:虚假繁荣的幻觉

所谓“小红书刷粉丝点赞的方法”,本质是通过非自然手段伪造数据,常见路径包括:人工刷量(雇佣水军点赞、关注)、机器模拟(使用脚本批量操作)、数据平台购买(直接购买粉丝包、点赞套餐)。这些方法往往打着“7天涨粉10万”“1000点赞仅需9.9元”的口号,精准戳中用户对“快速成功”的焦虑。

然而,这种数据的“繁荣”是脆弱的。刷来的粉丝多为僵尸号(无头像、无动态、无互动),点赞则集中在发布后的短时间内,形成“高开低走”的曲线。平台算法并非只看数据总量,更关注互动质量——点赞率、评论深度、粉丝活跃度、内容垂直度等核心指标。刷量数据一旦与这些真实指标脱节,就会被算法标记为“异常”,反而可能让优质内容被限流。数据造假本质是“拆东墙补西墙”,用短期数据换取长期曝光的代价,得不偿失。

二、平台规则的“铁拳”:数据造假的生存空间正在消失

小红书自成立以来,始终将“真实、有用、友好”作为社区核心,对数据造假行为的打击从未松懈。平台通过多维算法识别异常数据:比如同一IP短时间内大量操作、账号行为模式单一(如只点赞不关注、评论内容高度模板化)、粉丝画像与内容定位严重不符(如美妆博主突然吸引大量科技类粉丝)等。

一旦被判定为刷量,轻则删除虚假数据、降权推荐,重则封禁账号。2023年小红书官方公告显示,全年清理违规账号超500万,处理虚假互动数据2亿余条。这意味着,依赖“刷粉点赞方法”的用户,投入的资金和时间可能在一夜之间清零,甚至失去运营账号的资格。平台的规则红线不可触碰,数据造假不是“捷径”,而是“绝路”。

三、“成功”的真正定义:从“数据虚荣”到“价值沉淀”

在小红书的生态中,“成功”从来不是粉丝数或点赞数的堆砌,而是能否通过内容建立信任、实现商业价值或个人成长。

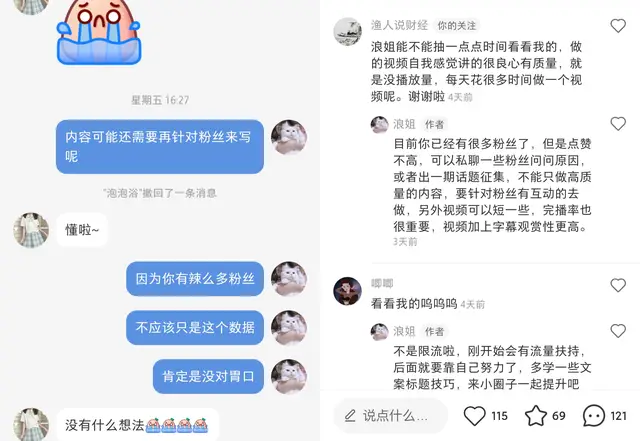

以美妆博主“@小A”为例,早期她尝试刷量,短期内粉丝突破10万,但接到的品牌合作转化率极低——粉丝多为僵尸号,无法带来真实购买。后来她转向深耕成分科普内容,虽然粉丝增长缓慢,但粉丝粘性极高,单篇笔记的评论互动率超过15%,最终被知名品牌签为长期合作博主。真正的成功,是内容与用户需求的精准匹配,是“铁粉”而非“散粉”的积累,是数据背后的真实价值。

反观依赖刷量的用户,往往陷入“数据焦虑—刷量—数据异常—更焦虑”的恶性循环。他们把精力放在如何“刷得更隐蔽”,而非如何“做得更优质”,最终失去内容创作的初心,也错失了平台给予优质内容的流量扶持。

四、内容价值才是“王道”:自然流量的增长逻辑

小红书算法的核心逻辑是“推荐优质内容给需要的人”。一篇笔记能否获得曝光,取决于:内容是否垂直(如穿搭博主持续输出穿搭干货)、是否解决用户痛点(如“学生党平价彩妆”)、是否有差异化亮点(如“小众品牌测评”)。

优质内容会形成“正向循环”:高互动率(点赞、收藏、评论)会被算法识别为“优质内容”,从而推送给更多潜在用户,吸引真实粉丝关注;真实粉丝又会进一步互动,形成“数据增长—流量提升—内容优化—更多粉丝”的闭环。这种自然增长虽然慢,但粉丝质量高、忠诚度强,后续无论是接广告、做电商还是打造个人IP,都更有竞争力。

而刷量带来的虚假数据,会打破这种循环。当算法发现“高点赞低互动”“高粉丝低转化”时,会判定内容“质量不足”,减少推荐,导致真实流量被淹没。与其花时间研究“刷粉点赞的方法”,不如花心思打磨内容——这才是小红书生态中最根本的“成功密码”。

五、用户心态的误区:为何有人沉迷“刷量”?

明知刷量风险高,为何仍有用户前赴后继?本质上是对“流量至上”的误解,以及对“快速成功”的渴望。部分用户看到同行“数据亮眼”便焦虑,认为“自己不刷就会被超越”;还有人把粉丝数等同于“价值”,觉得“1万粉才能接广告”,却忽略了品牌方更看重粉丝的“活粉率”和“转化率”。

事实上,小红书对中小创作者的扶持从未停止。平台通过“蒲公英平台”帮助万粉以上博主接广告,通过“创作学院”提供内容培训,通过“流量扶持计划”奖励优质新人创作者。这些机制都在传递一个信号:内容质量才是入场券,投机取巧终会被淘汰。

结语:放下“数据执念”,回归内容本质

“小红书刷粉丝点赞的方法”从来不是通往成功的捷径,而是通往歧途的陷阱。在内容为王的时代,真正的成功不在于数据的“虚假繁荣”,而在于能否用优质内容打动用户、创造价值。对于创作者而言,与其把精力放在“如何刷数据”,不如沉下心研究“用户需要什么”“如何把内容做得更专业、更有温度”。毕竟,能穿越流量周期、抵御平台规则风险的,永远是那些真正“有用、有料、有温度”的内容——这,才是小红书生态中最硬核的“成功法则”。