当前QQ刷赞行为会被封号吗?这是许多QQ用户,尤其是依赖社交平台进行内容创作或商业推广的用户心中的疑问。随着社交互动数据逐渐成为衡量个人影响力或商业价值的重要指标,QQ点赞功能被赋予了额外的“社交货币”属性,催生了刷赞产业链的滋生。然而,这种行为是否触碰了平台规则的“红线”?答案并非简单的“是”或“否”,而是需要从平台规则逻辑、技术反作弊机制以及违规行为界定等多个维度进行深度剖析。

QQ刷赞的本质是对社交互动真实性的破坏。QQ作为国内最早的即时通讯工具之一,早已超越单纯的聊天功能,发展成集社交、娱乐、资讯、服务于一体的综合性平台。点赞功能作为用户表达认可、增强社交连接的基础交互,其核心价值在于传递真实情感与反馈。当“刷赞”成为刻意制造的虚假数据狂欢,本质上是对这种真实性的异化——通过技术手段或人工操作,短时间内集中获取大量非自然点赞,以此营造“高人气”假象。这种行为不仅违背了社交平台的基本准则,更可能对平台的内容生态和用户体验造成系统性损害,这也是平台方严格打击的核心原因。

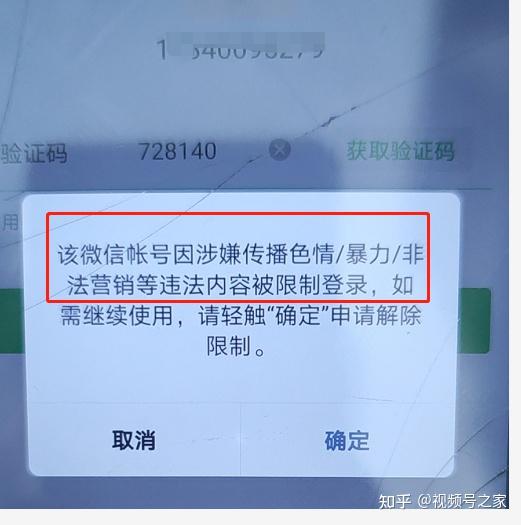

从平台规则层面看,QQ的用户协议及社区管理规范中,早已对“虚假互动”行为作出明确禁止。腾讯《QQ软件许可及服务协议》中规定,用户不得通过“任何不正当手段(包括但不限于外挂、插件、病毒、木马、爬虫等)干扰或破坏QQ服务的正常运行”,而“刷赞”恰恰属于此类行为中的“数据造假”。具体而言,无论是使用第三方软件自动批量点赞,还是通过人工群控、任务平台组织人员集中点赞,均被平台视为“非正常操作”。一旦被判定违规,用户将面临从功能限制(如暂时无法点赞、被减少推荐曝光)到账号处罚(短期封禁、永久封号)不等的风险,处罚力度与违规情节的严重程度直接挂钩。

技术反作弊机制是平台识别刷赞行为的核心屏障。QQ背后依托腾讯强大的大数据与AI技术团队,已构建起多层次的反作弊体系。首先,行为模式识别是第一道防线:正常用户的点赞行为往往具有分散性、场景化特征(如基于内容兴趣、社交关系自然产生),而刷赞行为则表现出高频次、短时间内集中爆发、无差别点赞(如短时间内给大量非关联用户点赞)等异常模式。其次,数据关联分析能精准定位异常账号:通过设备指纹、IP地址、登录行为、社交关系链等多维度数据交叉验证,平台可识别出“刷赞专用账号”——这类账号通常缺乏真实社交互动,登录地点异常,且与其他违规账号存在行为关联。最后,内容生态监控进一步压缩刷赞空间:对于内容创作者,平台会分析其点赞数据的“增长曲线”——正常内容的点赞量往往随内容质量、传播热度自然波动,而刷赞数据则呈现“陡峭式增长”或“平台型波动”,这些异常信号都会触发系统预警,交由人工审核团队进一步判定。

值得注意的是,当前QQ对刷赞行为的打击已进入“精细化治理”阶段。不同于早期“一刀切”式的封禁,平台更倾向于根据违规情节采取差异化处理:对于首次违规且情节较轻的用户(如少量刷赞、非主观恶意),可能仅通过站内信警告或短期功能限制;对于多次违规、使用外挂工具或组织大规模刷赞的用户,则直接触发永久封号机制。这种“分级处罚”策略,既体现了平台对普通用户的包容性,也彰显了对恶意刷灰产“零容忍”的态度。此外,随着《网络安全法》《数据安全法》等法律法规的实施,平台对虚假数据的打击不仅是维护生态的需要,更是履行法律责任的体现——刷赞行为若涉及商业欺诈(如虚假宣传、流量造假),还可能面临法律追责。

从用户视角看,刷赞看似“低成本高回报”,实则暗藏多重风险。首先,账号安全无法保障:用于刷赞的第三方工具往往需要获取用户QQ的登录权限,存在账号密码泄露、被植入木马病毒的风险,一旦账号被盗,不仅个人隐私面临威胁,更可能被用于传播违规信息,导致“连带封号”。其次,社交信任度崩塌:虚假数据或许能暂时提升个人影响力,但当真实用户发现“高赞内容”无人互动、评论区冷清时,对账号的信任度会直线下降,最终损害的是用户自身的社交资产。最后,商业价值反噬:对于依赖QQ进行品牌推广、产品营销的企业或个人,刷赞带来的虚假流量无法转化为实际转化,反而可能因被平台识别而失去商业合作机会,陷入“数据造假—信任流失—商业价值归零”的恶性循环。

真实社交互动的价值远非虚假数据可比。QQ作为拥有数亿用户的社交平台,其核心魅力在于连接人与人之间的真实情感。与其耗费精力在“刷赞”的数字游戏中,不如将注意力转向优质内容的创作——一篇真诚的动态、一次有温度的互动,远比千篇一律的虚假点赞更能构建健康的社交关系。对于平台而言,持续完善反作弊技术、优化内容推荐算法、鼓励真实互动,是维护生态活力的根本;对于用户而言,尊重规则、珍惜账号、回归社交本质,才是长久发展的正道。

当前QQ刷赞行为是否会被封号?答案已然清晰:平台有规则、技术有手段、处罚有梯度,任何试图挑战底线的行为,都将面临风险代价。唯有坚守真实,才能在社交浪潮中行稳致远。