微信作为社交平台,其核心逻辑始终围绕“真实关系链”与“有效社交互动”构建,在这一逻辑下,用户刷赞行为本质上与平台的设计初衷相悖。尽管微信并未在公开场合以强硬措辞明令禁止所有点赞行为,但从平台规则、技术逻辑、生态价值等多维度综合判断,微信实际并不支持用户刷赞行为,且对相关异常操作持隐性抵制态度。这一立场并非简单的“一刀切”式管控,而是基于社交平台长期发展的底层逻辑——虚假互动的泛滥终将侵蚀信任基础,削弱平台的核心竞争力。

从平台规则层面看,微信的用户协议与社区规范虽未直接列出“禁止刷赞”的条款,但通过“不得利用微信功能进行虚假流量操作”“不得干扰他人正常使用”等原则性规定,已对刷赞行为形成隐性约束。与微博、抖音等更强调“公开传播”的平台不同,微信的社交场景以“私域互动”为主,点赞行为多发生在熟人朋友圈、群聊或公众号文章中,其社交属性远大于流量属性。若放任刷赞行为,首先破坏的是熟人社交的信任机制——当点赞数成为可量化的“社交货币”,真实的情感表达便会被数据造假稀释,最终导致用户对互动价值的质疑。例如,朋友圈中一条普通动态突然收获数百点赞,不仅无法带来真实的社交反馈,反而可能引发发帖者与好友间的微妙隔阂,这种“数据泡沫”与微信倡导的“简洁、真实”的产品理念背道而驰。

用户刷赞行为的动机,本质上是对“社交可见性”的过度追求,以及对平台算法的误解。部分用户认为,高点赞量能提升内容在朋友圈的曝光权重,或塑造“受欢迎”的人设;商家则可能通过刷赞美化产品宣传数据,试图影响潜在消费者的判断。然而,微信的社交分发逻辑从未单纯依赖点赞数这一单一指标。其朋友圈排序算法更关注互动质量(如评论、私聊分享)、关系亲密度(互动频率、共同好友数)以及内容时效性,而非简单的点赞量堆砌。这意味着,即使通过刷赞获得虚假数据,也难以转化为真实的社交传播效果。相反,异常的点赞行为——如短时间内大量非好友点赞、同一IP地址的多账号集中操作——反而可能触发风控系统的警报,导致账号被限流、功能受限,甚至封禁。这种“得不偿失”的结果,恰恰反映了微信对刷赞行为的隐性抵制。

更深层次看,刷赞行为对微信社交生态的潜在危害具有系统性。在个体层面,长期依赖刷赞获取认同感,会弱化用户真实表达的能力,陷入“数据焦虑”的恶性循环——为追求点赞而发布内容,而非为分享生活或观点,最终使社交行为异化为“数据表演”。在社群层面,虚假点赞会污染信息环境:公众号文章的“10万+”若包含大量刷赞数据,广告主的真实投放效果便难以评估,破坏商业生态的健康度;企业微信或社群中的刷赞行为,更可能误导管理者对用户真实反馈的判断,导致决策失误。微信作为国民级社交平台,其价值不仅在于连接用户,更在于构建可信赖的社交环境。若放任刷赞行为蔓延,平台将逐渐失去“真实”这一最核心的护城河,用户也会用脚投票——毕竟,没有人愿意在一个充满“假数据”的社交场域中持续投入情感与时间。

技术上,微信已具备识别和拦截刷赞行为的能力。通过大数据分析,系统能捕捉到异常点赞模式:例如,某账号在无社交关联的情况下,频繁为陌生内容点赞;或多个账号在短时间内对同一内容集中点赞,且设备指纹、IP地址存在高度重合。这些行为特征与真实用户的互动习惯存在显著差异——真实用户的点赞往往伴随浏览时长、评论等深度互动,且对象多为熟人或感兴趣的内容。一旦识别到异常行为,微信会采取阶梯式处理:首次可能仅限流相关内容,多次违规则冻结账号的点赞功能,甚至封禁。这种“技术约束+隐性规则”的组合拳,既避免了公开禁止引发的用户抵触,又有效遏制了刷赞行为的规模化扩散,体现了平台治理的灵活性。

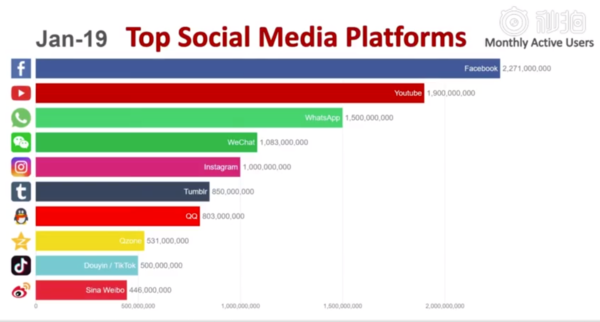

从行业趋势看,全球主流社交平台正逐步从“流量竞争”转向“信任竞争”。Facebook、Instagram等平台近年来持续打击虚假互动,Instagram甚至曾因“点赞数可见”功能引发用户焦虑,最终选择隐藏点赞数据。微信作为更强调“强关系”的社交平台,对真实互动的重视程度远超其他平台。其创始人张小龙曾强调,“微信不是一个炫耀的工具”,这一理念决定了微信不可能将点赞数作为核心社交指标。未来,随着用户对隐私保护、信息真实性的需求提升,微信可能会进一步优化算法,弱化点赞数据的权重,转而鼓励更具深度的互动形式——如长评论、话题讨论、私域社群交流等。这种趋势下,刷赞行为的生存空间将进一步被压缩,其“性价比”会越来越低。

对用户而言,与其将精力耗费在刷赞上,不如回归社交的本质:通过真实的内容分享、真诚的情感互动,构建有温度的社交关系。对企业而言,与其依赖虚假数据美化宣传,不如深耕内容质量与用户服务,用真实的价值赢得认可。微信作为社交平台的底层逻辑从未改变——它不是数据的竞技场,而是人与人之间连接的桥梁。刷赞行为或许能带来短暂的数据满足,却终将被真实社交的力量所取代,这既是微信生态的必然选择,也是社交互动发展的终极方向。