在微信公众号平台的生态中,刷赞行为并非偶发现象,而是早已形成规模化的灰色产业,渗透到内容创作、流量变现的多个环节。无论是个人创作者还是机构运营者,几乎都难以完全回避“点赞数据”的诱惑与压力——这种以虚假流量包装内容价值的行为,已成为平台内容生态中难以忽视的“隐性病灶”。

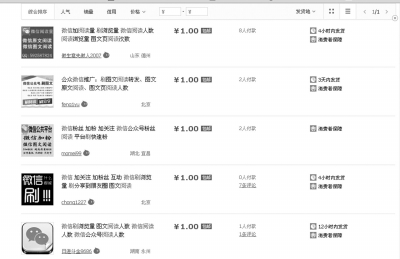

刷赞行为在微信公众号平台上已形成常态化、规模化的灰色存在,其背后是流量焦虑、商业利益与平台算法共同作用的结果。打开任何第三方数据监测平台,几乎都能看到“刷赞服务”的推广链接,价格从0.1元/赞到10元/赞不等,按量折扣;不少公众号文章下方,点赞数与阅读量严重背离——阅读量5000,点赞数却高达2万,这种“点赞虚高”已成为行业公开的秘密。更有甚者,部分MCN机构会批量购买“刷赞套餐”,为新注册的公众号快速积累初始数据,以便在后续的商业合作中占据议价优势。这种“数据注水”行为,直接反映了创作者对平台流量分配机制的依赖与焦虑。

驱动刷赞行为泛滥的核心逻辑,源于微信公众号平台的算法推荐机制与商业变现逻辑的深度绑定。早期,微信将“点赞数”作为内容质量的重要参考指标之一,高赞内容更容易被推荐至“看一看”或“搜一搜”等流量入口。即便后来算法迭代优化,阅读量、在看数、转发率等权重提升,但“点赞”作为用户互动的最直接体现,仍是创作者评估内容“受欢迎程度”的重要心理锚点。对于依赖广告变现的公众号而言,点赞数直接关系到报价——品牌方在投放广告时,往往会要求提供“阅读量/点赞量”比等数据指标,部分账号为获取更高广告收益,不得不通过刷赞来美化数据报表。这种“数据即收益”的商业链条,让刷赞行为从“个别选择”异化为“行业潜规则”。

刷赞产业链的成熟化,进一步加剧了这一行为的普遍性。从技术实现来看,刷赞早已从早期的“人工点击”进化为“机器模拟+真人养号”的混合模式:通过批量注册虚拟账号或购买黑产“养号号池”,利用脚本模拟真人点赞行为,再配合IP动态切换、设备指纹伪装等技术手段,规避平台的风控检测。据行业内部人士透露,目前成熟的刷赞服务商已能实现“24小时内稳定涨赞10万+”,且点赞轨迹完全符合真实用户行为特征——比如先阅读文章再点赞、间隔时间随机、互动路径多样。这种“工业化”的刷赞服务,大幅降低了操作门槛,甚至催生了“按效果付费”“包月套餐”等灵活模式,使得中小创作者也能轻松参与其中。

然而,刷赞行为的常态化,正在对微信公众号的内容生态造成深层侵蚀。最直接的冲击是“劣币驱逐良币”:优质内容若坚持自然增长,可能因初期点赞数据不佳而错失流量推荐;反观部分低质内容,通过刷赞包装成“爆款”,反而吸引更多用户点击,形成“数据造假→流量倾斜→商业变现→更多造假”的恶性循环。长期来看,这种“数据泡沫”会破坏用户对平台的信任——当读者发现“高赞文章”内容平平甚至标题党时,对公众号整体内容的信任度会大幅下降,最终导致平台用户活跃度降低。更严重的是,刷赞行为还可能引发算法机制的误判:平台若将虚假点赞识别为“优质内容”,可能会错误分配流量资源,挤压真正优质内容的生存空间。

面对这一顽疾,微信官方从未停止治理,但刷赞行为始终“野火烧不尽”。近年来,微信通过引入AI风控模型、升级设备指纹识别技术、建立“异常互动行为”黑名单等手段,已封禁数百万个刷赞账号。然而,产业链的快速迭代让治理难度倍增:例如,部分服务商开始采用“真人兼职”模式,通过众包平台组织真实用户点赞,彻底规避机器识别;还有账号通过“互赞群”“数据交换平台”等社交化方式实现“人工刷赞”,隐蔽性极强。这种“技术对抗”的背后,是平台治理逻辑与灰色产业逻辑的持续博弈——平台追求真实生态,而产业追求利益最大化,双方在“道高一尺,魔高一丈”的循环中不断升级。

从长远来看,刷赞行为的治理需要平台、创作者与用户三方协同发力。平台方面,需进一步优化算法逻辑,降低单一数据指标的权重,引入“内容深度阅读时长”“用户二次传播率”等更真实的质量评估维度;创作者方面,应回归内容本质,认识到“流量泡沫”终将破裂,唯有优质内容才能实现长期价值;用户方面,则需提升媒介素养,对“异常高赞”内容保持理性判断,减少对低质内容的互动反馈,从需求端遏制刷赞动力。唯有如此,微信公众号平台才能摆脱“数据竞赛”的陷阱,构建起更健康、更可持续的内容生态。

刷赞行为在微信公众号平台上的频繁出现,本质上是流量经济时代“数据崇拜”的产物。它既反映了创作者在平台规则下的生存困境,也暴露了内容产业在商业化进程中的价值迷失。当点赞数不再代表真实认可,当流量数据成为唯一目标,公众号生态的根基便已动摇。唯有打破“数据至上”的迷思,让内容价值回归创作初心,才能让微信公众号平台真正成为思想传播与价值沉淀的沃土。