微信公众号留言点赞作为连接创作者与用户的核心互动场景,其真实性直接影响内容生态的健康度。近年来,随着公众号商业化价值提升,刷赞行为逐渐从隐秘操作演变为产业链条,不仅扭曲了内容评价体系,更削弱了留言互动的信任基础。应对这一问题,需从技术监管、内容价值重塑、用户行为引导三维度协同发力,让留言点赞回归“真实反馈”的本质。

一、留言点赞的价值异化:从“用户心声”到“流量泡沫”

微信公众号留言点赞本应是用户对内容的即时反馈,是创作者优化内容方向的风向标。优质留言获得高赞,能激励深度讨论,形成“内容-互动-传播”的良性循环。然而,当刷赞介入后,这一机制开始失真:部分创作者为追求“数据好看”,通过第三方工具或水军账号批量伪造点赞,使留言区出现“万赞神评”与实际内容质量脱节的现象。更严重的是,刷赞催生了“流量至上”的畸形导向——创作者不再聚焦内容打磨,而是沉迷于“如何让留言看起来更受欢迎”,导致评论区沦为“点赞表演场”,真实用户的表达意愿被挤压。

这种异化直接损害了平台生态。对算法而言,虚假互动会误导内容分发逻辑,导致优质内容因真实互动不足被埋没,低质内容却因刷赞获得曝光;对用户而言,当发现高赞留言多为“水军台词”,会逐渐对评论区失去信任,最终削弱公众号的整体用户粘性。刷赞看似是“小动作”,实则动摇了内容创作的根基——真实互动的价值。

二、刷赞产业链的运作逻辑与技术对抗

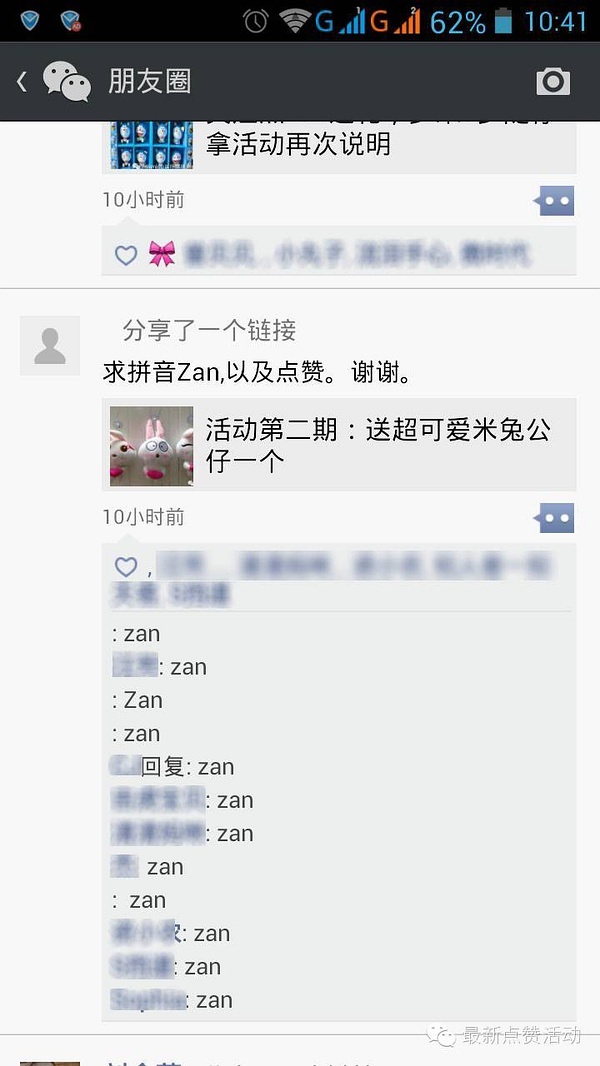

刷赞行为的泛滥,背后是成熟的黑色产业链。从“点赞机器人”到“人工水军”,从单次刷赞到“套餐式服务”(如“100赞+50评论+20转发”),产业链已形成分工明确的盈利模式。这些服务通过模拟真实用户行为(如随机点赞时间、多样化设备指纹)规避平台检测,甚至开发出“浏览器插件”“微信小程序”等便捷工具,让刷赞成本低至每100赞仅需几元。

面对这一挑战,平台的技术对抗需持续升级。当前主流手段包括:AI行为识别,通过分析点赞时间间隔、设备轨迹、IP地址等特征,识别异常点赞集群;动态风控模型,对高频点赞账号进行标记,限制其互动权限;交叉验证机制,将点赞数据与阅读量、留言内容、用户历史行为等维度比对,剔除“无互动点赞”(如用户未阅读内容却直接点赞)。但技术手段并非万能——黑产会不断迭代“拟真技术”,例如通过“真人点击农场”(组织真实用户批量操作)规避AI检测,这要求平台从“事后拦截”转向“事前预防”,建立账号全生命周期风控体系。

三、内容创作者:从“迎合流量”到“回归价值”的主动破局

技术监管是“治标”,内容创作者的自律与策略调整才是“治本”。应对刷赞,核心在于打破“数据崇拜”,重建以真实互动价值为核心的内容逻辑。具体而言,可从三方面入手:

其一,深耕内容质量,激发用户自发互动。优质内容是真实互动的源头——当留言区出现“说出了我的心声”“这个观点太犀利了”等自发评论时,高赞便是水到渠成的结果。创作者应减少“标题党”“情绪煽动”,转而提供深度分析、实用价值或情感共鸣,让用户愿意花时间留言、点赞。

其二,优化留言互动设计,引导真实表达。例如,在文末设置开放性问题(如“你对这个话题有什么经历?”),或针对留言内容进行二次创作(如“精选3条用户留言展开讨论”),让用户感受到“被看见”“被重视”。某科普类公众号曾通过“留言点题下期内容”的互动设计,使留言量增长300%,且点赞率远高于普通推送——这正是通过互动设计激发用户参与感的典型案例。

其三,建立“透明化互动”规则,抵制刷赞诱惑。部分创作者为吸引广告主,主动购买刷赞服务,但这无异于饮鸩止渴。广告主已越来越注重“互动真实性”,而非单纯的点赞数。创作者可主动在简介或合作声明中标注“拒绝数据造假”,用真实口碑赢得长期合作。

四、用户端:媒介素养提升与理性互动生态构建

用户是内容生态的最终评判者,应对刷赞也需提升用户媒介素养。当发现评论区存在“雷同留言”“无意义高赞”时,用户可通过平台举报功能反馈;同时,学会辨别“刷痕迹”——如某条留言短时间内获赞上千,但内容空洞无物,或点赞用户多为“僵尸号”(无头像、无朋友圈、无历史互动),便需警惕其真实性。

更重要的是,用户应主动参与“优质互动”而非“跟风点赞”。对创作者而言,一条“虽然观点不同,但提供了新角度”的批评性留言,比10条“写得真好”的敷衍点赞更有价值;对平台而言,可设计“深度互动加权”机制(如对超过50字的留言给予更高权重),引导用户从“一键点赞”转向“深度表达”。

五、结语:让留言点赞回归“连接”的本质

微信公众号留言点赞的刷赞问题,本质是流量经济下“数据焦虑”与“内容价值”的冲突。技术监管能筑牢防线,创作者能回归初心,用户能理性参与,三者缺一不可。唯有当留言区不再是“数据秀场”,而是真实观点的碰撞地、创作者与用户的连接器,微信公众号的内容生态才能真正实现可持续生长。刷赞可以伪造数据,但无法伪造人心——真实的互动,永远是最硬的流量密码。