在微信公众号生态中,阅读量与点赞数常被视为内容影响力的直观体现,这也催生了“刷阅读和点赞”的灰色产业链。不少运营者试图通过技术手段或人工操作快速提升数据,以期获得平台推荐、广告主青睐或用户关注。然而,这种看似高效的“捷径”,实则暗藏多重风险,且与公众号长期健康运营的底层逻辑背道而驰。真正可持续的公众号增长,从来不是靠“刷”出来的数据泡沫,而是基于优质内容与真实用户连接的价值沉淀。

“刷阅读和点赞”的具体操作手段多样,从早期的软件刷量、平台漏洞利用,到如今的“真人兼职”阅读、机器人模拟互动,产业链不断迭代。一些服务商宣称“10万+阅读包达标”“点赞率提升30%”,通过低价吸引急于求成的运营者。这类操作看似简单,实则依赖对平台算法规则的试探与规避——比如通过模拟用户IP地址、控制阅读时长、批量注册虚拟账号等方式制造虚假流量。然而,微信平台的反作弊系统早已升级,通过分析用户行为轨迹、设备指纹、互动深度等多维度数据,能有效识别异常流量。一旦被判定为“刷量”,轻则文章数据被清零、流量限流,重则公众号功能受限甚至永久封禁,运营者多年的心血可能毁于一旦。

更值得警惕的是,“刷阅读和点赞”带来的数据泡沫会误导运营者的判断。当虚假阅读量与真实用户画像脱节,运营者可能误判内容偏好,持续产出“数据好看但用户无感”的内容,最终陷入“刷量-虚假繁荣-方向错误-用户流失”的恶性循环。例如,某美妆公众号曾通过刷量打造“爆款测评文”,吸引广告主投放,但真实用户打开后却发现内容夸大其词,评论区充斥着“标题党”“内容空洞”的批评,最终导致粉丝大量取关,广告合作也戛然而止。这印证了一个朴素的道理:数据可以“刷”出来,但用户的信任无法“刷”出来。

从平台生态角度看,“刷阅读和点赞”破坏了公平竞争环境。那些坚持原创、深耕内容的运营者,其优质内容可能因虚假数据的“劣币驱逐良币”而被淹没,这不仅损害了创作者的积极性,也降低了用户对公众号内容的整体信任度。微信作为内容平台,其核心价值在于连接真实用户与优质内容,而“刷量”行为本质上是对这种连接的异化。近年来,微信持续加大对虚假流量、恶意刷量的打击力度,通过“清朗行动”“MCN机构整治”等专项行动,已封禁数万个违规账号,释放出“内容为王、合规运营”的明确信号。

那么,公众号运营者应如何摆脱对“刷阅读和点赞”的依赖,实现真实数据增长?核心在于回归内容本质,构建“用户-内容-互动”的正向循环。优质内容是基础,这意味着运营者需深入理解目标用户需求,通过选题策划、内容打磨、视觉呈现等细节提升文章价值——无论是提供实用信息、引发情感共鸣,还是输出独特观点,只有真正解决用户痛点或满足其精神需求,才能激发用户的主动阅读与分享行为。

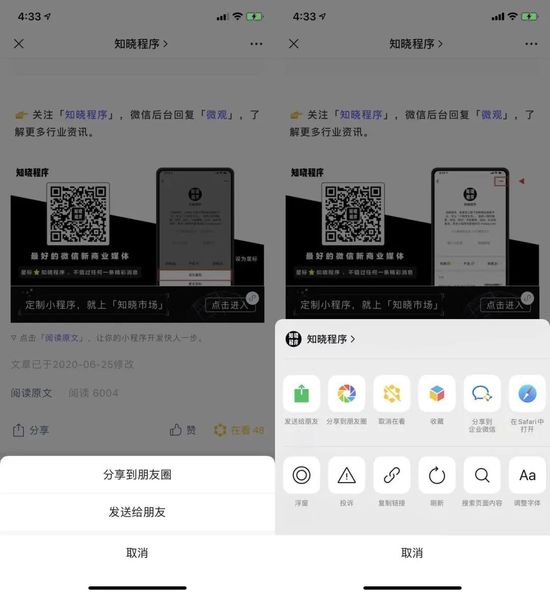

真实互动是关键。与用户建立连接,不能只停留在“阅读量”的数字上,更要重视评论、转发、收藏、在看等深度互动。运营者可通过设置互动话题、回复用户评论、建立社群等方式,引导用户参与讨论,形成“内容创作-用户反馈-内容优化”的闭环。例如,知识类公众号可通过“留言区提问精选”增强用户参与感,情感类公众号可通过“故事征集”拉近与用户的距离,这些真实的互动行为,不仅能提升账号权重,更能培养忠实粉丝群体,为长期增长奠定基础。

合规运营是底线。公众号运营者需树立“数据真实”的意识,主动远离任何形式的刷量、刷赞行为,同时熟悉平台规则,避免因无意违规导致处罚。例如,微信明确规定“禁止通过第三方平台进行刷量、刷粉”,运营者在选择推广工具或服务商时,需严格审核其合规性,切勿因小失大。

事实上,随着用户对内容质量的要求不断提高,以及平台算法对优质内容的倾斜,“真实流量”的价值愈发凸显。那些依靠刷量维持的“爆款”往往昙花一现,而坚持内容创新的账号,即使初期数据平平,也能通过用户口碑传播实现稳步增长。例如,某科普公众号未追求“10万+”,而是专注输出严谨有趣的科学内容,通过“冷启动”积累的精准粉丝,最终成为行业标杆,广告主也主动抛来橄榄枝——这证明,数据的“含金量”远比“量”本身更重要,真实用户的价值,远非虚假数据可比。

微信公众号的运营,本质上是一场关于“价值创造”的马拉松。当运营者放下对“刷阅读和点赞”的执念,转而沉下心打磨内容、服务用户,才能在激烈的竞争中赢得一席之地。数据可以是运营的参考,但绝不应是目标;真正的成功,是当用户看到你的账号时,会想起“这里的内容值得一看”,这才是公众号最坚实的“护城河”,也是任何“刷量”手段都无法伪造的长期价值。