在微信生态的内容创作赛道上,“刷公众号赞群”逐渐成为部分运营者眼中的“捷径”——付费即可快速获得点赞、在看,甚至粉丝数,看似能提升账号数据表现,实则暗藏多重风险。这种看似高效的“流量注水”方式,不仅违背微信平台的内容生态规则,更会从根本上动摇账号的长期发展根基。要判断“微信刷公众号赞群是否靠谱”,需从其运作逻辑、实际价值、潜在风险三个维度拆解,最终回归内容创作的本质逻辑。

一、刷赞群的运作逻辑:虚假数据的“即时满足”陷阱

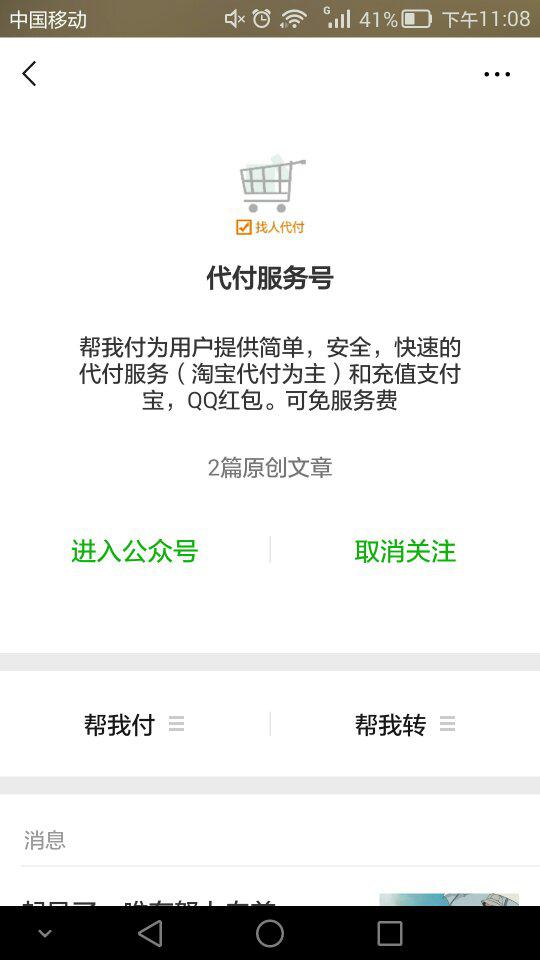

所谓“微信刷公众号赞群”,本质是通过人工或技术手段,为公众号文章批量生成虚假点赞、在看数据,形成“内容受欢迎”的假象。其运作模式主要有两类:一类是“互赞群”,群成员通过手动或工具互相为对方文章点赞,依赖“人情置换”实现数据增长;另一类是“第三方刷赞平台”,用户付费后,平台通过虚拟账号、设备矩阵或接口调用,在短时间内集中刷量,甚至可定制“地域分布”“阅读时长”等虚假标签。

这类服务往往以“快速起号”“数据好看”“吸引广告主”为卖点,迎合了部分运营者的焦虑心理——尤其在公众号流量增长放缓的当下,一篇阅读量5000但点赞不足50的文章,与阅读量5000但点赞500的文章,在视觉表现力和商业吸引力上确实存在差异。然而,这种“即时满足”的背后,是数据真实性的彻底丧失。微信平台早已建立完善的反作弊机制,通过用户行为路径、设备指纹、互动频率等多维度数据交叉验证,虚假点赞的存活周期极短,往往刷量后数小时内就会被系统清理,最终留下的仍是“零互动”的冰冷数据。

二、刷赞的“价值幻觉”:短期数据与长期发展的背离

部分运营者认为,刷赞能带来“正向循环”:高点赞量吸引更多用户点击,进而提升平台推荐权重,形成“流量-数据-流量”的滚雪球效应。但这一逻辑在微信生态中并不成立。公众号的推荐算法核心指标是“用户有效互动”,而非单纯的点赞数——阅读完成率、分享率、评论深度、关注转化率等权重远高于点赞。一篇刷赞10万但阅读完成率不足10%的文章,其算法评分反而会低于自然流量下阅读完成率50%的文章,因为后者更能证明内容质量。

此外,虚假数据会误导运营者的内容方向。若依赖刷赞获得“爆款”反馈,运营者可能误判用户偏好,继续生产低质但“适合刷量”的内容(如标题党、情绪化文案),最终失去对真实用户需求的洞察。更关键的是,广告主投放公众号广告时,已形成成熟的数据审核机制,第三方监测工具能轻易识别出异常互动数据,刷赞账号不仅无法获得优质广告合作,还可能因“数据造假”被行业拉入黑名单,商业价值彻底归零。

三、刷赞群的风险:账号生态的“慢性毒药”

刷赞群的危害远不止“数据无效”,更可能对账号造成不可逆的损伤。从平台规则看,微信《微信公众平台运营规范》明确禁止“通过第三方平台或手段进行刷量、刷赞、刷阅读等虚假数据行为”,一旦被判定违规,账号将面临限流、封禁、甚至永久关闭的风险。尤其是依赖刷赞的“小号”,往往缺乏真实用户基础,稍有波动便可能触发平台风控,前期的“数据积累”瞬间化为乌有。

从用户信任角度看,公众号的核心资产是“粉丝黏性”。当粉丝发现文章高点赞量与实际评论区热度严重不符(如点赞500但评论仅2条),会迅速对账号专业性产生质疑,甚至取关。这种“信任透支”比流量损失更致命——公众号的长期发展依赖“粉丝-内容-信任”的正向闭环,而刷赞直接破坏了这一闭环的基础。

更隐蔽的风险在于数据安全。部分第三方刷赞平台会要求用户提供公众号后台权限,以此作为“刷量保障”,实则可能窃取用户数据、植入恶意代码,甚至利用账号进行违规操作,导致账号沦为“流量傀儡”。

四、回归本质:公众号的“长效价值”在于真实互动

微信生态早已从“流量思维”转向“用户思维”。公众号的推荐算法持续迭代,核心目标是为用户匹配“真正有价值的内容”,而非“数据好看的内容”。对运营者而言,与其将精力投入刷赞群的“数据游戏”,不如深耕内容本身:

- 精准定位用户需求:通过用户调研、评论区互动、后台数据,挖掘目标人群的真实痛点,生产“有用、有趣、有共鸣”的内容;

- 提升互动设计能力:在文章中设置开放式问题、引导用户分享经历、发起话题讨论,将“单向输出”转化为“双向互动”,自然提升分享率、评论率;

- 构建私域流量池:通过社群、个人号等方式沉淀核心粉丝,建立深度连接,让粉丝从“读者”变为“传播者”,实现“自来水式”增长。

公众号的“靠谱”从来不是数据的堆砌,而是内容的穿透力——一篇阅读量1000但带来500个精准咨询的文章,远比一篇刷赞10万但零转化的文章更有价值。微信生态的规则早已证明:虚假流量终会被算法清洗,真实互动才能沉淀为账号的“护城河”。

归根结底,微信刷公众号赞群的“捷径”,实则是通往账号衰败的歧路。在内容为王的时代,唯有放弃“数据造假”的投机心理,回归内容创作的初心,以真实价值吸引用户,以深度互动留住粉丝,才能在微信生态的浪潮中行稳致远。毕竟,公众号的长期价值,从来不是刷出来的,而是“写”出来的、“聊”出来的、“爱”出来的。