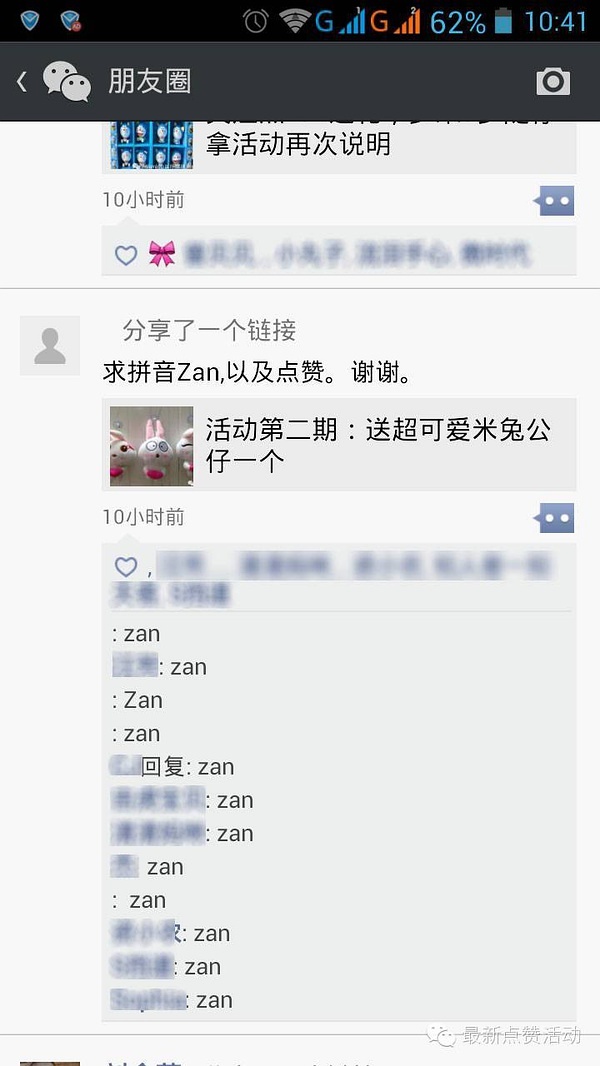

微信刷赞生成器,作为社交数据优化工具的一种,本质上是依托第三方技术手段模拟用户点赞行为的自动化工具,其核心目标是为微信生态内的用户提供快速提升内容点赞数的解决方案。在微信朋友圈、公众号文章、视频号视频等场景中,点赞数作为直观的社交反馈指标,不仅影响内容在算法推荐中的权重,更关乎用户的社交认同感与账号的商业价值——正是这种需求催生了微信刷赞生成器的存在,也让它成为社交数据产业链中一个备受争议却又难以完全杜绝的环节。

从技术实现层面看,微信刷赞生成器的运作逻辑主要通过模拟真实用户行为或调用非官方接口完成点赞任务。早期工具多采用批量虚拟账号操作,通过预设的IP池和设备指纹模拟不同用户点击“赞”按钮,但这种低级方式易被微信风控系统识别;随着反作弊技术升级,新一代生成器开始转向“真人众包”模式,即通过任务平台招募真实用户,按照指定时间、内容完成点赞,再通过API接口将数据同步至目标账号,这种方式因更贴近自然互动,存活率显著提升。此外,部分生成器还支持“定时点赞”“定向互动”等精细化功能,比如为特定时间段发布的内容自动匹配点赞流量,或优先给好友、目标客户群体的内容点赞,进一步满足用户的差异化需求。

那么,微信刷赞生成器究竟如何帮助用户增加点赞数?其价值路径可拆解为“效率提升”“权重优化”“心理满足”三个维度。在效率层面,传统依赖自然流量获取点赞的方式存在高度不确定性——一条朋友圈可能因发布时段、好友活跃度等因素仅收获个位数点赞,而生成器可在数分钟内为内容注入数百甚至上千点赞,这种“即时反馈”对追求数据表现的用户极具吸引力。例如,微商从业者常通过刷赞生成器让产品宣传帖快速突破“点赞门槛”,利用高点赞数据激发潜在客户的从众心理;内容创作者则借助点赞数提升内容的“社交货币”属性,让优质内容在朋友圈获得更多二次传播。

在权重优化层面,微信虽未公开算法细节,但行业普遍认为点赞、评论、转发等互动数据是内容推荐的重要参考指标。以视频号为例,高点赞内容更容易进入“推荐流”,获得非好友用户的曝光;公众号文章的点赞数则可能影响其打开率与分享率,进而形成数据正向循环。微信刷赞生成器通过人为干预互动数据,本质上是为内容“注入初始势能”,帮助其突破平台的冷启动限制,获得更多自然流量——这种“数据助推”逻辑,与电商“刷单提升搜索排名”的逻辑异曲同工,成为用户甘愿承担风险的核心驱动力。

心理满足则是更隐性的价值锚点。在社交媒体时代,点赞数被部分用户视为“社交价值”的量化体现——一条高赞朋友圈不仅是内容的胜利,更是个人魅力、人脉资源或生活品质的证明。微信刷赞生成器恰好满足了这种“被看见”的需求,让普通用户也能体验“爆款”的快感,甚至通过长期使用塑造“高人气人设”。这种心理层面的满足,叠加商业场景中的数据焦虑,共同构成了刷赞生成器的稳定用户群体。

然而,微信刷赞生成器的价值始终伴随着争议与挑战。从平台规则看,微信《微信外部链接内容管理规范》明确禁止“通过第三方工具伪造虚假互动数据”,一旦被检测到,轻则内容被限制传播,重则账号被功能封禁甚至永久封禁——这种合规风险让工具的“安全性”成为用户选择的关键,也催生了“防封号技术”的灰色产业链。从数据真实性看,虚假点赞无法转化为有效社交关系,更可能引发用户反感——当好友发现一条内容突然获得上千点赞却寥寥无几评论时,反而会质疑其真实性,适得其反。更深层的挑战在于社交生态的异化:当点赞数可以“生成”,社交反馈的真实性被解构,用户对“优质内容”的判断标准也可能逐渐扭曲,最终损害的是整个微信生态的信任基础。

从趋势来看,微信刷赞生成器正面临“技术升级”与“监管收紧”的双重博弈。一方面,随着AI技术的发展,部分生成器开始尝试通过“模拟真实用户互动路径”(如先浏览再点赞、间隔不同时间操作)进一步规避风控,甚至结合用户画像数据实现“精准点赞”,比如为喜欢美食的用户推送餐厅探店内容的点赞任务;另一方面,微信持续升级反作弊系统,通过行为序列分析、设备环境监测、社交关系验证等手段识别异常数据,2023年微信安全中心报告就显示,全年通过技术手段拦截虚假互动请求超10亿次,封禁相关账号超500万个。这种“猫鼠游戏”注定将持续,但最终胜负手可能在于用户需求的变化——当越来越多的人意识到“真实互动比虚假数据更重要”,刷赞生成器的生存空间将被自然压缩。

对用户而言,与其依赖微信刷赞生成器的“捷径”,不如回归社交互动的本质:优质内容、真诚互动、持续经营才是提升点赞数的正道。平台层面,则需要通过技术手段与规则引导,让社交数据回归“真实反馈”的初心,而非成为商业博弈的工具。毕竟,微信生态的价值,永远建立在人与人之间真实的连接之上——这或许是对“刷赞”现象最有力的回应。