微信恶意刷点赞行为正在以隐蔽却迅猛的方式侵蚀着社交生态的根基,其对用户的危害远不止“数字泡沫”那么简单。这种行为通过技术手段批量伪造互动数据,不仅扭曲了社交平台的内容评价体系,更在用户信任、心理安全、数据权益乃至现实社交层面形成多维伤害。当点赞不再代表真实的认可,而是沦为可量化的商品,用户的社交体验正在被系统性异化。

社交信任体系的崩塌是首要危害。微信作为熟人社交平台,点赞本应是情感共鸣的轻量化表达——朋友分享生活点滴,一个点赞传递“我看见了”“我支持你”的温暖;专业内容获得认可,点赞背后是创作者与受众的价值共鸣。但恶意刷点赞行为彻底颠覆了这一逻辑:当一条普通动态的点赞数在几小时内从零飙升至“999+”,当某个观点平平的帖子因刷赞占据“热门”位置,用户接收到的社交反馈信号已完全失真。这种失真会引发两种认知偏差:一是对内容真实性的怀疑,用户会下意识认为“高赞内容可能是刷出来的”,从而对所有优质内容产生信任危机;二是对社交关系的误判,部分用户可能因虚假点赞数据误判自己在社交圈中的受欢迎程度,甚至将“点赞数”等同于“人脉价值”,陷入数据攀比的焦虑。更严重的是,当刷点赞成为普遍现象,真实互动的价值被稀释——用户可能会觉得“反正点赞都是刷的,何必认真评论”,最终导致社交互动的空心化。

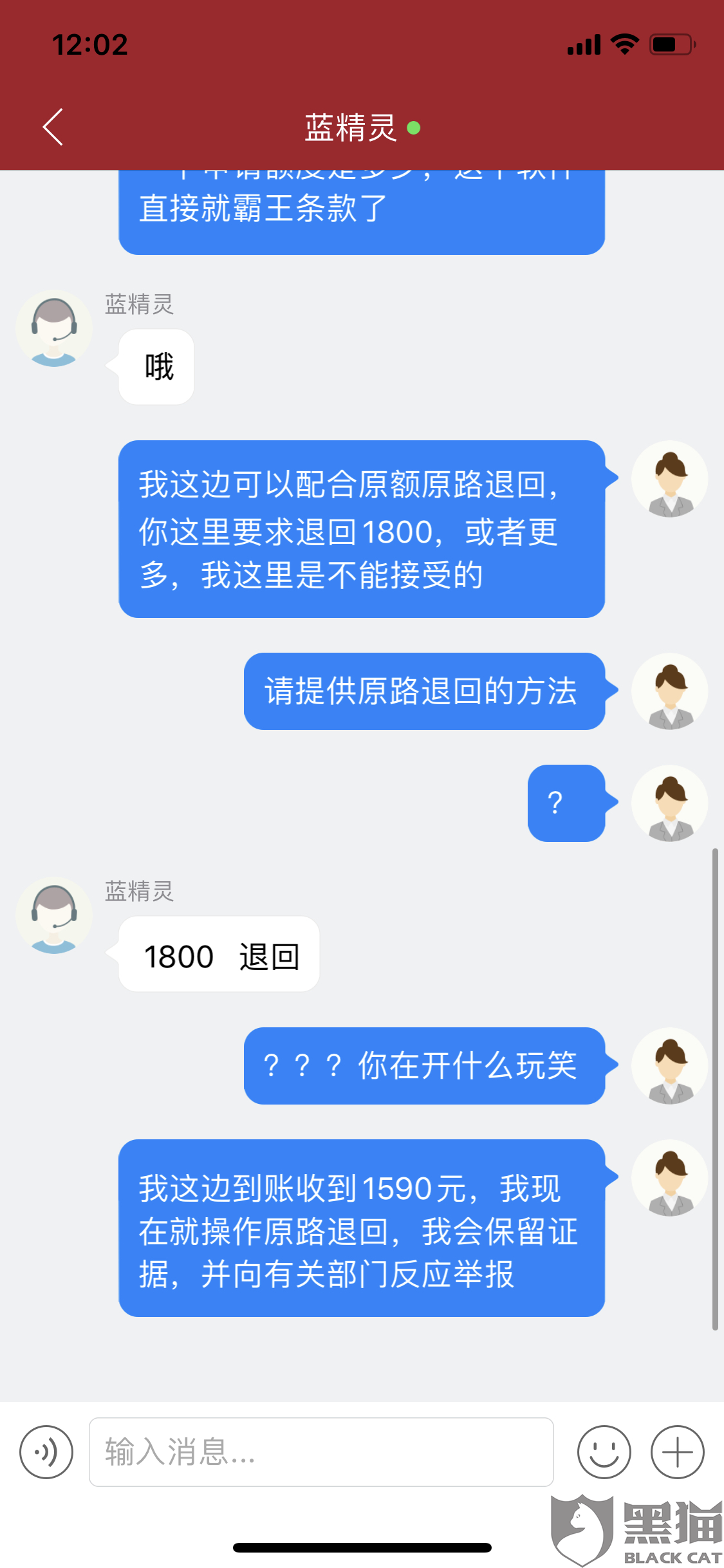

用户数据权益与隐私安全的隐性侵害同样不容忽视。恶意刷点赞行为往往依托黑色产业链,通过非正规渠道获取用户账号权限。这些“刷赞工具”或“刷赞服务”通常会要求用户提供微信账号密码,甚至诱导开启“授权登录”,背后却暗藏数据窃取风险。用户的聊天记录、联系人列表、支付信息等敏感数据可能被非法收集,用于精准诈骗或二次贩卖。此外,频繁的刷点赞操作会被微信平台的风控系统标记为异常行为,轻则触发临时限制(如无法点赞、评论),重则导致账号被降权甚至封禁,用户多年积累的社交资产(朋友圈、好友关系、工作群组)可能瞬间归零。更隐蔽的是,平台为遏制刷赞行为而升级的算法检测机制,可能误伤正常用户——例如,用户在短时间内为多位好友的动态点赞,也可能被系统判定为“异常互动”,这种“连坐式”限制进一步损害了用户的正当使用权益。

对用户心理健康的负面影响具有长期性和隐蔽性。在算法推荐主导的社交环境中,点赞数已成为衡量内容价值和个人魅力的“硬指标”。恶意刷点赞行为通过制造虚假的“受欢迎”假象,加剧了用户的社交比较心理。青少年群体尤为脆弱:当看到同龄人的动态拥有远超自己的点赞数,他们容易产生“我不够好”“没人喜欢我”的自我否定,甚至出现容貌焦虑、社交恐惧等问题。对于内容创作者而言,虚假点赞更会形成“认知陷阱”——若创作者长期依赖刷赞数据获得成就感,可能误判内容方向,放弃深耕优质内容转而追逐“流量密码”,最终陷入“数据依赖-创作异化-粉丝流失”的恶性循环。心理学研究表明,当社交反馈与真实情感脱节,用户会产生“情感失调”状态,即明知数据虚假却仍会因高点赞数短暂满足,这种矛盾体验会降低用户的整体幸福感和社交满足感。

衍生出的社交生态破坏与价值导向扭曲,最终会反噬每个用户。微信社交生态的核心价值在于“真实连接”,而恶意刷点赞行为本质上是对这种价值的背叛。当劣质内容可以通过刷赞获得曝光,优质内容因缺乏“数据包装”被淹没,平台的内容分发机制将逐渐失衡。用户被迫生活在一个“劣币驱逐良币”的信息环境中:要么加入刷赞大军,要么被边缘化。这种生态破坏还会延伸至现实社交——例如,职场中有人通过刷赞营造“专业人设”,在合作项目中占据优势;生活中有人用虚假点赞数据证明“自己很受欢迎”,在社交圈中获取不当资源。最终,真实、真诚的社交规则被打破,用户不得不花费更多精力去甄别信息的真伪、人设的虚实,社交成本急剧上升,而社交质量却持续下降。

面对微信恶意刷点赞行为的复杂危害,用户需建立“数据免疫”意识:警惕以点赞数为核心的价值判断,主动关注内容本身的逻辑与情感;平台则需升级技术手段,通过AI行为分析、用户画像交叉验证等方式精准识别异常点赞,同时建立“反刷赞”教育机制,引导用户重视真实互动。更重要的是,整个社会需要重新审视社交价值的本质——点赞的意义不在于数字的高低,而在于它承载的真诚与温度。当用户拒绝被虚假数据绑架,当平台坚守真实互动的底线,微信社交生态才能回归“连接人与人”的初心,用户也才能真正享受安全、健康、有温度的社交体验。