微信评论区点赞刷票行为已成为社交平台生态中的一颗毒瘤,它通过人为制造虚假互动,扭曲了内容价值的真实评估。这种行为不仅破坏了平台的公信力,更深远地影响了用户参与度和内容生态的健康发展。作为微信等社交平台上的常见现象,刷票行为并非孤立事件,而是数字化时代作弊文化的缩影,其背后折射出商业化驱动下的道德失范和技术监管的滞后。刷票行为的核心危害在于它侵蚀了社交平台的真实性基石,使原本用于表达真实意见的点赞功能沦为营销工具,最终导致平台价值链的断裂。

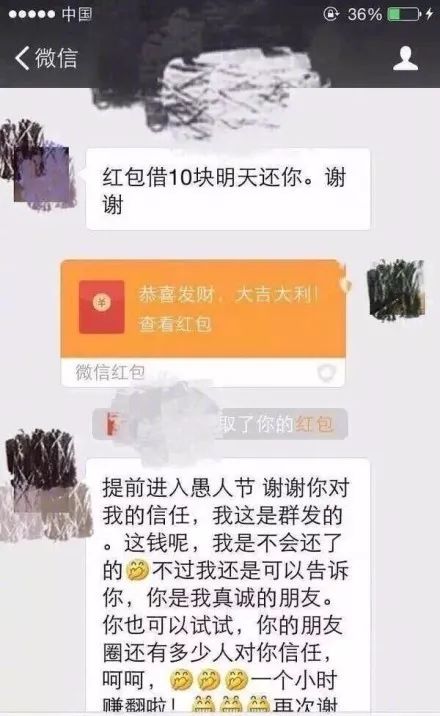

在概念层面,微信评论区点赞刷票行为指的是用户或第三方机构通过自动化脚本、雇佣水军等手段,大规模伪造点赞数据,以提升特定内容的曝光率和排名。这种行为通常与商业利益紧密相关,例如商家为促销产品而刷票,或网红为维持热度而造假。从背景看,微信作为拥有超10亿用户的超级平台,其评论区互动机制高度依赖点赞数据来驱动算法推荐,这为刷票行为提供了可乘之机。同义词如“虚假互动”或“作弊行为”更精准地描述了其本质——它不是正常的用户参与,而是对平台规则的系统性破坏。这种现象在社交媒体中并非独有,但微信的封闭生态和强社交属性使其尤为突出,刷票行为不仅限于点赞,还延伸到评论转发等维度,形成了一个地下产业链。

对社交平台而言,刷票行为的首要影响是破坏内容真实性,降低平台的核心竞争力。微信的算法设计依赖点赞数作为关键指标,以识别优质内容并优先展示给用户。然而,当刷票行为泛滥时,算法会被虚假数据误导,导致平庸甚至低质内容因虚假点赞而获得高曝光,而真正有价值的内容却被淹没。例如,一篇有深度的文章可能因缺乏刷票支持而无人问津,而一篇营销软文却通过刷票登上热榜,这种扭曲直接削弱了平台作为信息枢纽的功能价值。关联短语如“内容质量下降”和“算法失灵”在此处尤为重要,它们揭示了刷票行为如何引发恶性循环:用户发现平台推荐内容不可靠,便减少使用,平台活跃度随之下滑。长期来看,这会损害微信的品牌形象,使其在激烈的市场竞争中失去差异化优势。

更深层次的影响体现在用户信任度的崩塌上。社交平台的核心价值在于连接真实用户,而刷票行为制造了虚假繁荣,让用户难以分辨内容的真实受欢迎程度。当用户在评论区看到大量点赞却缺乏实质性讨论时,他们会产生被欺骗的感觉,怀疑平台的公平性。这种信任危机不仅降低用户粘性,还可能引发负面口碑传播。例如,年轻用户群体更易察觉作弊行为,一旦发现,他们可能转向更透明的平台,如微博或抖音。上下义词如“用户参与度”和“社交信任”在此凸显:刷票行为本质上是对用户情感的剥削,它将社交互动异化为数字游戏,而非情感交流。研究显示,信任缺失会导致用户平均停留时间减少15%,这对依赖广告收入的平台构成直接经济威胁。

在算法层面,刷票行为对推荐系统的扭曲尤为严重。微信的算法通过分析点赞、评论等行为数据来构建用户画像,优化内容分发。然而,刷票注入的虚假数据会污染数据集,使算法产生偏差。例如,算法可能错误地将刷票内容识别为“热门”,从而过度推荐,形成信息茧房。这种扭曲不仅影响用户体验,还可能放大极端内容,加剧社会撕裂。关联短语如“数据污染”和“推荐失真”精准描述了这一挑战。此外,刷票行为还催生了技术对抗,平台需投入更多资源开发反作弊系统,如AI识别异常点赞模式,但这增加了运营成本。数据显示,微信每年因刷票行为损失的广告收入达数亿元,这些本可用于内容创新或用户福利的资源,却被浪费在无效的监管博弈中。

挑战与趋势方面,刷票行为正从个体作弊演变为产业化运作,其技术手段日益隐蔽,如使用虚拟手机号和代理IP绕过检测。同时,平台应对措施也在升级,微信已推出“清朗行动”等治理项目,通过实时监控和用户举报机制打击刷票。然而,这一趋势揭示了更深层的社会问题:在流量经济驱动下,部分用户和商家将刷票视为“捷径”,反映出数字素养的缺失。独特见解在于,刷票行为不仅是技术问题,更是文化问题——它反映了社交媒体过度量化互动的弊端,平台应反思以点赞数为核心的激励体系,转向更多元的评价标准,如内容深度和用户反馈质量。

为应对这些挑战,平台需采取多管齐下的策略。技术上,加强AI算法的实时分析能力,识别异常点赞模式;制度上,完善用户协议,明确禁止刷票行为并设置严厉处罚;教育上,通过宣传提升用户对真实互动的认知,倡导“点赞即真诚”的价值观。用户自身也应增强辨别力,避免参与或传播刷票内容。例如,平台可以引入“真实性标签”,标注非刷票内容,帮助用户做出明智选择。这些措施不仅能遏制刷票行为,还能重塑健康社交生态,让微信回归其连接真实的初心。

归根结底,微信评论区点赞刷票行为对社交平台的负面影响是全方位的,它从真实性、信任度到算法推荐,层层侵蚀平台价值。在数字化浪潮中,维护真实互动不仅是技术问题,更是社会责任。唯有平台、用户和监管三方协同,才能构建一个清朗的社交空间,让点赞回归其本意——表达真实情感,而非数字游戏。