微信评论区点赞能被刷吗?答案是肯定的,但这种刷量行为远非简单的“技术游戏”,而是折射出数字时代社交互动的深层矛盾——当点赞从真实情感的表达沦为可量化的流量符号,微信的社交生态正面临真实性与商业化的平衡挑战。

一、微信评论区点赞刷量的技术实现与边界

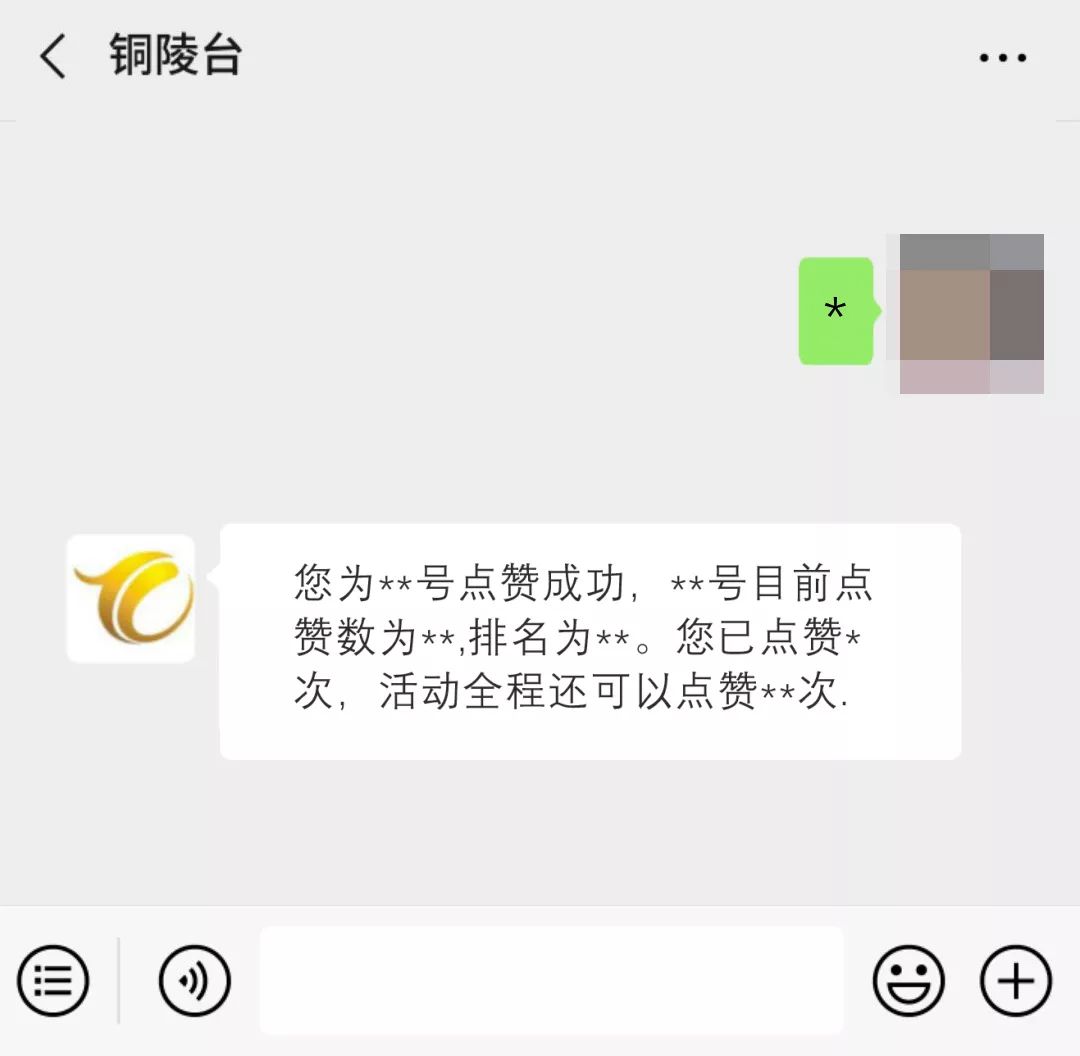

微信评论区点赞的刷量,本质上是“流量造假”在社交场景下的延伸。从技术路径看,早期的人工手动点赞(如雇佣兼职用户批量操作)已逐渐被自动化工具取代:通过模拟用户点击行为,脚本程序可控制虚拟机、群控设备在短时间内完成大量点赞,甚至能伪造不同IP地址和设备指纹,规避平台的基础检测。更隐蔽的“真人众包”模式则利用兼职平台招募用户,以每单0.1-0.5元的价格完成指定内容的点赞任务,因其操作路径更贴近真实用户(如随机浏览、间隔点击),成为当前主流的刷量方式。

微信的反制机制也在持续升级。平台通过行为特征识别——例如同一设备在1秒内连续点赞20条内容,或非活跃账号(注册未满7天、无社交关系链)突然对商业内容高频互动——会被标记为异常;设备指纹技术则能关联虚拟机、群控设备的硬件特征,批量操作时触发风控拦截。但技术对抗始终是“道高一尺,魔高一丈”:高级刷量工具可通过模拟用户“睡眠时间”(如分时段、低频次点赞)或利用境外服务器跳转IP,绕过基础检测。这种“猫鼠游戏”的背后,是微信对“社交真实性”的坚守与刷量产业对“流量变现”的追逐之间的持续博弈。

二、刷量行为的底层逻辑:从流量焦虑到价值异化

刷量现象的泛滥,本质是流量焦虑在微信生态中的集中爆发。对商家而言,微信评论区的点赞数直接影响“信任度转化”——高赞内容更容易被算法推荐至“发现页”或“搜一搜”,用户看到“1000+赞”的评论时,潜意识会默认“多数人认可”,从而提升购买意愿。这种“数据崇拜”催生了“点赞生意”:电商卖家、知识付费从业者甚至MCN机构,都会将评论区点赞量作为核心KPI,投入预算购买刷量服务。

对普通用户而言,点赞的社交属性也在被异化。早期朋友圈的点赞多是熟人间的情感共鸣,而如今公众号文章、视频号的评论区点赞,掺杂了太多“功利性”因素:自媒体创作者为了迎合平台“爆款逻辑”,刻意引导用户“点赞+在看”,甚至将点赞数与粉丝福利挂钩;部分用户则通过“互赞群”刷高自己的评论点赞量,以此作为“社交影响力”的象征。当点赞从“我想表达认同”变成“我需要被看见”,社交互动的真实性便已荡然无存。

三、刷量对微信生态的冲击与治理困境

刷量行为正在侵蚀微信生态的健康度。对用户体验而言,虚假点赞制造了“信息茧房”:当评论区充斥着“刷出来的高赞”,用户难以分辨真实反馈,优质内容可能因缺乏初始流量被淹没,而低质甚至虚假内容(如夸大宣传的软文)却能通过刷量获得曝光,破坏平台的信任机制。

对微信平台而言,治理难度在于“精准打击”与“用户体验”的平衡。一方面,全面严打刷量可能导致“误伤”:例如家庭共用设备、企业客服号批量回复客户等正常行为,可能被算法误判为刷量;另一方面,过于宽松的监管则会纵容流量造假,导致优质创作者因“数据劣势”流失。更深层的问题是,微信作为“超级应用”,既要维护社交的真实性,又需兼顾商业化场景(如广告投放、电商交易)的流量需求——当商家将“点赞量”作为广告效果评估的重要指标,平台彻底禁刷量可能触动商业生态的“奶酪”。

四、破局之路:从技术反制到价值重构

解决微信评论区点赞刷量问题,需要技术、用户与行业的协同发力。技术上,微信可进一步强化“语义+行为+关系”三维检测:例如分析评论内容与点赞的关联性(对一篇严肃文章,突然出现大量“赞”“写得真好”等无意义评论),结合用户的历史社交行为(如是否与内容创作者有真实互动),综合判断点赞的真实性。

用户层面,需重建对“点赞”的认知:平台可通过产品设计引导“高质量互动”,例如将“点赞”改为“有意义的评论”(如“这个观点让我想到……”),或增加“反对”“补充”等互动选项,减少单一数据指标的权重。对商家和创作者而言,与其沉迷于刷量,不如深耕内容质量——微信的算法正在向“时效性+相关性”倾斜,真实用户的长停留时间、深度评论、转发分享,才是流量的“硬通货”。

归根结底,微信评论区点赞的价值,在于它本应承载的“真实连接”。当刷量让点赞变成冰冷的数字,我们失去的不仅是一个社交功能,更是人与人之间最朴素的情感共鸣。唯有守住“真实”底线,微信的社交生态才能在商业化的浪潮中,不迷失其本质。