微博作为国内最具活力的社交媒体之一,其排名与点赞数常被视为用户影响力的直观标尺,催生了“微博刷排名赞平台”的灰色产业链。这类平台宣称能快速提升用户排名、激增点赞数,但它们真的能兑现“增强社交媒体影响力”的承诺?深入剖析其运作逻辑、实际效果与长期影响,会发现所谓的“捷径”往往暗藏陷阱,而真正的社交媒体影响力,从来不是数字堆砌的泡沫。

微博刷排名赞平台的“有效性”,本质上建立在算法漏洞与数据造假的双重逻辑上。这些平台通常通过机器注册批量账号、模拟人工操作(如“秒赞”“秒评”)或集中流量投放,在短时间内为用户内容制造虚假的“数据繁荣”。例如,一条原本只有几十个赞的博文,可能在几小时内激增至数千甚至上万,同时带动微博热榜排名或领域内排名的跃升。从表象看,这似乎实现了“提升微博排名和点赞数”的核心诉求,但这种“有效”仅停留在数字层面——虚假的点赞与排名无法转化为真实的用户互动,更难沉淀为可持续的社交影响力。

然而,这种“数据繁荣”的背后,隐藏着更深层的危机。微博的推荐算法早已迭代升级,从单纯依赖点赞数转向综合评估用户行为质量:点赞停留时长、评论内容深度、转发后的二次互动、账号活跃度等,都是算法判断内容价值的关键指标。刷排名赞平台制造的“秒赞”往往来自无意义的僵尸账号,用户行为轨迹高度相似(如同一IP批量操作、无浏览记录直接点赞),这些异常数据会被算法轻易识别,触发反作弊机制。结果往往是“得不偿失”:不仅虚假排名和点赞数会被系统清除,账号还可能因“刷量”行为被限流、降权,甚至永久封禁。更关键的是,长期依赖外部数据造假,会使用户陷入“数据依赖症”——忽视内容创作本身,反而陷入“越刷越没流量,没流量越想刷”的恶性循环。

更值得警惕的是,刷排名赞平台与真实社交媒体影响力的核心逻辑存在根本性错位。影响力本质上是“注意力”与“信任度”的叠加:用户关注你,不仅因为你的内容数据好看,更因为内容能提供价值(情感共鸣、信息增量、审美体验等)。刷来的点赞无法带来真实的粉丝粘性,更难撬动商业价值的转化。品牌方在选择合作对象时,早已不再单纯看排名与点赞数,而是深入分析粉丝画像、互动率、内容垂直度等指标。一个拥有10万真实粉丝、互动率5%的账号,其商业价值远超一个百万点赞但互动率不足0.1%的“刷量账号”。刷排名赞平台制造的“虚假繁荣”,看似提升了“微博排名”,实则是在用短期数据透支用户的长期信任,最终损害的是最宝贵的社交资产——影响力。

那么,算法的进化是否意味着刷排名赞平台的彻底失效?从趋势看,微博等平台对虚假数据的打击只会越来越精准:从单一的行为识别,到多维度数据交叉验证(如设备指纹、行为序列、内容语义分析),再到引入AI模型预测异常流量,刷量的技术成本与风险正在指数级上升。与此同时,用户对“虚假繁荣”的免疫力也在增强——一条内容突然爆赞却无真实评论,反而容易引发“数据造假”的质疑,进一步削弱传播效果。可以说,刷排名赞平台的“有效性”正在快速衰减,而其隐形成本(账号风险、信任损耗、资源浪费)却持续攀升,早已成为一条“赔本赚吆喝”的歧路。

真正能提升微博排名与点赞数,并最终增强社交媒体影响力的,从来不是外部工具的“助推”,而是内容与运营的“内生动力”。具体而言,有三条核心路径值得深耕:其一,垂直领域的内容深耕。聚焦特定领域(如科技、美妆、职场)输出专业、稀缺的内容,精准触达目标用户群体,自然提升内容的转发与评论意愿;其二,用户互动的场景化运营。通过评论区互动、粉丝群运营、话题活动等方式,构建“创作者-粉丝”的强连接,让点赞与转发成为用户主动的情感表达,而非机械的数据任务;其三,跨平台的流量协同。将微博内容与微信、抖音、小红书等平台联动,形成“一源多投、互相导流”的传播矩阵,既扩大内容曝光,又沉淀私域用户,最终实现影响力的指数级增长。

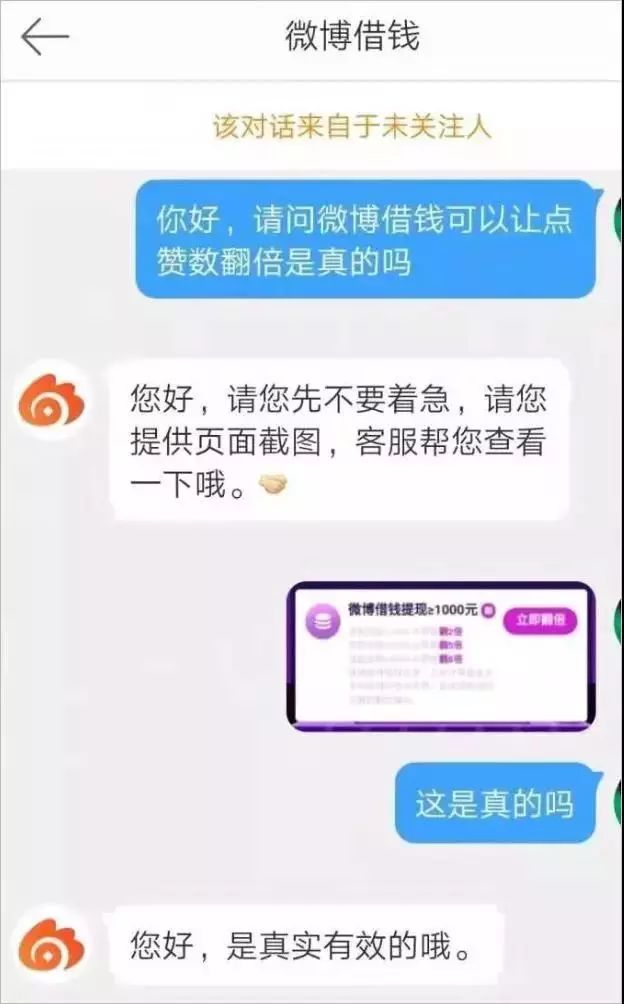

归根结底,微博刷排名赞平台的“有效性”是一个被精心包装的谎言——它用短期数字满足用户的虚荣心,却用长期风险侵蚀用户的影响力根基。社交媒体的本质是“连接”,而连接的核心是真实的内容与真诚的互动。与其在虚假数据的泡沫中自欺欺人,不如回归内容创作本质,用有价值的信息、有温度的表达、有深度的互动,去构建真正经得起时间检验的影响力。毕竟,排名会波动,点赞会褪色,但用户与内容之间的信任,才是社交媒体时代最珍贵的“硬通货”。