微博作为国内最具影响力的社交媒体平台之一,既是公众表达的空间,也是商业营销的战场。然而,在这片看似活跃的生态背后,“微博刷粉刷赞”如同顽固的牛皮癣,屡禁不止,持续困扰着平台、用户和品牌方。这种数据造假行为不仅扭曲了内容价值的评判标准,更折射出流量经济时代下的深层利益链条与监管困境。刷粉刷赞为何能长期游走在灰色地带?答案藏在需求、技术、监管与生态的多重博弈之中。

需求端的畸形繁荣,是刷量行为滋生的土壤。对个人博主而言,粉丝数与点赞量是“流量身份证”——千粉账号可开通广告权限,万粉博主能接商单,百万大V更拥有议价权。在“流量=收益”的单一评价体系下,许多人将刷粉视为“捷径”,甚至催生了“3天涨粉10万”的速成班。对明星与网红而言,粉丝数据是商业价值的直接体现,演唱会票房、代言销量、片酬报价均与“国民度”挂钩,部分团队不惜重金刷量以维持“顶流”人设。企业品牌同样难逃此劫:微博话题阅读量、互动量直接影响营销效果评估,虚假数据能让一场平平无奇的宣传“看起来”成功,进而吸引更多合作预算。这种“数据至上”的畸形价值观,让刷粉刷赞从个别行为演变为行业潜规则。

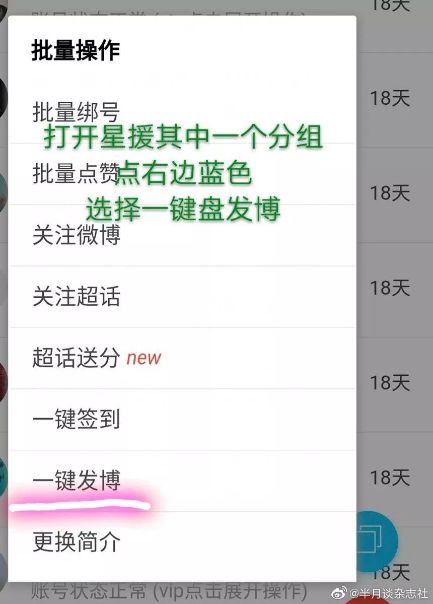

供给端的成熟产业链,则让刷量行为变得“触手可及”。如今,刷量早已不是“手动点赞”的低级操作,而是形成了分工明确的黑色产业:上游提供IP池、设备模拟、账号养号等技术支持,中游通过平台接口或第三方工具批量执行刷量任务,下游则通过电商平台、社交群组直接面向消费者。一条完整的产业链上,“单粉3分钱”“万赞50元”的报价随处可见,甚至能根据客户需求定制“真实粉丝”(看似活跃实则僵尸账号)或“精准流量”(按地区、年龄、兴趣定向刷量)。更有甚者,利用AI模拟用户行为轨迹——随机浏览、间歇互动、关键词评论,让平台算法难以识别。这种“技术+服务”的产业化模式,让刷量成本极低、效率极高,普通用户甚至能在淘宝上轻松下单,进一步降低了参与门槛。

然而,面对日益隐蔽的刷量行为,现有监管体系显得力不从心。平台方虽不断升级算法模型,通过识别异常登录设备、互动频率、内容重复度等手段打击刷量,但始终处于“道高一尺,魔高一丈”的被动局面。刷量团伙通过“养号池”(长期模拟真实用户行为的养号账号)分散风险,利用“动态IP池”规避设备检测,甚至开发“反侦察”工具实时监测平台封号策略。更关键的是,监管成本与收益严重失衡:微博每日产生数亿条内容,要精准识别刷量行为,需要投入大量算力与人力,而封禁一个账号的收益却微乎其微。处罚力度不足也让违规成本极低——多数平台仅对刷量账号进行“禁言”“清粉”处理,鲜有追究法律责任或高额罚款的案例,难以形成有效震慑。此外,跨平台协作的缺失也让刷量团伙“打一枪换一个地方”,在一个平台被封禁后,能迅速转移到其他平台继续经营。

刷粉刷赞的泛滥,正在对微博生态造成不可逆的侵蚀。对平台而言,虚假数据扭曲了内容推荐机制——优质内容因流量不足被淹没,低质刷量内容却占据热搜榜单,导致用户活跃度下降、平台公信力受损。对用户而言,长期浸泡在“假数据”环境中,会逐渐对内容真实性失去信任,甚至产生“劣币驱逐良币”的错觉:认真创作的博主不如刷量博主受欢迎,理性讨论不如带节奏营销号流量高。对品牌方而言,虚假互动数据让营销效果评估沦为“数字游戏”,巨额预算可能浪费在无效曝光上,而真实的市场需求却被掩盖。更严重的是,刷量行为助长了浮躁风气——创作者不再关注内容质量,而是沉迷于“数据竞赛”,最终导致整个内容生态的空心化。

要破解刷粉刷屡禁不止的困局,需从需求、技术、监管三端同步发力。需求端,需打破“流量=价值”的单一标准,建立多元化内容评价体系——例如,微博可尝试将用户停留时长、评论深度、转发质量等指标纳入考核,让优质内容获得更多自然流量。供给端,平台需联合技术公司升级AI识别模型,重点打击“养号池”“动态IP”等新型作弊手段,同时利用区块链技术实现数据上链,确保互动记录不可篡改。监管端,则需提高违法成本:对刷量产业链上的组织者、技术提供者、平台商家追究刑事责任,对参与刷量的用户进行账号限流甚至纳入信用体系。此外,行业自律同样重要——广告主应建立数据真实性核验机制,拒绝与刷量账号合作;MCN机构需引导艺人理性看待数据,将内容创作能力作为核心考核指标。

微博刷粉刷赞的屡禁不止,本质上是流量经济畸形发展的缩影。当数据成为衡量价值的唯一标尺,造假便成了必然选择。唯有回归“内容为王”的本质,让真实创作获得回报,让理性数据回归评价功能,才能彻底铲除刷量滋生的土壤。这场“数据打假”之战,不仅关乎微博平台的生态健康,更关乎整个社交媒体行业的未来走向。