微博博主刷转评赞行为是否违法?这一问题已成为数字时代网络生态治理的核心议题之一。随着内容经济的蓬勃发展,流量成为衡量博主价值的关键指标,部分博主为追求短期利益,通过技术手段或第三方服务虚构转评赞数据,形成“虚假繁荣”。这种行为看似是个人或团队的营销策略,实则触及法律红线,破坏市场秩序,侵害公共利益,其违法性需从法律性质、社会危害及规制路径三个维度深入剖析。

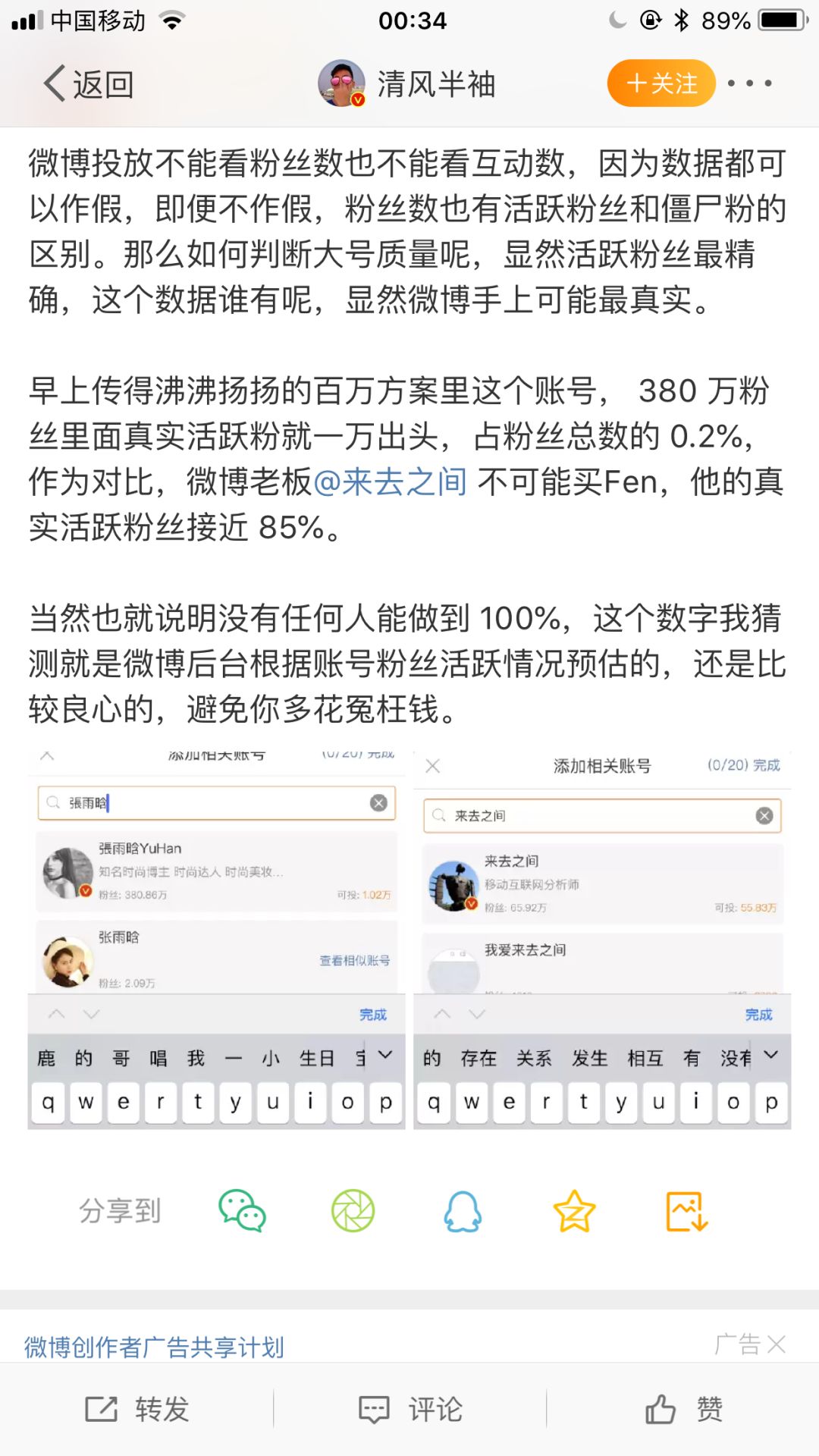

刷转评赞行为的本质是数据造假,其表现形式多样:从雇佣“水军”批量评论点赞,到利用“刷量软件”模拟用户行为,甚至通过“流量黑产”平台购买虚假转发。这些行为共同特征是虚构用户交互数据,制造内容热假象。从法律性质看,该行为首先违反《反不正当竞争法》第八条“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者”。博主作为内容创作者,若通过虚假数据吸引广告合作、提升商业报价,实质是对广告主的欺诈,构成不正当竞争。例如,某美妆博主虚增产品测评点赞量,误导品牌方误判用户真实反馈,最终被法院判决赔偿广告主经济损失,这一案例印证了刷量行为的商业违法属性。

进一步看,刷转评赞行为还可能触犯《网络安全法》及《电子商务法》。《网络安全法》第二十四条明确要求网络运营者“为用户办理网络接入、域名注册服务,办理固定电话、移动电话等入网手续,或者为用户提供信息发布、即时通讯等服务,在与用户签订协议或者确认提供服务时,应当要求用户提供真实身份信息”。部分刷量平台通过伪造用户身份信息、虚构登录设备等方式生成虚假数据,已违反网络安全管理要求。而博主若利用刷量服务提升内容排名,进而获取平台流量分成或电商推荐位,则涉嫌违反《电子商务法》第十七条“电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息,保障消费者的知情权和选择权”。虚假数据扭曲了平台的内容分发机制,使优质内容难以触达真实用户,损害了平台的信息传播秩序。

司法实践对刷量行为的违法性认定已形成共识。近年来,北京、上海等多地法院审理了多起“刷量案”,均判决刷量服务提供者及需求者承担法律责任。在“某短视频博主诉刷量平台服务合同纠纷案”中,法院明确指出:“刷量行为违反公序良俗,损害其他经营者及消费者的合法权益,合同因违法而无效。”这意味着,即便博主与刷量平台存在“服务协议”,该协议因违反法律强制性规定而无效,博主仍需承担相应责任。此外,部分情节严重的刷量行为还可能面临行政处罚。根据《互联网信息服务管理办法》第二十条,对“制作、复制、发布、传播含有法律、行政法规禁止内容的信息”的行为,主管部门可责令停止服务、警告、罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。例如,某明星工作室因大规模刷量被网信办通报批评,并处以罚款,成为行业警示案例。

刷转评赞行为的危害具有辐射性和隐蔽性。对平台而言,虚假数据稀释了内容生态的真实性,导致算法推荐机制失灵,用户长期接触虚假“爆款”内容会降低对平台的信任度,最终流失用户。数据显示,某头部短视频平台2022年清理虚假账号超5000万个,其中80%涉及刷量行为,直接导致平台用户日均使用时长下降12%。对广告主和品牌方而言,虚假流量造成营销预算浪费。某第三方调研机构显示,2023年国内数字广告市场中,约15%的预算流向了虚假流量,相当于百亿级资金“打水漂”。对真实创作者而言,刷量行为形成“劣币驱逐良币”效应:坚持原创、拒绝造假的博主因数据劣势难以获得平台资源,而刷量博主则通过虚假数据抢占流量,挤压了优质内容的生存空间。这种恶性循环最终损害的是整个内容产业的创新活力。

当前,规制刷转评赞行为仍面临多重挑战。技术层面,AI换脸、虚拟号段等技术让刷量行为更具隐蔽性,传统基于IP地址、设备指纹的检测手段难以识别“深度伪造”流量。监管层面,跨平台数据共享机制不健全,博主可能在A平台刷量后,将虚假数据迁移至B平台使用,增加了监管难度。行业层面,部分MCN机构为追求短期业绩,默许甚至协助博主刷量,形成“灰色产业链”。用户层面,普通用户对虚假流量的辨别能力不足,容易被“爆款”内容误导,间接助长了刷量需求。

破解这一困局需构建“法律-平台-行业-用户”四维共治体系。法律层面,应进一步细化《反不正当竞争法》中“虚假宣传”的认定标准,明确将“虚构用户交互数据”纳入规制范围,提高违法成本。平台层面,需加大技术投入,运用区块链、大数据分析等技术建立流量溯源系统,对异常数据实时拦截;同时完善信用评价机制,对多次刷量的账号实施限流、封禁等处罚。行业层面,推动建立内容创作者自律公约,鼓励MCN机构签署“反刷量承诺书,形成行业监督合力。用户层面,通过教育提升公众对虚假流量的警惕性,鼓励用户举报可疑数据,形成全民监督氛围。

微博博主刷转评赞行为绝非“个人自由”,而是披着“营销外衣”的违法行为。其本质是对网络公平秩序的破坏,对数字经济的侵蚀。随着《生成式人工智能服务管理暂行办法》等新规的出台,数据造假将面临更严格的监管。唯有通过法律严打、技术围剿、行业自律和用户觉醒的多重发力,才能铲除流量黑产滋生的土壤,让真实优质的内容成为网络生态的主角,让“流量”真正回归“内容为王”的本质价值。这不仅是对博主职业操守的考验,更是对数字时代商业文明的重塑。