微博账号被盗后,刷赞行为已成为数字安全领域的一大顽疾,不仅损害账号持有者的信誉与权益,更破坏了平台的内容生态与健康度。这类行为的背后,往往交织着技术漏洞、安全意识薄弱以及黑色产业链的推波助澜。要有效预防和处理微博账号被盗后的刷赞问题,需构建“事前防御-事中止损-事后追责”的全链条应对体系,从技术加固、行为规范到平台治理多管齐下,方能最大限度降低风险与损失。

一、事前防御:筑牢账号安全的技术与行为防线

账号被盗是刷赞行为的源头,而预防的核心在于提升账号的“抗攻击能力”。技术层面,基础安全措施需严格落实:首先,启用“高强度密码+二次验证”的组合防护。密码应避免使用生日、手机号等易被猜解的信息,建议采用“字母+数字+特殊符号”的12位以上组合,并定期更换;二次验证则优先选择“硬件密钥”或“生物识别”(如指纹、面容),相较于短信验证码,能更有效抵御SIM卡劫持等攻击。其次,绑定“可信设备”并开启“登录提醒”。微博账号可绑定常用手机、电脑等设备,陌生设备登录时需额外验证,同时开启“登录异常提醒”,一旦异地或非常规时间登录,能第一时间收到通知,及时介入。

行为习惯的规范同样关键。用户需警惕“钓鱼链接”与“恶意软件”,这是账号信息泄露的主要渠道。例如,收到“中奖通知”“账号异常”等可疑信息时,切勿点击不明链接,应通过微博官方App或官网核实;不随意扫描来源不明的二维码,避免在非官方渠道下载“微博粉丝助手”“刷赞工具”等恶意软件,这些软件往往捆绑键盘记录、信息窃取等功能,导致账号密码被盗。此外,定期检查账号权限也必不可少。避免将微博账号授权给不明第三方应用,尤其是一些承诺“涨粉”“刷赞”的服务,这类应用常在用户不知情的情况下获取账号操作权限,为后续盗用刷赞埋下隐患。

二、事中止损:快速响应切断刷赞行为传播链

即便防护措施到位,账号仍可能遭遇未知风险。一旦发现微博账号被盗并被用于刷赞,快速响应是止损的关键,需在“黄金30分钟”内完成以下操作:

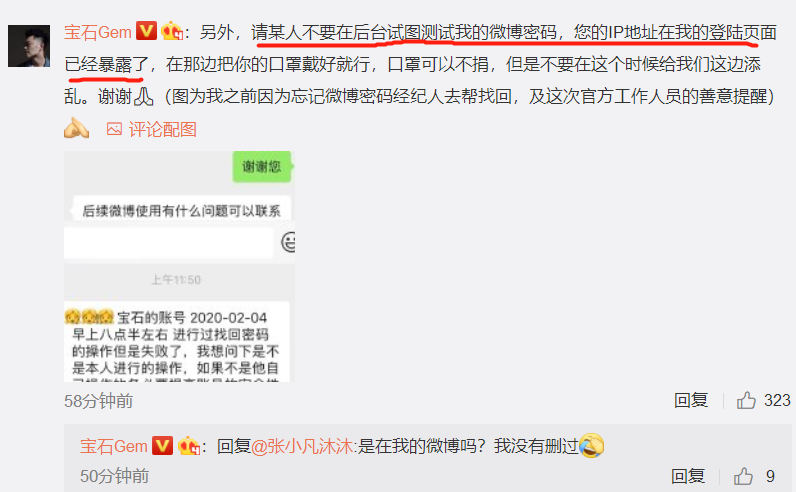

首先,立即冻结账号,阻断异常操作。通过微博“安全中心”或“账号申诉”入口,选择“账号被盗”并提交冻结申请,平台会临时锁定账号权限,防止盗号者继续进行刷赞、发布不良信息等行为。若无法登录,可通过绑定的手机号或邮箱找回账号,或联系微博客服提供身份证明,请求紧急冻结。

其次,修改密码并全面排查设备。冻结账号后,需立即通过备用邮箱或手机号找回密码,新密码需与旧密码无关联且符合高强度要求;同时,查看账号的“登录记录”与“设备管理”,排查是否存在异常设备登录,并立即解除非信任设备的绑定。

最后,收集证据并举报刷赞行为。截图保存账号异常刷赞的记录(如短时间内大量点赞非关注账号、重复点赞同一内容等),这些证据是后续向平台申诉、追责的重要依据。通过微博“举报中心”提交“账号被盗刷赞”举报,平台会对异常点赞数据进行清洗,减少对账号信誉的影响。

三、事后追责:从平台治理到法律震慑的长效机制

刷赞行为往往与“流量造假”产业链深度绑定,仅靠用户个人止损难以根除,需平台与监管部门协同发力,构建“技术识别-规则约束-法律惩戒”的治理闭环。

平台层面,需强化异常行为的算法识别能力。微博可通过大数据分析用户点赞行为特征:例如,正常用户的点赞通常集中在关注领域、好友动态及兴趣标签内容,且点赞频率符合日常使用习惯;而盗号刷赞往往呈现“无差别点赞”“高频重复点赞”“跨领域集中点赞”等异常模式。通过机器学习模型识别这些行为,可自动触发账号安全预警,对疑似被盗账号进行临时限制或强制验证。同时,平台应加大对“刷赞工具”和“账号黑产”的打击力度,禁止任何形式的“涨粉”“刷赞”服务交易,对违规账号进行永久封禁,并向监管部门推送相关线索。

法律层面,需明确盗号刷赞行为的法律责任。根据《网络安全法》《个人信息保护法》,盗用他人账号、非法获取公民个人信息并用于牟利,已涉嫌侵犯公民个人信息罪,可追究刑事责任;而刷赞行为若涉及商业欺诈(如虚假宣传、刷单炒信),则违反《反不正当竞争法》,需承担民事赔偿责任。用户在账号被盗后,若发现刷赞行为已造成名誉损失或经济损失,可向公安机关报案或通过法律途径维权,要求侵权者停止侵害、赔偿损失。

结语

微博账号被盗后的刷赞行为,本质是数字时代安全意识与治理能力的双重考验。对用户而言,账号安全并非“一次性设置”,而是需要持续投入的“日常习惯”——从密码管理到设备绑定,从警惕钓鱼链接到定期权限排查,每一个细节都可能成为抵御风险的“防火墙”。对平台与监管部门而言,唯有以技术手段筑牢防线,以规则约束净化生态,以法律震慑打击黑产,才能让“刷赞”等乱象无处遁形。账号安全是数字身份的基石,唯有个人、平台、社会共同努力,才能构建起健康、可信的社交媒体环境,让每一个账号都成为真实表达的安全港湾。