微博赞刷赞行为已成为社交媒体生态中难以忽视的暗流,这种以虚假数据堆砌“受欢迎假象”的操作,正在悄无声息地侵蚀着社交媒体最核心的价值——真实性。点赞本是用户表达认同、参与互动的本真行为,但当它被异化为可量化、可交易的流量指标时,微博作为公共舆论场和社交连接点的本质,便面临着被数据泡沫解构的风险。刷赞行为对社交媒体真实性的影响,绝非简单的“数据注水”,而是从内容价值、用户信任、平台生态三个维度,系统性动摇了社交媒体的根基。

内容真实性的异化:当“受欢迎”取代“有价值”

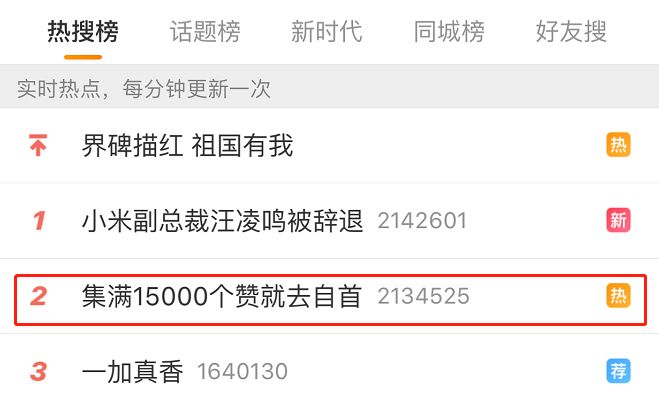

社交媒体的内容生产本应遵循“优质内容吸引自然流量”的逻辑,但刷赞行为彻底颠覆了这一机制。创作者为追求曝光量,可能通过购买点赞服务快速推高内容的热度数据,而无需关注内容本身的质量与价值。这种“数据造假”直接导致内容评价体系的失真:一条逻辑混乱、事实存疑甚至包含低俗信息的微博,可能因刷赞获得数万点赞,从而被算法判定为“优质内容”,获得更多推荐位;相反,那些经过深度思考、具有真实价值的内容,却可能因缺乏“数据包装”而被淹没在信息流中。

更严重的是,刷赞行为催生了“数据依赖症”的创作心态。部分创作者将精力从“如何产出好内容”转向“如何刷更多赞”,甚至形成“内容为数据服务”的扭曲导向——为了迎合刷赞需求,内容可能刻意模仿爆款模式、制造虚假情绪、编造耸人听闻的标题,最终导致同质化、低质化内容泛滥。当社交媒体充斥着“用点赞量证明价值”的内容时,“真实”便让位于“虚假”,“有意义”让位于“有流量”,内容生态的多样性、深度性和真实性随之瓦解。

用户信任的崩塌:从“真实互动”到“虚假繁荣”

点赞是用户与内容创作者之间最直接的互动反馈,它承载着“我认同”“我关注”“我有共鸣”的真实情感表达。然而,刷赞行为将这种情感互动异化为冰冷的数字游戏,让用户对“点赞”这一行为本身产生信任危机。当用户看到一条微博下方有数万点赞,却发现评论区寥寥无几、转发量惨淡时,很容易意识到数据存在造假;当用户发现自己关注的“大V”内容数据光鲜,却缺乏真实用户的讨论和反馈时,对平台、对创作者、甚至对其他用户的信任感都会大打折扣。

这种信任危机的蔓延,会进一步削弱社交媒体的连接功能。用户因无法辨别真实与虚假,逐渐降低互动意愿——点赞、评论、转发等行为变得谨慎,甚至选择“沉默”;创作者则因虚假数据无法转化为真实影响力,产生挫败感,可能放弃优质内容生产。最终,社交媒体从“人与人的真实连接平台”退化为“数据表演的虚拟剧场”,用户与用户、用户与内容之间的真实互动被虚假的“繁荣数据”所取代,社交的本质意义荡然无存。

平台生态的失衡:算法失灵与劣币驱逐良币

微博等社交媒体平台的推荐算法,本质上是基于用户行为数据(点赞、评论、转发、停留时长等)来分发内容,其初衷是让优质内容触达更多用户。但刷赞行为通过伪造用户行为数据,直接干扰了算法的判断逻辑。当大量低质、虚假内容通过刷赞获得高互动数据,算法会误判为“用户偏好”,从而给予更多流量倾斜;而那些依靠自然流量、内容优质却数据平平的创作,则可能因“数据表现不佳”而被限流。这种“劣币驱逐良币”的现象,严重破坏了平台的内容生态平衡。

长期来看,刷赞行为还会导致平台公信力下降。用户发现平台充斥着虚假数据,会对算法推荐的公平性、内容的真实性产生质疑,进而选择离开;广告主在投放广告时,若发现博主数据存在刷赞嫌疑,也会对平台的广告价值失去信心。当平台因刷赞行为失去用户和广告主的信任,其商业模式的可持续性将面临严峻挑战,最终陷入“数据造假—用户流失—价值贬损—更多造假”的恶性循环。

回归真实:社交媒体的“去数据化”救赎之路

刷赞行为对社交媒体真实性的冲击,本质上是流量至上主义与平台治理滞后的矛盾产物。要重建真实、健康的社交生态,需要平台、创作者、用户三方协同发力。

平台需承担起主体责任,完善数据监测与审核机制,通过技术手段识别异常点赞行为(如短时间内集中点赞、无真实用户画像的点赞账号等),并对违规账号进行严厉处罚;同时,优化算法推荐逻辑,降低单一数据指标(如点赞量)的权重,引入内容质量、用户真实反馈、创作原创性等多维度评价体系,让算法真正为“优质内容”服务。

创作者需回归内容本质,认识到“真实流量”远比“虚假数据”更有价值——真实的用户互动意味着更精准的受众画像、更强的用户粘性,以及更长效的影响力。摒弃“刷赞捷径”,将精力投入到内容深耕中,才是社交媒体时代创作者的长远之道。

用户则需提升媒介素养,学会辨别数据真实性——关注评论区的真实讨论、查看历史内容的互动规律、警惕“数据异常光鲜”的内容,不盲目追捧“高赞网红”,让真实的互动行为(如理性评论、转发有价值的内容)成为评价内容的核心标准。

微博赞刷赞行为对社交媒体真实性的破坏,是数字时代“数据异化”的一个缩影。唯有让点赞回归“表达认同”的本真,让内容回归“传递价值”的本质,社交媒体才能摆脱数据泡沫的裹挟,重新成为连接真实、传递温度、激发思考的公共空间。这不仅是对平台生态的救赎,更是对数字时代“真实”价值的坚守。