微信点赞作为社交互动的基础符号,其真实性直接影响着内容生态的健康度与用户信任度。近年来,随着流量经济的兴起,“刷赞”现象逐渐从灰色地带走向显性化,不仅扰乱了平台的公平竞争环境,也让普通用户对“点赞”这一行为的可信度产生质疑。那么,怎么判断微信点赞是否刷赞?这一问题需要从数据特征、行为逻辑、内容关联性等多维度展开分析,既需要识别技术层面的异常信号,也需要理解社交互动的本质规律。

刷赞最直接的破绽往往藏在数据的时间分布与集中度中。正常用户的点赞行为天然具有“碎片化”特征——人们可能在通勤路上刷到朋友动态随手点赞,在午休时浏览公众号文章后点赞,或在睡前回顾朋友圈时补充点赞。这种行为的背后是真实的生活场景,因此点赞时间会分散在全天不同时段,且单小时内点赞数量通常不会形成“尖峰”。相反,刷赞行为往往追求“效率”,通过技术手段在短时间内(如几分钟内)对同一账号的多条内容集中点赞,导致点赞时间轴呈现“脉冲式”分布。例如,某条朋友圈在凌晨3点突然获得50个赞,而这些赞的发布时间集中在3:00-3:05,这种与正常作息严重背离的时间集中度,几乎可以判定为非真实互动。

用户画像的异常是判断刷赞的另一关键维度。微信生态中的真实用户,其账号特征往往具有“完整性”:头像清晰非默认、朋友圈有动态更新(非仅三天可见)、好友关系网络相对稳定(非极端高或低的好友数量)、历史互动记录包含评论、转发等多元行为。而刷赞账号多为“僵尸号”或“养号号”:头像为默认风景或动漫形象,朋友圈长期空白或仅转发营销内容,好友数量极少(多为同一批刷赞账号)或异常庞大(如“好友上万但无互动”),且历史记录中仅有点赞行为,无任何评论或转发。当某条内容突然出现大量此类“三无账号”(无头像、无动态、无互动)点赞时,刷赞的概率便急剧上升。

点赞行为与内容属性的“逻辑脱节”是更深层的判断依据。真实用户的点赞往往基于内容共鸣:一篇关于育儿经验的文章可能吸引年轻父母点赞,一段旅行Vlog可能引发出游爱好者点赞,一条职场吐槽可能获得同行共鸣。这种“内容-用户”的匹配度是自然点赞的核心逻辑。而刷赞行为完全无视这一逻辑,可能出现“情感类内容被大量科技类账号点赞”“地域性极强的本地资讯被异地账号集中点赞”等荒诞场景。例如,一条关于“北方冬季供暖”的帖子,短时间内收到大量来自南方省份、且账号历史记录均为游戏推广的点赞,这种内容与用户背景的“错位”,本质上已脱离社交互动的本质,沦为纯粹的数字游戏。

互动链条的单一性同样暴露刷赞痕迹。正常社交生态中,点赞往往与评论、转发、收藏形成“组合拳”:用户可能先点赞表示认可,再评论补充观点,或转发分享给好友。这种“点赞+”的多元互动模式,反映了用户对内容的深度参与。而刷赞行为则极度“简化”,仅保留点赞动作,无任何延伸互动。当某条内容的点赞量高达数百,但评论数寥寥无几(甚至低于正常内容的平均评论量),且转发量几乎为零时,这种“高点赞、零互动”的异常组合,便成为判断刷赞的铁证——毕竟,在真实的社交场景中,很少有人愿意为一条内容“默默点赞”却吝于表达半句看法。

微信平台自身的风控机制也为判断刷赞提供了技术参考。近年来,微信持续升级反作弊系统,对异常点赞行为有明确的识别规则:如同一IP地址短期内对多个账号进行集中点赞、设备指纹异常(如同一设备登录大量无关联账号)、频繁切换账号进行点赞等。虽然普通用户无法直接查看后台数据,但可通过部分公开信息间接判断:若某账号因“涉嫌虚假互动”被平台限制功能(如朋友圈仅自己可见、点赞被系统折叠),其历史内容的点赞数据真实性便存疑。此外,微信“看一看”推荐逻辑也会对异常点赞内容降权,若某条内容虽然点赞量高,却从未进入“看一看”推荐流,可能暗示其点赞数据存在“水分”。

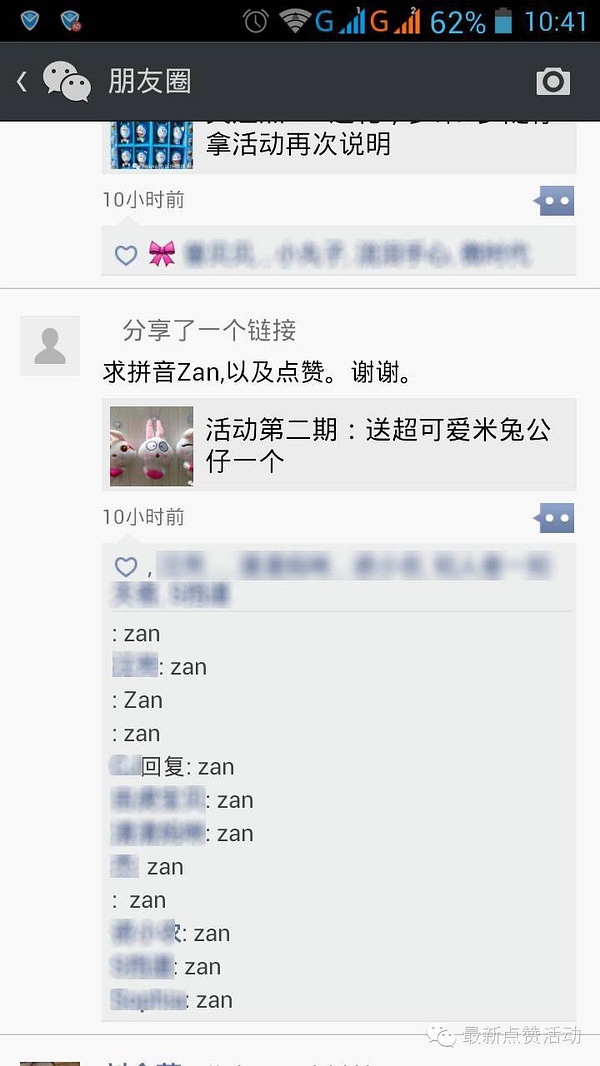

值得注意的是,刷赞手段的迭代正在模糊部分判断边界。早期刷赞多为“机械式操作”,通过脚本批量点赞,痕迹明显;而当前部分黑产开始模拟真实用户行为:例如,使用真人养号,让账号先进行正常浏览、评论、转发,再在特定时间点赞;或通过“任务平台”让真实用户为指定内容点赞(用户可能仅为了小额奖励而点赞,并非出于内容共鸣)。这类“半真实”刷赞增加了判断难度,但也并非无迹可寻——其核心破绽在于“点赞动机的异化”:真实用户的点赞源于内容价值,而“任务式”点赞的用户往往在点赞后迅速取关、删除好友,或其历史点赞内容高度分散(涵盖美食、游戏、养生等毫无关联领域),这种“无偏好”的点赞轨迹,与真实用户基于兴趣的内容选择逻辑形成鲜明对比。

归根结底,怎么判断微信点赞是否刷赞,本质上是“数据表象”与“社交本质”的对照过程。技术层面的时间分布、用户画像、互动链条等异常信号是“显性指标”,而内容与用户的逻辑关联、点赞动机的真实性则是“隐性逻辑”。对于普通用户而言,无需过度纠结于单条内容的点赞数据真伪,而应回归社交互动的初心:点赞的意义不在于数字的多少,而在于传递“我看到了、我认同、我关心”的真实态度。对于内容创作者而言,与其追求虚假的点赞繁荣,不如深耕内容质量——毕竟,能引发真实共鸣的内容,其点赞数据自然会经得起推敲,也才能真正沉淀为社交资产。在微信的社交生态中,唯有剔除“刷赞”的泡沫,点赞才能回归其作为“情感连接器”的本质价值。