在社交平台的“数据焦虑”中,“怎么才能快速轻松给空间刷10个赞”成为许多内容创作者的日常疑问。但当我们剥离“快速”的浮躁与“轻松”的捷径幻想,会发现这10个赞的本质,是一场关于内容价值与情感连接的微型实验——它不需要复杂的技巧,却需要精准的洞察;不依赖庞大的流量,却依赖于对“人”的理解。

理解“10个赞”的真实价值:从数据虚荣到情感锚点

很多人误以为“10个赞”是流量的证明,实则不然。在社交算法的逻辑里,10个赞的“质量”远大于数量——它意味着你的内容至少触达了10个愿意为你停留、互动的“精准受众”。这10个人可能是你的朋友、同事,或是与你兴趣相仿的陌生人,他们的点赞不是数字的堆砌,而是“我懂你”的隐性认可。因此,“怎么才能快速轻松给空间刷10个赞”的核心,从来不是如何“刷”出数据,而是如何让内容在目标人群中“自然发酵”。当你把目标从“获取点赞”转向“传递价值”,10个赞反而会成为意外的馈赠。

精准定位受众:让内容“被看见”的第一步

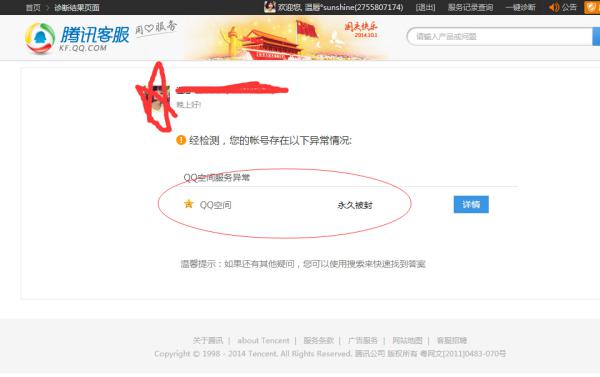

“快速轻松”的前提,是让你的内容精准出现在“会点赞的人”眼前。不同平台的“空间”属性差异巨大:QQ空间的用户多为熟人社交,点赞更多是情感维系;微信朋友圈的互动依赖强关系链,内容需兼顾“私密性”与“共鸣感”;小红书、抖音等平台的“空间”则更依赖算法推荐,需要抓住垂直领域的兴趣点。例如,如果你在小红书分享“10分钟快手早餐”,你的目标受众是忙碌的职场妈妈,内容中“5步搞定”“孩子爱吃”等关键词,会比“高级感”“精致”更易引发共鸣——她们点赞的不是内容本身,而是“这解决了我的问题”的价值认同。因此,发布前先问自己:“谁会需要这个?他们为什么愿意花1秒为我点赞?”

内容设计的“轻量级”共鸣:3秒抓住注意力

在信息爆炸的时代,用户平均停留时间不足3秒,你的内容必须在“开头”就完成“情绪唤醒”。怎么才能快速轻松给空间刷10个赞?答案是:用“轻量级”的设计降低用户的“互动成本”。这里的“轻量级”不是内容的浅薄,而是表达的简洁与精准。比如:

- 痛点共鸣型:“加班到凌晨,看到这句话破防了……” 配一张深夜加班的图片,一句话戳中职场人的疲惫,点赞是情绪的出口;

- 实用价值型:“收藏!这个方法让我的手机内存多出10G” 直接给出解决方案,用户点赞是为了“备用”;

- 视觉冲击型:一张构图简洁的日落照片,配文“今天的晚霞,是天空写给情书”,用美感引发“我也想分享”的冲动。

关键在于:让用户在“一刷而过”的瞬间,感受到“与我有关”的信号,点赞便成了自然的反应。

互动引导的“自然钩子”:让点赞成为“互动的一部分”

生硬的“求点赞”往往适得其反,但巧妙的“互动设计”却能让点赞成为用户参与的“入口”。例如:

- 提问式引导:“你们觉得这个配色怎么样?评论区告诉我,点赞最高的明天出教程!” 点赞成了“被看见”的投票;

- 场景化关联:“如果明天是你生日,最想收到什么礼物?点赞最高的我抽一个送同款!” 点赞与“获得奖励”强绑定;

- 社交货币设计:“转发给闺蜜,一起给这个‘神仙友情’点赞!” 点赞成为“友谊认证”的仪式感。

这些“钩子”的本质,是让用户从“被动点赞”变为“主动参与”——他们不是在帮你“凑数据”,而是在完成一场属于自己的社交表达。

平台机制的“借力打力”:用规则代替“蛮力”

不同平台的算法逻辑,是“快速轻松获取10个赞”的隐藏密码。以抖音为例,视频的“完播率”“点赞率”“评论率”共同决定推荐权重,因此前3秒的“钩子”设计至关重要;微信朋友圈的“点赞”依赖“强关系链”,发布时间选择好友活跃的早晚高峰,更容易被刷到;QQ空间的“点赞”则与“说说内容”的“互动性”强相关,“@好友”“投票”“话题”等功能都能提升点赞概率。理解这些机制,就像掌握了“流量密码”——你不需要对抗规则,只需顺势而为,让平台算法成为你的“点赞助推器”。

长期视角:从“10个赞”到“可持续的社交资产”

当我们执着于“怎么才能快速轻松给空间刷10个赞”时,或许忽略了更重要的事:10个赞的积累,本质是“社交资产”的沉淀。每一次真诚的内容创作、每一次与受众的互动,都是在为你的“个人品牌”添砖加瓦。今天你因为一条实用的“收纳技巧”获得10个赞,明天就可能因为这10个人的信任,收获更多关注;今天你因为一张治愈的“晚霞照”获得10个点赞,明天就可能因为这些“同频的人”,找到创作的方向。因此,“快速轻松”从来不是一蹴而就的魔法,而是长期主义下的水到渠成——当你持续为他人创造价值,10个赞不过是“顺便”的结果。

当我们不再将“10个赞”视为孤立的数字,而是看作每一次真诚互动的回响,每一次内容价值的微光,“快速轻松”便不再是技术难题,而是一种创作本能。它教会我们在碎片化的社交时代,用最简短的篇幅、最贴近人心的表达,完成一场无需言说的共鸣——这或许才是数字时代社交最珍贵的“轻松”。