评论点赞作为用户参与内容互动的核心指标,直接影响评论区的活跃度与内容曝光权重。在网易平台,不少创作者或用户希望通过提升评论点赞数来增强话语权,但“刷点赞”稍有不慎便可能触发平台风控,导致账号限流甚至封禁。那么,怎样安全有效地刷网易评论点赞而不违反平台规则?关键在于跳出“数量优先”的误区,转而构建符合平台逻辑的“真实互动模型”。

平台规则的红线:明确“违规”与“合规”的边界

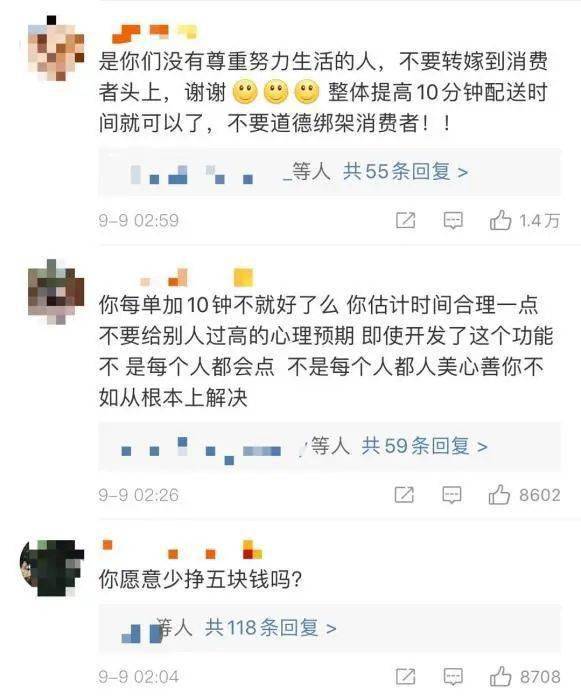

网易作为成熟的内容平台,对评论点赞行为的监管核心是“真实性”。平台算法通过多维度数据识别异常行为:包括IP地址的集中性(如同一IP短时间内大量操作)、账号行为的机械性(如无阅读内容的批量点赞)、互动频率的突增性(如某评论在短时间内点赞数从0飙升至数千)。这些行为会被判定为“虚假流量”,违反《网易社区自律公约》中“禁止通过技术手段伪造互动数据”的规定。值得注意的是,平台并非禁止所有“提升点赞数”的行为,而是禁止“脱离真实用户互动的刷量”。因此,安全操作的前提是:让每一次点赞都符合“真实用户可能的行为逻辑”。

用户需求的本质:从“刷量”到“价值放大”

用户寻求“安全有效刷点赞”,背后是对“内容影响力”的追求。无论是创作者希望优质评论被更多人看见,还是品牌方维护评论区口碑,或是普通用户希望观点获得认同,核心需求都是“提升评论的有效触达”。但若仅以“数量”为目标,极易陷入违规陷阱。真正有效的策略,应是将“刷点赞”转化为“价值放大”——通过合规方式让优质评论获得更多自然曝光,形成“点赞→更多用户阅读→更多自然互动”的正向循环。这既满足用户需求,又符合平台鼓励“优质内容优先”的生态逻辑。

合规操作的核心:模拟真实用户的行为路径

安全有效地提升评论点赞数,本质是“模拟真实用户的行为习惯”。具体可从以下维度展开:

1. 内容质量是根基:让评论“值得被点赞”

真实用户点赞的前提是评论本身有价值,或观点犀利、或信息增量、或情感共鸣。例如,在新闻评论区,提供事件背景补充的用户更易获赞;在娱乐评论区,提出独特解读的观点更吸引互动。与其花精力“刷量”,不如优化评论内容:用数据支撑观点、结合个人经历增强说服力,或用幽默语言降低阅读门槛。优质内容会自然吸引真实用户点赞,这是最安全且长效的方式。

2. 行为频率控制:避免“异常操作”的触发

真实用户的点赞行为是分散的、有间隔的。例如,普通用户可能每天在不同时间段、对不同内容进行3-5次点赞,而非集中1小时内对20条评论点赞。因此,若需“引导”点赞,应控制频率:每天对同一内容的点赞不超过2次,间隔至少2小时;对不同评论的点赞分散在上午、下午、晚上等不同时段,模拟用户的碎片化互动习惯。同时,避免使用同一设备登录多个账号集中操作,这会被算法判定为“团伙作弊”。

3. 互动路径多样化:构建“点赞-回复-再点赞”的闭环

真实用户的互动往往不是单一的点赞,而是“阅读-评论-点赞-回复”的完整链条。例如,先对某条评论发表有价值的回复,再点赞原评论,形成互动关联。这种“链式互动”会被算法识别为自然行为,且能提升评论区的活跃度,反而可能获得平台的流量倾斜。此外,可参与平台官方活动,如“评论有奖”等,通过活动规则引导用户自然点赞,既合规又能提升曝光。

4. 社群互助的边界:小规模、非商业化的“点赞交换”

部分用户通过社群进行“点赞互助”,即群内成员互相点赞评论。这种操作若规模小(如群成员不超过50人)、频率低(如每人每天互赞不超过3条)、且无商业目的,通常不会触发风控。但需注意:避免形成“固定点赞圈”,即长期仅对特定成员评论点赞,这会被算法识别为“小团体作弊”。社群互助的核心是“自然”,而非“任务化”。

挑战与应对:算法迭代下的策略优化

随着平台算法升级,简单的“频率控制”“行为模拟”可能逐渐失效。例如,网易算法已能识别“点赞-取消-再点赞”的重复操作,或“仅点赞不阅读”的异常路径。因此,用户需持续优化策略:增加“阅读深度”(如点击评论链接查看原文)、丰富互动形式(如点赞后收藏相关内容)、结合热点事件(在热门话题下评论更易获自然点赞)。同时,避免“依赖单一手段”,应结合内容优化、互动引导等多种方式,降低被判定违规的风险。

回归本质:合规是长久之道的基石

安全有效地刷网易评论点赞,从来不是“与平台规则的博弈”,而是“对用户行为的尊重”。平台鼓励的是真实、有价值的互动,而非冰冷的数字。对于用户而言,与其追求违规的“捷径”,不如深耕内容质量:用真诚的观点引发共鸣,用专业的知识赢得认可,用持续的互动建立社区信任。这样的“点赞”,不仅安全有效,更能构建健康的评论区生态,让每一次互动都成为连接用户与内容的桥梁。这才是“安全有效刷点赞”的终极意义——在规则框架内,实现个人价值与平台发展的共赢。