抖音短视频的点赞量与互动率,是衡量内容价值的核心标尺,也是账号从“流量池”跃迁至“价值场”的关键密码。在算法推荐逻辑日益精细化的当下,单纯依赖“运气爆款”已难持续,唯有构建“内容-算法-用户”的三维驱动体系,才能实现点赞量与互动量的长效增长。

内容策略是根基,价值共鸣是起点。短视频的本质是“注意力经济”,而注意力捕获的前提是“价值交付”。无论是知识科普、情感共鸣还是娱乐消遣,内容必须精准锚定目标用户的“需求痛点”。例如,职场类账号若只罗列“成功学语录”,易引发用户反感;若聚焦“35岁职场人如何突破瓶颈”,通过真实案例拆解方法论,则能引发深度认同。垂直领域的深耕并非“自我重复”,而是通过“信息增量”持续强化用户认知——如美妆账号在“教程类”内容外,可加入“成分党避坑”“不同肤质适配方案”等细分维度,让用户“每次都有新收获”。此外,情绪价值是点赞的“催化剂”:一条记录宠物意外瞬间的暖心视频,可能因“治愈感”获赞;一条揭露行业乱象的深度内容,则因“正义感”引发转发。内容创作者需学会“翻译”用户情绪,将抽象需求转化为具象场景,让用户在“被看见”中产生点赞冲动。

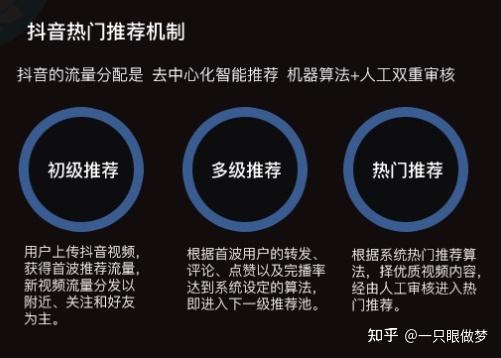

算法适配是杠杆,节奏把控是关键。抖音的推荐算法本质是“完播率-互动率-转粉率”的递进式考核,而点赞量作为互动率的直接指标,与内容“被算法看见”的概率强相关。要实现算法适配,首先需攻克“黄金3秒法则”:前3秒必须用“冲突感”“悬念感”或“高价值信息”留住用户。例如,知识类视频开头抛出“90%的人都不知道的Excel技巧”,美食类视频用“油锅里翻滚的拉面”特写,都能瞬间降低用户划走率。其次,节奏设计需匹配“碎片化消费习惯”:60秒内完成“问题提出-解决方案-价值总结”,避免冗长铺垫。某教育账号将“1小时课程拆解为3个20秒技巧”,完播率提升40%,点赞量随之翻倍。标签运用同样关键:精准的#话题标签(如#职场干货 #新手妈妈)能让内容进入垂直流量池,而“泛标签+垂标签”的组合(如#生活技巧+#收纳整理)则能扩大覆盖面。值得注意的是,算法适配不是“数据造假”,而是通过用户行为反推内容优化——若某视频“点赞高但完播率低”,说明开头吸引人但内容后劲不足;若“完播率高但互动低”,则需在结尾增加互动引导(如“你遇到过类似情况吗?评论区聊聊”)。

互动设计是引擎,用户参与是核心。点赞与互动的本质是“用户与内容的对话”,而非单向输出。创作者需主动搭建“互动场景”,将“被动观看”转化为“主动参与”。提问式引导是最直接的方式:情感类视频结尾问“你理想中的爱情是什么样的?”,知识类视频问“这个方法你学会了吗?@好友一起试试”,能有效激发评论欲。挑战赛与话题联动则能放大互动效应:某舞蹈账号发起#30天学一支舞挑战,用户通过“模仿+打卡”形成UGC内容,不仅带动原视频点赞量增长,还沉淀为账号的“互动资产”。评论区运营同样重要:及时回复用户评论(尤其是“提问类”和“吐槽类”),用“表情包”“昵称称呼”拉近距离,能提升用户“被重视感”。某穿搭账号发现用户评论“梨形身材怎么穿”,不仅回复详细建议,还专门拍摄一期“梨形身材穿搭指南”,评论区用户自发形成“感谢楼主的互助氛围”,点赞量与转发量同步提升。互动设计的核心是“让用户成为内容的主角”,而非“让用户成为观众的旁观者”。

用户心理是底层逻辑,情感连接是纽带。点赞与互动的背后,是复杂的用户心理机制。认同感驱动点赞:当内容观点与用户价值观契合(如“努力比天赋更重要”),用户会通过点赞表达“我是同类”。社交属性驱动互动:用户分享视频到朋友圈或@好友,本质是“自我形象的延伸”——通过推荐优质内容,强化自己在社交圈中的“专业形象”或“有趣人设”。成就感驱动参与:若用户的评论被置顶、被创作者翻牌,会产生“被看见”的成就感,进而持续关注账号。创作者需深入理解用户心理,构建“情感连接点”。例如,本地生活账号拍摄“凌晨4点的菜市场”,通过摊主的故事展现“城市烟火气”,用户因“对生活的共鸣”点赞;母婴账号记录“宝宝第一次叫妈妈”,因“新手父母的共同记忆”引发集体互动。情感连接不是“刻意煽情”,而是“真实记录”——当内容承载用户的“共同记忆”或“集体情绪”,点赞与互动便会自然发生。

点赞量与互动量的提升,从来不是“流量技巧”的堆砌,而是“内容价值”与“用户需求”的深度匹配。从垂直深耕的“价值锚点”,到算法适配的“节奏把控”,再到互动设计的“场景搭建”,最终回归用户心理的“情感共鸣”,每一个环节都是“双向奔赴”的缩影。在抖音生态日益成熟的今天,唯有摒弃“流量至上”的浮躁,回归“内容为王”的初心,才能让每一次点赞都成为“价值的认可”,每一条互动都成为“关系的起点”。这,才是短视频长效增长的底层逻辑。