在数字内容生态中,点赞已超越简单的“喜欢”表达,成为衡量内容热度、驱动算法推荐的核心指标。如何高效刷点赞网页以增加参与度,并非指机械式的数据造假,而是通过策略性优化内容、用户互动与数据反馈,实现点赞量与真实参与度的协同增长。这一过程需要理解平台逻辑、用户心理与内容价值的深层关联,将“刷点赞”转化为“撬动参与杠杆”的系统工程。

高效刷点赞的本质是参与度生态的精细化运营。脱离真实用户互动的虚假点赞,不仅会被平台算法识别并限流,更无法带来可持续的内容传播。真正的“高效”体现在单位时间内,通过精准触达目标用户、激发情感共鸣、降低互动门槛,实现点赞行为的自然爆发。例如,知识类内容若能解决用户痛点,用户会因“实用价值”主动点赞;情感类内容若能引发共情,用户会因“情感认同”自发扩散。此时的点赞量,成为内容质量与用户粘性的直接映射,而非孤立的数据堆砌。

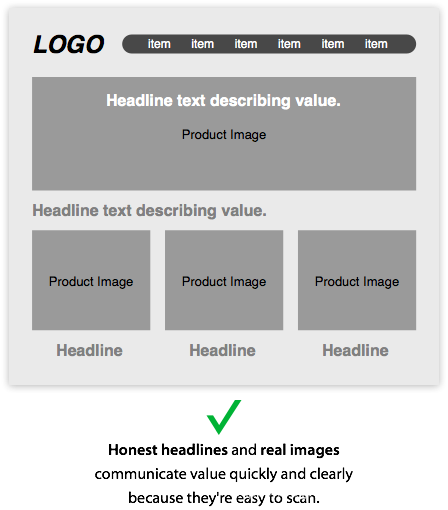

内容策略是高效刷点赞的根基。优质内容是点赞行为的“触发器”,但“优质”需定义为目标用户眼中的“有价值”。从选题角度,需捕捉用户需求热点:职场类内容可聚焦“升职加薪技巧”,母婴类内容可主打“辅食制作攻略”,通过垂直领域的深度满足建立专业信任。从形式角度,图文内容需强化视觉冲击——标题用“3个方法让你…”替代“如何…”,配图采用对比式或场景化设计;视频内容则需在3秒内设置“黄金钩子”,如悬念提问、冲突展示或高能片段,引导用户停留并产生点赞冲动。字节跳动的“巨量算数”数据显示,标题含“技巧”“秘诀”的内容,点赞率比普通标题高27%,印证了内容设计对点赞行为的直接影响。

用户分层互动是实现高效点赞的“杠杆”。不同用户群体的点赞动机存在显著差异:核心粉丝因情感认同易“无脑点赞”,潜在用户因价值认可会“选择性点赞”,泛用户则因社交压力(如“大家都赞”)而“跟风点赞”。针对核心粉丝,可通过社群运营强化专属感——在粉丝群发布“优先看”内容,并引导“点赞+评论”兑换福利,将点赞转化为社群互动仪式;针对潜在用户,需通过KOC(关键意见消费者)的真实体验种草,例如邀请素人用户分享“用这个方法后我点了赞”的案例,利用“相似他人”的认同感降低决策成本;针对泛用户,则可设计“点赞解锁隐藏内容”的机制,如“点赞满1000更新下一篇”,用社交证明激发从众心理。小红书的“薯条”推广工具正是基于此逻辑,通过定向投放高互动人群,实现点赞量的指数级增长。

技术工具的应用能显著提升点赞效率,但需以“合规”为前提。平台算法更青睐“自然增长”的点赞数据,因此工具使用需聚焦“辅助决策”而非“造假数据”。例如,通过第三方工具分析历史高赞内容的发布时间、标签组合,找到目标用户的“活跃窗口”——职场类内容在工作日早8点、晚8点发布,点赞率可达均值1.5倍;利用AI标签优化功能,为内容添加“#职场干货”“#效率提升”等精准标签,提升算法推荐匹配度。此外,跨平台引流也是高效策略:在抖音发布短视频时,引导用户点击主页链接至知乎回答,并在回答中植入“双击点赞看更多细节”,形成短视频与长图文的点赞联动,扩大参与度覆盖面。

当前,高效刷点赞面临三大挑战:平台反作弊机制的升级、用户审美疲劳的加剧、以及短期数据与长期价值的平衡。抖音、快手等平台已通过“行为异常检测”识别刷量账号,同一IP短时间内大量点赞、无停留点赞等行为会被直接限流。用户对“标题党”“内容注水”的容忍度持续降低,单纯追求点赞量的内容反而会引发反感。因此,高效刷点赞的核心矛盾,在于如何将数据指标转化为用户价值——例如,一篇“10个Excel技巧”的文章,若仅靠“免费领取模板”诱导点赞,用户点赞后即取关,长期会损害账号权重;而若在内容中嵌入“技巧+案例+可操作步骤”,用户因真正受益而点赞,并主动分享给同事,则能实现点赞量与粉丝粘性的双增长。

未来,高效刷点赞网页以增加参与度的发展趋势,将呈现“数据驱动+情感连接”的双重导向。一方面,AI技术将通过用户画像分析,精准预测不同内容的点赞潜力,帮助创作者优化内容结构;另一方面,平台会更注重“互动质量”而非“点赞数量”,将评论转发、收藏加精等行为纳入参与度评分体系。这意味着,单纯的“点赞技巧”将逐渐失效,唯有以用户需求为核心,通过内容价值激发真实情感共鸣,才能让点赞量成为内容生态的“晴雨表”,而非泡沫化的数字游戏。

归根结底,高效刷点赞网页以增加参与度的终极答案,是回归内容创作的初心:用价值吸引用户,用情感留住用户,用互动连接用户。当每一次点赞都源于用户的真实认可,当每一组数据都成为内容优化的方向,点赞便不再是孤立的数字,而是构建健康内容生态的基石。