手机QQ刷赞km准确可靠吗?这个问题在追求社交数据价值的用户群体中频繁浮现,其背后折射出的是对“快速获取点赞”的迫切需求与“数据真实性”的深层矛盾。从技术实现到平台规则,从社交价值到用户权益,“手机QQ刷赞km”的所谓“准确可靠”承诺,实则经不起多维度的推敲,其隐藏的风险与虚假性远超短期数据增益的诱惑。

手机QQ刷赞km:技术逻辑与“准确性”的幻象

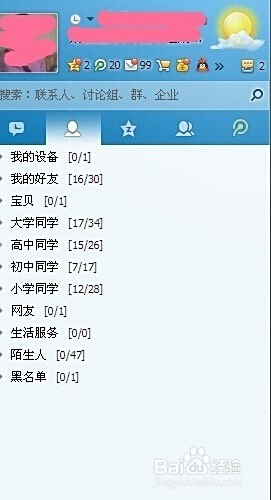

“手机QQ刷赞km”中的“km”通常被解读为“快秒”“空号模拟”或“模拟度”的技术代号,核心是通过批量操作虚拟账号或模拟真实用户行为,在短时间内向目标账号发送点赞。从技术表面看,这类工具往往宣称“高仿真点击”“IP随机切换”“账号质量优质”,试图营造“准确点赞”的假象——即点赞能稳定存在、不被系统撤销,甚至能提升账号权重。

但“准确性”的实现存在致命漏洞。其一,账号质量难以保障。所谓“优质账号”多为批量注册的“小号”或回收的废旧账号,这类账号自身缺乏活跃度,社交关系链薄弱,其点赞行为在QQ的AI反作弊系统中会被标记为“异常信号”。平台算法会综合分析点赞时间(如凌晨集中点赞)、频率(如1分钟内点赞超20条)、用户画像(如无头像、无动态的空白账号)等维度,一旦触发阈值,点赞会被批量撤销,导致用户“花冤枉钱买虚假数据”。

其二,模拟行为的“伪真实性”。即便工具宣称模拟“真人点击”,也无法复制真实用户的行为逻辑——真实用户点赞前可能浏览动态内容、与发布者有互动历史,甚至存在长期社交关联;而刷赞工具生成的操作多为“无差别点击”,缺乏行为轨迹的完整性。这种“机械式点赞”在平台数据模型中极易被识别为作弊,不仅无法提升账号权重,反而可能触发“限流”惩罚,让优质内容被埋没。

“可靠性”的崩塌:平台规则与用户权益的双重风险

“手机QQ刷赞km”的“可靠性”承诺,更是在与平台规则的对抗中不堪一击。作为腾讯旗下的核心社交产品,QQ对刷赞、刷流量等行为持明确禁止态度,其《用户协议》及《社区自律公约》均规定:“通过第三方工具或虚假手段获取虚假互动数据(如点赞、评论、转发),属于违规行为,平台有权采取包括但不限于删除数据、限制功能、封禁账号等措施。”

这种“可靠性”的脆弱性体现在三方面:一是工具开发者与平台的技术对抗中始终处于劣势。QQ的反作弊系统持续迭代,已能识别跨地域IP异常、设备指纹重复、操作行为模式化等作弊手段,所谓“防封技术”往往是“道高一尺,魔高一丈”的短期侥幸,一旦平台更新算法,旧版工具立即失效,用户账号安全岌岌可危。

二是用户隐私数据的泄露风险。刷赞工具通常要求授权登录QQ账号,并获取用户信息、好友列表等权限,部分恶意工具甚至会在后台窃取聊天记录、支付信息,用于数据贩卖或精准诈骗。用户为追求虚假点赞,可能沦为“数据裸奔”的受害者,其代价远超点赞数据本身的价值。

三是商业价值的不可持续性。对于依赖QQ账号进行商业推广的用户(如微商、自媒体主),虚假点赞看似能提升“数据面子”,实则损害“里子”。平台算法更看重“真实互动率”(如评论、收藏、转发深度),虚假点赞无法带来实际流量转化,反而会让潜在合作伙伴或受众对账号真实性产生质疑,最终“丢了芝麻,丢了西瓜”。

社交价值的异化:“准确可靠”的虚假需求与真实社交的回归

更深层次看,“手机QQ刷赞km”之所以吸引部分用户,本质是社交平台“数据至上”的畸形价值观在作祟——点赞数被简单等同于“受欢迎程度”“内容质量”,甚至成为社交地位的量化标准。但这种“准确可靠”的虚假数据,恰恰是对社交本质的背离。

社交的核心是“真实连接”,点赞作为情感互动的轻量表达,其价值在于传递认可与共鸣,而非数字堆砌。当点赞可以通过工具批量“生产”,其情感属性便被消解,沦为冰冷的数字游戏。用户沉迷于虚假点赞的“数据快感”,反而会忽视内容创作本身的质量,忽视与真实用户的深度互动,最终陷入“越刷越空虚”的恶性循环。

从平台生态角度看,QQ作为拥有数亿用户的社交场域,其健康发展依赖于真实、有序的互动环境。刷赞行为破坏了数据生态的公平性,让优质内容因“数据不足”被埋没,让劣质内容因“虚假刷量”获得曝光,长此以往会损害用户体验,削弱平台的社会价值。

结语:拒绝虚假,回归真实社交的“准确可靠”

回到最初的问题:手机QQ刷赞km准确可靠吗?答案清晰而明确——既不准确,也不可靠。所谓的“技术优势”是漏洞百出的短暂假象,“安全承诺”是漠视规则的风险赌博,“数据价值”是对社交本质的扭曲异化。

对于用户而言,与其在虚假数据的“捷径”上越走越远,不如将精力投入到真实社交的构建中:用心创作优质内容,真诚与好友互动,用真实的情感连接换取有意义的点赞与认可。这才是社交账号“准确可靠”的成长路径,也是健康社交生态的真正基石。毕竟,社交的价值从不在于数字的多寡,而在于每一次互动背后的温度与真实。