手机点赞刷单看似是“流量捷径”,实则是暗藏多重风险的数字陷阱。近年来,随着短视频、社交电商的爆发式增长,不少个人与商家试图通过手机点赞刷单快速提升数据,却忽视了这一行为背后从法律到数据、从平台到社会的系统性风险。这些风险不仅可能让参与者付出惨痛代价,更在潜移默化中侵蚀着数字经济的信任根基。

法律风险是刷单行为最直接的“高压线”。根据《反不正当竞争法》第八条,经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。手机点赞刷单本质上是通过虚构交易、伪造互动数据制造虚假繁荣,直接违反了禁止虚假宣传的法律规定。实践中,市场监管部门已多次对刷单产业链进行处罚,不仅组织刷单的“中介”面临数十万元罚款,参与刷单的个人也可能被认定为不正当竞争的“帮凶”,承担连带责任。更严重的是,若刷单行为涉及金额较大或造成恶劣社会影响,还可能触犯《刑法》中的诈骗罪、非法经营罪等,面临刑事追责。曾有案例显示,某商家为提升店铺销量组织刷单,最终被法院以非法经营罪判处有期徒刑,并处罚金——这警示着,试图通过“刷数据”走捷径,实则是在法律红线上走钢丝,稍有不慎便会跌入违法深渊。

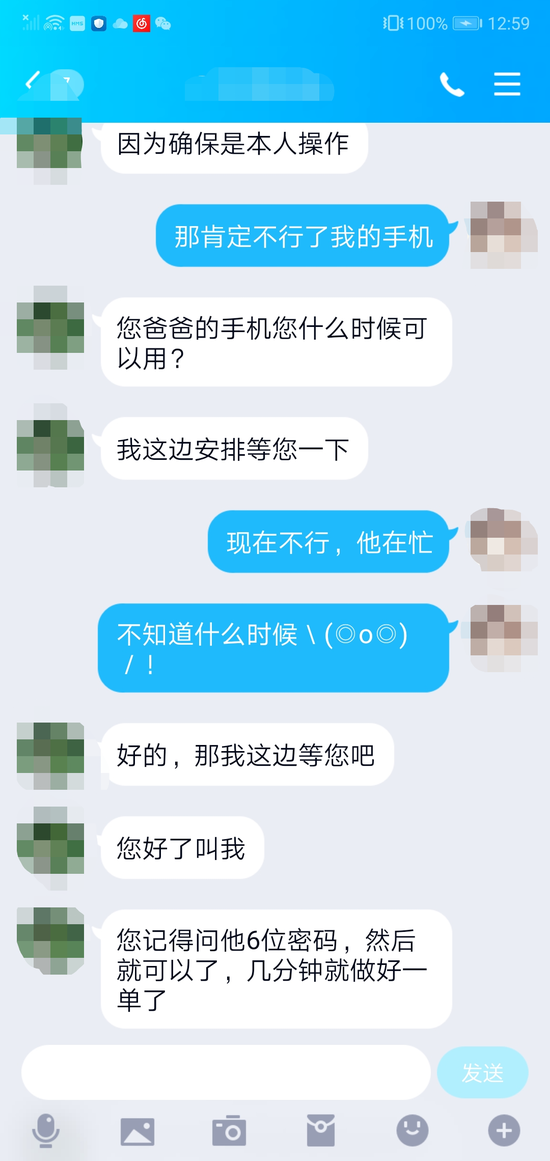

平台治理风险让刷单投入“打水漂”。当前,主流社交与电商平台已投入大量资源研发反刷单算法,通过用户行为分析、设备指纹识别、数据异常监测等技术手段,精准识别虚假流量。一旦系统判定某账号存在刷单行为,轻则删除虚假数据、限制功能(如禁止点赞、评论),重则直接永久封禁账号。对于商家而言,店铺若被识别为“刷单店铺”,不仅商品搜索排名骤降、流量断崖式减少,还可能被平台列入“黑名单”,失去参与促销活动的资格。更值得警惕的是,刷单账号往往需要使用手机号、社交账号等个人信息注册,这些账号一旦被封禁,用户前期积累的社交关系、商业资源将瞬间清零,投入的时间与金钱成本付诸东流。此外,参与刷单还可能遭遇“黑中介”诈骗——对方以“预付佣金”“任务完成后返款”为诱饵,骗取押金或会费后失联,让参与者“钱号两空”。

数据安全风险让个人信息沦为“数据燃料”。手机点赞刷单通常需要用户下载非正规APP、授权不明权限或提供个人信息,这些行为极易导致数据泄露。部分刷单平台恶意收集用户的通讯录、短信记录、位置信息等敏感数据,并将其打包出售给黑产团伙,用于精准诈骗、电信骚扰或身份盗用。曾有安全机构曝光,某些刷单APP会在后台偷偷运行“挖矿程序”或“广告插件”,不仅消耗手机流量、降低设备性能,还可能植入木马程序,窃取银行账户密码等关键信息。更可怕的是,用户的刷单行为可能被用于“养号”——即通过虚假互动将账号包装成“高权重用户”,再将其出租给其他不法分子实施诈骗、传播不良信息,最终用户本人因账号被滥用而卷入法律纠纷,成为“背锅侠”。

社会信任风险正在瓦解数字经济的生态基础。点赞、评论、销量等数据本应是用户真实需求的反映,是商家优化服务、消费者做出决策的重要依据。当刷单行为让虚假数据泛滥,市场信号便会被严重扭曲:商家可能因虚假流量误判市场需求,盲目生产导致库存积压;消费者则可能因虚假推荐购买劣质商品,降低对平台和商家的信任。长期来看,这种“劣币驱逐良币”的现象会破坏公平竞争的市场环境——诚信经营的商家因不愿参与刷单而处于劣势,而投机取巧者却能通过数据造假获得短期利益,最终损害的是整个数字经济的健康发展。正如经济学家所指出的,数据造假本质上是对“信任”这一社会稀缺资源的透支,当用户不再相信平台数据,商家不再依赖真实反馈,数字经济的生态链条便会从根基上松动。

个人信用风险或成为“隐形负债”。随着社会信用体系建设的推进,个人行为与信用的关联日益紧密。虽然目前刷单行为尚未直接纳入征信系统,但部分平台已建立“信用分”机制,刷单导致的账号封禁、处罚记录可能影响个人在平台内的信用评级。未来,随着跨部门信息共享的完善,刷单等失信行为完全可能被纳入社会信用档案,进而影响贷款审批、就业招聘甚至出行受限。对于青少年而言,参与刷单还可能助长“投机取巧”的错误价值观,忽视诚信经营的重要性,对其成长产生负面影响。

手机点赞刷单的潜在风险,本质上是数字时代“捷径思维”与“规则意识”碰撞的必然结果。在流量至上的浮躁氛围中,唯有坚守诚信底线,才能规避法律制裁、平台惩罚、数据泄露等多重风险。对个人而言,应认识到“真实流量”远比“虚假数据”更有价值;对商家而言,与其将资源投入刷单,不如优化产品与服务,用口碑赢得市场;对平台与社会而言,则需通过技术监管、法律约束与价值观引导,共同筑牢数字经济的诚信防线。唯有如此,才能让每一份点赞、每一次互动都回归真实,让数字经济在健康、可持续的轨道上行稳致远。