批量刷QQ小号名片赞的操作,在部分社交需求群体中始终存在隐秘的讨论。这种试图通过大量虚拟账号快速提升名片点赞数的行为,看似是低成本塑造“高人气”的捷径,实则暗藏多重风险与价值悖论。从技术实现、平台规则到社交本质,其可行性早已被现实层层解构——表面是数据狂欢,实则是信任透支。

批量刷赞的操作逻辑与底层逻辑

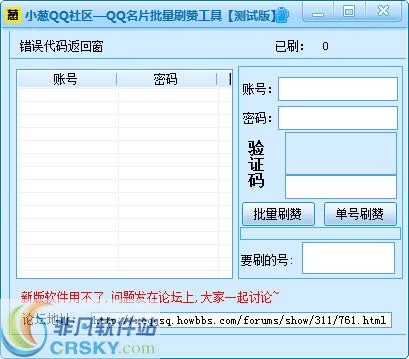

所谓“批量刷QQ小号名片赞”,核心是通过注册或购买大量低价值QQ账号(即“小号”),集中对目标账号的名片点赞,短时间内快速拉升赞数。操作者多为追求“社交面子”的个人、微商或需营造“人设”的账号,其底层逻辑是“数据=影响力”:在社交场景中,高赞数被潜意识解读为“受欢迎”“有价值”,从而在交友、求职或商业推广中获得优势。

但这种逻辑成立的前提,是“点赞”这一行为承载真实的社交认可。当点赞沦为机器或人工的批量复制,其象征意义便迅速瓦解。正如社交平台算法更迭的本质——从追求“数量”转向“质量”,用户对“虚假繁荣”的敏感度也在提升,刷赞的“价值幻觉”正在加速消散。

技术可行性的现实瓶颈:反作弊系统的“天网”

从技术角度看,批量刷赞的可行性早已被平台反作弊机制压缩至极低水平。QQ作为国内老牌社交平台,其安全系统对异常行为模式的识别已形成多维防线:

IP与设备指纹是第一道关卡。批量操作往往通过同一IP段或相同设备型号进行,而腾讯的风控系统对IP归属地、设备硬件特征、浏览轨迹等数据的交叉验证早已成熟。一旦检测到“同一IP短时间内为多个不同账号点赞”或“设备型号与账号行为轨迹不匹配”,触发风控预警只是时间问题。

行为模式异常是第二重打击。真实用户的点赞行为具有随机性:时间分散、对象多样、间隔无规律。而批量刷赞往往呈现“秒赞”“连续点赞”“非活跃账号突然集中互动”等机械特征,这类“完美数据”反而成为系统重点筛查对象。

小号资源本身的稀缺性也构成成本壁垒。注册QQ账号需手机号验证,而国内手机号实行“一人一证”实名制,批量注册需依赖虚拟运营商号段或黑产购买的“养号”资源,后者不仅成本高昂(每个小号成本可能达0.5-2元),且存在被运营商封号的风险。当刷赞成本超过真实社交投入时,“低成本捷径”的性价比便荡然无存。

规则红线:平台处罚与法律风险的叠加

即便突破技术障碍,批量刷赞仍面临平台规则与法律的双重高压。QQ用户协议明确禁止“使用外挂、插件、第三方工具等非官方手段进行刷量、作弊等干扰平台正常运营的行为”,违规者将面临“限制功能、封禁账号、永久封禁”等处罚。对于依赖QQ账号进行商业活动的用户(如微商、主播),账号被封意味着直接损失商业信誉与流量入口,可谓“捡了芝麻丢了西瓜”。

更深层的是法律风险。若刷赞行为涉及“刷单炒信”,可能违反《反不正当竞争法》第八条“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传”,市场监管部门可处以罚款、吊销营业执照等处罚。2022年某电商平台“刷单入刑”案例已证明,虚假流量数据的商业炒作,可能触及刑事犯罪红线。

价值悖论:虚假赞数的“社交负资产”

抛开技术与规则风险,批量刷赞最根本的不可行性,在于其无法转化为真正的社交价值。社交的本质是“关系交换”,而点赞作为低成本的互动符号,其价值在于“真实认可”的传递。当名片赞数来自陌生小号、僵尸号,用户在查看点赞列表时,只会感受到“数据泡沫”的空洞——没有头像互动、没有聊天记录、没有共同好友,这样的赞数如同“数字泡沫”,一戳即破。

更致命的是,虚假数据会反噬信任。当社交对象通过“共同好友”“点赞互动”等细节判断账号真实性时,刷赞行为暴露的“虚假人设”会直接导致信任崩塌。某社交平台曾做过调研:78%的用户表示“发现对方刷赞后会降低对其好感度”,62%的用户认为“刷赞行为说明缺乏真实社交能力”。在注重“真实感”的当下社交生态中,刷赞不仅不是“加分项”,反而成为“减分项”。

理性回归:真实社交价值的重建路径

与其沉迷于批量刷赞的“数据幻觉”,不如回归社交本质——用真实互动构建影响力。对于普通用户,通过内容输出(如朋友圈动态、空间分享)吸引同好,用真诚沟通建立关系,获得的每一份点赞都承载着情感价值;对于商业账号,优质的产品、服务与用户运营,才是提升影响力的核心。正如某社交行业分析师所言:“社交平台的算法永远在进化,但唯一不变的是,真实的人际连接永远无法被数据造假替代。”

批量刷QQ小号名片赞,看似是“捷径”,实则是“歧路”。在技术、规则与社交价值的层层筛选下,这条路的可行性早已趋近于零。与其在虚假数据中消耗精力,不如深耕真实社交——毕竟,社交的本质从来不是“赞数多少”,而是“有多少人愿意为你停留”。