抖音作为日活超6亿的短视频巨头,其流量池效应催生了无数创作者与商家的逐梦之地,但与此同时,“关注点赞刷单”这一灰色产业也如影随形——标榜“快速涨粉”“爆款打造”的服务背后,究竟藏着怎样的真相?当“10万点赞仅需500元”“1万关注24小时到账”的广告在社交平台泛滥,当直播间里虚高的互动数据与实际成交量严重背离,我们不得不正视:这场看似“低成本高回报”的流量游戏,实则是精心设计的陷阱,不仅摧毁着平台生态的公平性,更让参与者深陷风险泥潭。

一、刷单产业链的“精密运作”:从“人工点击”到“技术造假”

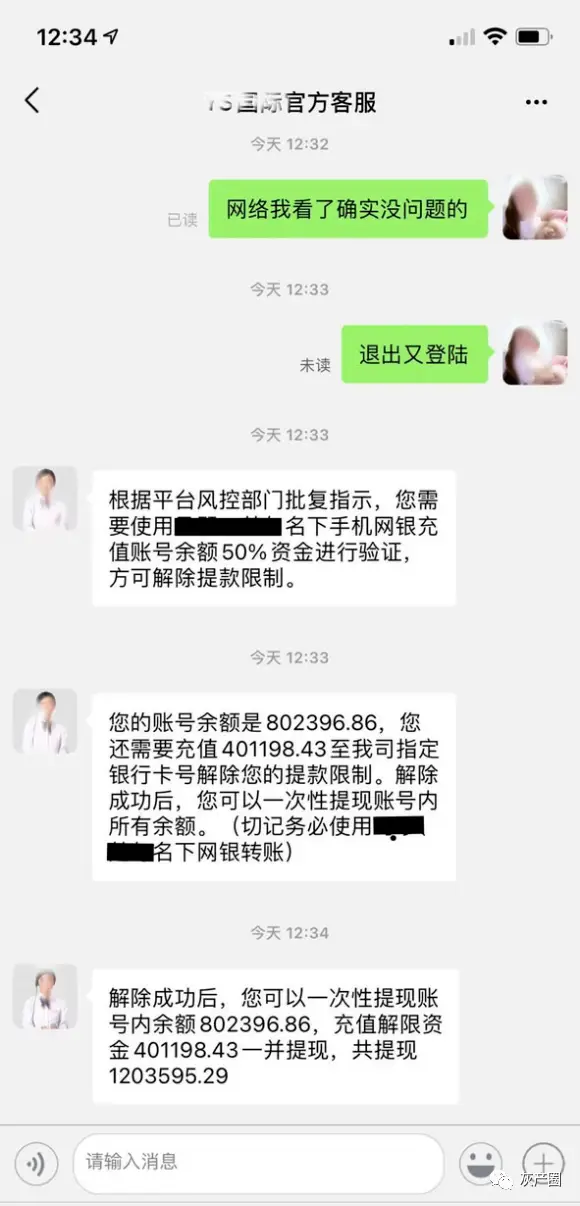

“抖音关注点赞刷单”早已不是个人行为的小打小闹,而形成了分工明确的黑色产业链。上游是提供“刷单资源”的平台与中介,他们通过群控软件操控大量虚拟账号,或招募“刷手”组成任务群;中游是“数据包装服务商”,针对不同需求定制化刷量——新账号需要基础关注和点赞来触发平台推荐算法,商家需要直播间高互动数据营造“爆款假象”,素人博主则通过刷量吸引MCN机构注意。下游甚至衍生出“刷单培训教程”,教人如何规避平台检测,形成“技术-资源-服务”的完整闭环。

这些刷单手段早已超越“人工点赞”的原始模式。技术层面,通过AI模拟真人行为轨迹,如随机滑动视频、停留时长波动、互动间隔不规则,让数据更贴近真实用户;资源层面,黑产团伙通过“养号”积累“优质账号”——用不同IP注册,日常浏览、评论、关注,将账号包装成“活跃用户”,再批量用于刷单,极大增加了平台检测难度。更隐蔽的是“交叉刷单”,即账号之间互相点赞关注,形成“虚假社交关系网”,让算法误判为真实用户互动。

二、流量焦虑下的“饮鸩止渴”:谁在为刷单买单?

刷单泛滥的背后,是创作者与商家的“流量焦虑”。在抖音“强者愈强”的算法机制下,初始流量往往决定内容能否进入推荐池——一条视频发布后,若前期的点赞、关注、评论数据不佳,就可能被判定为“低质内容”,从而失去曝光机会。这种“马太效应”让许多人铤而走险:新博主刷量吸引粉丝,以为有了“基础盘”就能靠内容留住用户;商家刷单提升店铺权重,幻想能靠虚假流量撬动真实成交;甚至部分MCN机构,也会默许或协助旗下艺人刷数据,以维持“商业价值”。

然而,刷单带来的“虚假繁荣”终究是泡沫。某美妆商家曾花费2万元刷单,直播间点赞量突破10万,但实际成交转化不足1%,最终因用户举报被平台判定“虚假流量”,不仅商品降权,还被扣除信用分。更普遍的是,刷量账号多为“僵尸粉”,无互动、无消费能力,反而拉低了账号的“用户健康度”,导致后续自然流量断崖式下跌。正如一位资深运营所言:“刷单就像给庄稼打激素,短期内看着枝繁叶茂,实则根系腐烂,注定无法结果。”

三、平台治理与法律风险:刷单的“达摩克利斯之剑”

面对刷单乱象,抖音平台从未手软。近年来,抖音持续升级风控系统,通过AI算法识别异常数据——例如同一IP短时间内大量关注不同账号、视频互动量与粉丝量严重不匹配、用户行为轨迹高度重合等。一旦判定为刷单,轻则删除虚假数据、限流30天,重则永久封禁账号。2023年,抖音就曾公开通报多起刷单案例,某MCN机构因组织旗下500多个账号刷量,被平台清空所有数据并纳入创作者黑名单。

法律层面,刷单更涉嫌违法。《反不正当竞争法》明确规定,经营者不得对其商品的销售状况、用户评价作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。《网络安全法》也禁止通过非法方式获取流量数据。2022年,某刷单平台因组织“抖音刷量”被警方查处,涉案金额超千万元,主犯因“非法经营罪”获刑。这些案例警示我们:刷单不是“灰色操作”,而是触碰法律红线的违法行为,参与者不仅要面临平台处罚,更可能承担刑事责任。

四、破局之道:回归内容本质,拥抱真实流量

刷单的真相,本质上是流量焦虑与投机心理的产物,但短视频平台的终极逻辑,永远是“内容为王”。抖音算法的核心目标,是推荐能引发用户真实互动的内容——无论是娱乐、知识还是电商,只有真正满足用户需求,才能获得持续的自然流量。与其将金钱投入无意义的刷单,不如深耕内容质量:研究目标用户画像,优化视频开头3秒的吸引力,通过剧情反转、实用干货、情感共鸣等提升完播率;积极与粉丝互动,通过评论回复、直播连麦建立信任,将“泛流量”转化为“忠实粉丝”。

对于商家而言,与其刷虚假数据,不如聚焦产品本身与用户体验。通过短视频展示产品使用场景,用真实用户反馈建立口碑,结合DOU+投放精准触达潜在客户,才是可持续的运营之道。正如抖音官方反复强调的:“虚假流量或许能带来短暂的曝光,但只有真实价值才能沉淀长久的用户。”

刷单的真相,从来不是“捷径”,而是陷阱;不是“投资”,而是赌博。当数据泡沫破灭,留下的只有账号的废墟与信用的崩塌。在短视频行业日益规范的今天,唯有摒弃投机心理,回归内容创作的初心,用真实价值打动用户,才能在这片流量海洋中行稳致远。毕竟,真正能穿越周期的,从来不是虚假的点赞数字,而是那些能触动人心的内容与故事。