抖音刷评论刷赞能赚钱吗?这是许多刚接触抖音生态的新手,甚至是一些试图走捷径的运营者反复追问的问题。在流量至上的短视频赛道,点赞和评论作为互动数据的核心指标,似乎直接关联着账号的生死存亡。于是,围绕“刷评论刷赞”逐渐滋生出一条灰色产业链,声称能“快速涨粉”“提升权重”“轻松变现”。但剥开层层包装,所谓的“刷赞赚钱”究竟是机遇还是陷阱?从行业本质和平台规则来看,抖音刷评论刷赞不仅无法成为可持续的赚钱路径,反而可能让运营者陷入“虚假繁荣”的恶性循环,最终得不偿失。

首先要明确,抖音刷评论刷赞指的是通过第三方平台或技术手段,人为制造虚假的点赞、评论、转发等互动数据,而非基于内容自然获得的用户反馈。这类操作通常有两种模式:一种是“服务型”,即用户付费购买刷赞服务,提升单条视频或整个账号的互动数据;另一种是“代理型”,即个人或团队加入刷赞平台,通过发展下线或完成任务赚取佣金。无论是哪种模式,其核心逻辑都建立在“数据造假”的基础上,而这与抖音平台的内容推荐机制和商业价值追求存在根本性矛盾。

抖音的算法推荐系统以“完播率、互动率、关注转化率、粉丝活跃度”等多维度数据为核心指标,其本质是通过用户真实行为判断内容质量,从而将优质内容推送给更多潜在用户。刷赞刷评虽然能在短期内提升互动数据,但这些数据往往是“僵尸数据”——来自虚假账号或机器人的点赞评论,缺乏真实的完播行为和用户停留时长。当算法检测到一条视频的点赞量高但完播率极低、评论内容空洞重复时,会判定数据异常,不仅不会推荐,反而可能限流。这就好比给一座空置的房子挂满“已售出”的牌子,路过的人进去一看空无一人,只会觉得虚假,房产中介的信誉也会一落千丈。因此,依赖刷赞刷评获得的“高互动”,本质是自欺欺人的数字泡沫,无法转化为真实的流量沉淀和商业价值。

那么,为什么还有人坚信“刷评论刷赞能赚钱”?这背后是对抖音变现逻辑的误解。部分运营者看到某些账号“数据漂亮”后接广告、带货赚钱,便误以为是刷赞带来的“权重提升”,从而带动了变现。事实上,抖音的商业变现从来不是“数据越好越赚钱”,而是“用户越精准、内容越垂直、信任度越高越赚钱”。广告主投放广告时,不仅看点赞评论数,更看粉丝画像是否匹配、内容调性是否契合、评论区用户反馈是否真实;用户购物时,会因为信任博主的推荐而下单,却不会因为一条“刷出来的高赞视频”冲动消费。试想,如果一个美妆博主的视频全是“好用”“绝了”等千篇一律的刷评,而真实用户在评论区询问成分是否安全时却无人回应,这样的账号如何能获得广告主的青睐?又如何能让消费者产生信任?刷赞刷评或许能伪造出“热门”的表象,却永远伪造不出“真实”的商业信任,而后者才是赚钱的根本。

更值得警惕的是,刷评论刷赞背后潜藏的风险远超收益。从平台规则来看,抖音对数据造假行为持“零容忍”态度。2023年抖音官方就曾公布,通过AI识别技术累计处理虚假互动账号超500万个,包括刷赞、刷评论、刷粉丝等行为,违规账号将面临限流、封号甚至永久封禁的处罚。对于依赖抖音生存的运营者而言,账号被封意味着前期所有投入——无论是时间、精力还是金钱——都付诸东流。从法律层面看,如果刷赞行为涉及商业欺诈(如商家通过刷虚假评论误导消费者),还可能面临消费者维权和市场监管部门的处罚。2022年就有某食品品牌因在抖音刷单刷评被罚款20万元的案例,足以证明这种操作不仅违规,更违法。

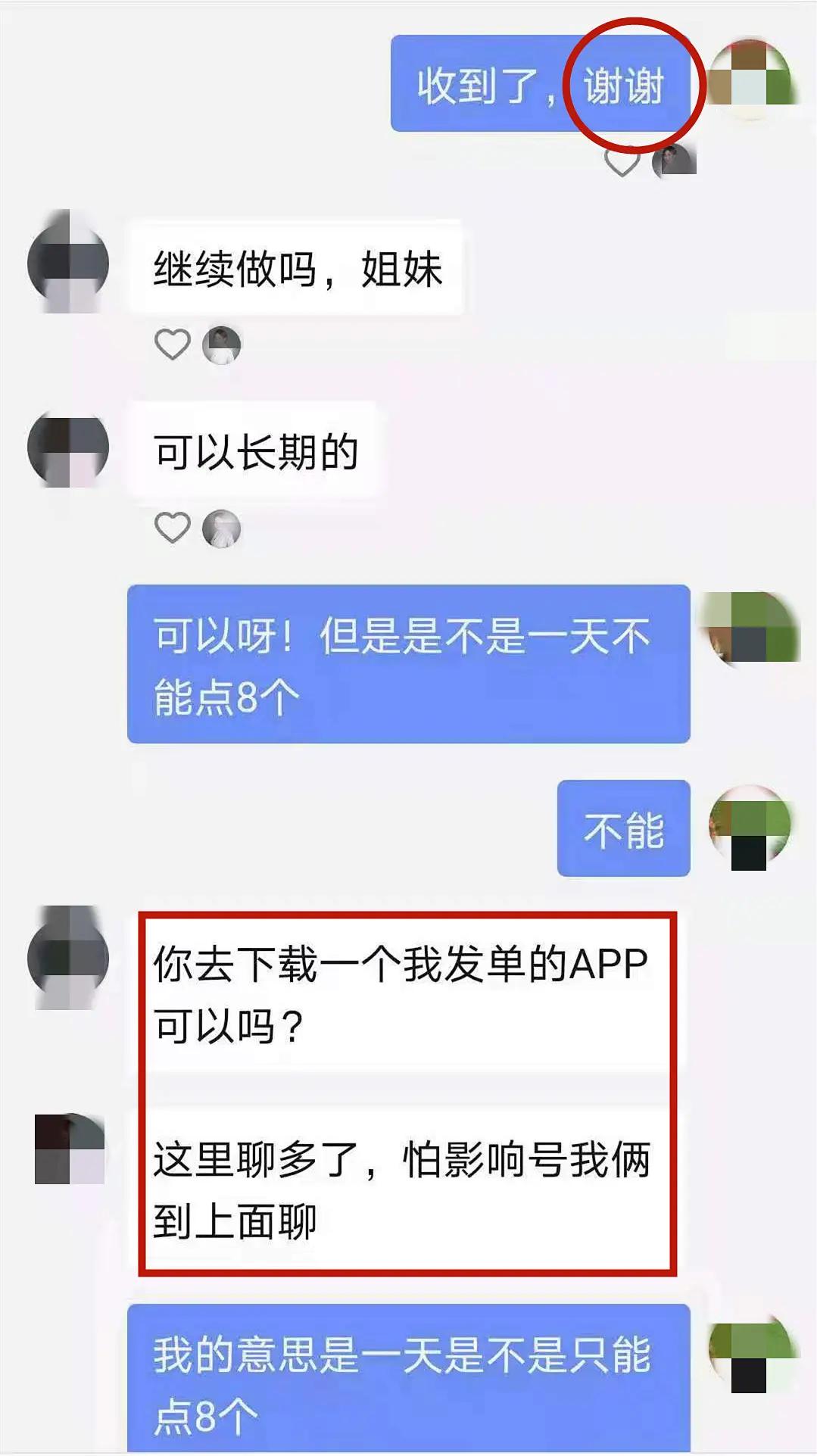

至于“代理刷赞赚钱”的模式,看似是“躺赚”的商机,实则充满了收割与被收割的陷阱。许多刷赞平台以“低门槛、高回报”为诱饵,吸引用户成为代理,要求先充值或发展下线才能提现。但这类平台往往没有稳定的资源和技术,随时可能卷款跑路,代理不仅赚不到钱,还会成为平台违规的“背锅侠。即便能短暂赚取佣金,这种收入也建立在损害平台生态和欺骗用户的基础上,本质上是一种不可持续的“灰色收入”,一旦被平台查处,代理同样会承担连带责任。

那么,抖音真正的“赚钱逻辑”是什么?答案其实很简单:用优质内容换真实流量,用真实流量换商业变现。无论是知识分享、剧情创作还是好物推荐,抖音上能持续赚钱的账号,无一不是深耕内容、尊重用户的结果。比如“张同学”凭借真实的乡村生活场景收获千万粉丝,广告合作接踵而至;东方甄选通过直播间的知识输出和真诚互动,让用户愿意为商品买单。这些账号的成功,靠的不是虚假数据,而是对内容质量的极致追求和对用户需求的精准把握。数据显示,抖音2023年电商GMV突破1.5万亿,其中70%以上的订单来自真实用户通过优质内容产生的自然消费——这足以证明,真实流量才是变现的硬通货,而刷赞刷评永远无法与之相比。

归根结底,“抖音刷评论刷赞能赚钱吗?”这个问题的答案,藏在平台规则、商业本质和行业规律中。它不是一条捷径,而是一条死胡同;不是机遇,而是一个陷阱。对于想要在抖音赚钱的运营者而言,与其将时间和金钱耗费在刷赞刷评的虚假繁荣上,不如沉下心来打磨内容、理解用户、建立信任。毕竟,短视频赛道的竞争,从来不是“数据的竞争”,而是“内容的竞争”,更是“人心的竞争”。唯有回归内容本质,才能在抖音的生态中走得更远、赚得更稳。