抖音短视频的点赞数,不仅是创作者衡量内容热度的直观标尺,更是平台算法推荐体系的重要输入变量。当“刷赞”成为部分人追求流量的灰色手段时,抖音对点赞数据的计算方法,早已超越了简单的数字累加,演变为一套融合用户行为分析、内容质量评估与风险控制的复杂机制。理解这一机制,既是合规运营的基础,也是洞察平台算法逻辑的窗口。

自然点赞的计算,是抖音点赞体系的基础逻辑。每一次有效的自然点赞,都需满足三个核心条件:用户真实行为触发、账号状态正常、内容符合社区规范。具体而言,用户需通过主动点击屏幕下方的点赞按钮(或通过双击屏幕),且该账号需处于非异常状态——近期无违规操作、设备环境稳定(如同一设备频繁切换账号可能触发风控)。内容方面,若视频涉及低俗、虚假信息等违规内容,其点赞数据会被实时冻结或剔除。此外,抖音还设置了“去重机制”:同一用户对同一视频的重复点击,在短时间内(通常为5-10秒)仅计为一次点赞,避免误操作导致的无效数据累加。这些规则确保了自然点赞数据的“真实性”,成为平台衡量内容受欢迎程度的核心依据。

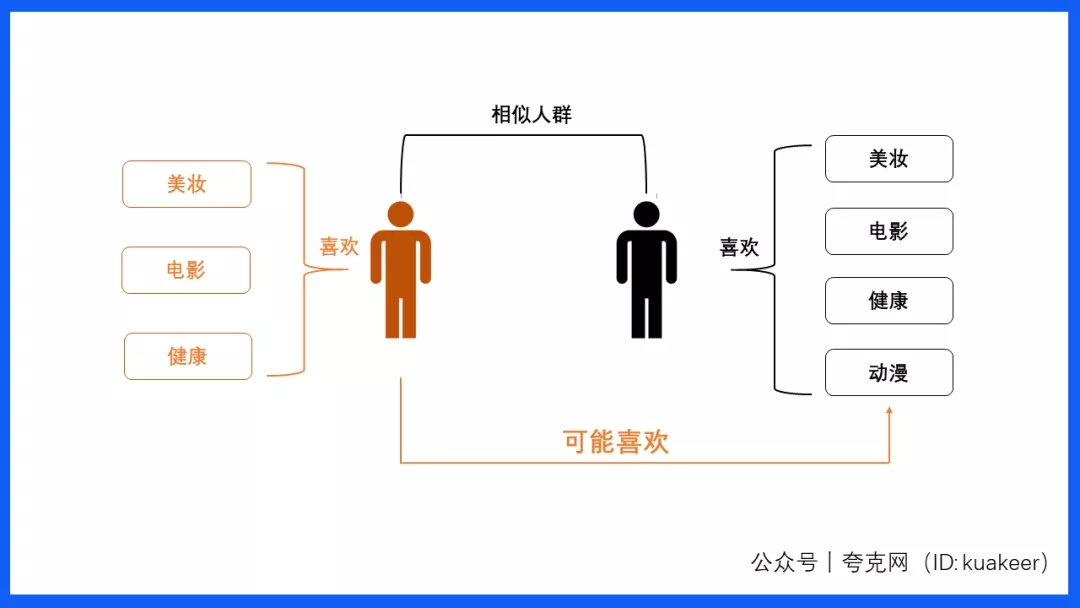

与自然点赞相对,“刷赞”作为非正常互动行为,其计算方法的核心在于“识别与过滤”。抖音的风控系统通过多维数据模型,对点赞行为进行实时监测与异常判定。首先是“行为序列分析”:正常用户的点赞行为往往具有随机性和关联性——比如点赞后可能伴随评论、转发,或在不同类型视频间切换;而刷赞行为常表现出“批量性”“高频性”,如短时间内对大量同质化视频点赞,或无内容浏览直接点赞。其次是“用户画像匹配”:系统会根据历史行为数据,为用户打上兴趣标签(如“美食爱好者”“游戏玩家”),若某账号突然对大量与兴趣标签无关的内容点赞,会被判定为异常。例如,一个常年观看宠物视频的账号,短时间内给数百条美妆视频点赞,大概率会被识别为刷赞。

在技术层面,抖音还通过“设备指纹”“IP地址”“地理位置”等维度进行交叉验证。同一设备/IP下多账号集中点赞,或异地登录账号频繁点赞,均会触发风控机制。对于被判定为刷赞的数据,抖音的处理方式并非简单删除,而是根据违规程度采取“梯度过滤”:轻度异常(如少量非自然点赞)可能仅扣除无效数据,中度异常(如使用第三方工具刷赞)会触发限流,重度异常(如组织刷赞团伙)则可能导致封号。这种“精准识别+差异化处理”的计算逻辑,既维护了数据真实性,也避免了“一刀切”对创作者的误伤。

抖音点赞计算方法的深层逻辑,本质是“以用户价值为核心”的算法体现。平台并非单纯追求点赞数量的增长,而是更关注点赞的“质量”与“有效性”。这里的“质量”,指点赞用户与内容的匹配度——一条关于“手工制作”的视频,被手工爱好者点赞的价值,远高于被完全不相关用户点赞。系统会通过用户历史互动数据(如完播率、评论内容),判断点赞行为的“相关性”,高相关性的点赞能在推荐算法中获得更高权重。而“有效性”,则强调点赞对内容传播的实际贡献:若用户点赞后产生了完播、关注等后续行为,该点赞会被赋予更高价值;反之,仅点赞无其他互动,则权重较低。这种“重质轻量”的计算逻辑,倒逼创作者从“刷赞数据造假”转向“提升内容真实吸引力”。

刷赞计算方法的存在,也折射出抖音内容生态治理的挑战。随着黑灰产技术的迭代,刷赞手段不断升级——从人工点击到机器模拟,从单账号操作到分布式网络,给风控系统持续带来压力。对此,抖音通过“动态风控模型”应对:系统会实时分析新型刷赞行为特征,更新判定规则,并结合“人工审核”对疑难案例进行复核。例如,针对“AI模拟用户行为”的刷赞技术,平台引入了“生物特征识别”,通过分析用户点击时的力度、速度等细微差异,区分机器与真人操作。这种“技术+人工”的双重防线,确保了刷赞计算方法的持续有效性。

对创作者而言,理解抖音刷赞的计算方法,核心在于“顺应而非对抗”。与其将精力投入数据造假,不如聚焦平台鼓励的“真实互动”:优化视频开头3秒提升完播率,在内容中设置互动话题引导评论,通过垂直领域内容吸引精准用户。这些行为不仅能提升自然点赞的质量与数量,更能在算法推荐中获得正向反馈——因为抖音的点赞计算逻辑,本质是对“优质内容”的筛选机制。当创作者的内容能持续引发用户真实共鸣,其点赞数据自然会经得起算法的检验,成为流量增长的“通行证”。

抖音刷赞的计算方法,最终指向的是平台对“真实价值”的坚守——每一组点赞数据背后,都是用户对内容的真实反馈,而非数字游戏。对于创作者而言,与其钻研“刷赞的计算逻辑”,不如深耕内容本身,因为唯有经得起算法检验的真实互动,才能在抖音的流量生态中行稳致远。