抖音刷赞软件在提升账号互动率方面效果如何?这是许多内容创作者在流量焦虑下反复追问的问题。在短视频竞争白热化的当下,互动率作为衡量账号权重与内容价值的核心指标,直接决定了内容的分发广度与商业变现潜力。然而,当“刷赞”成为部分创作者追求短期数据的捷径,其背后真实的互动率提升效果,实则是一把双刃剑——既能带来表面的数据繁荣,也可能埋下账号崩塌的隐患。

抖音互动率的本质,是用户与内容的真实连接,它不仅包括点赞、评论、转发等显性行为,更涵盖完播率、粉丝粘性、互动深度等隐性维度。平台算法通过综合评估这些数据,判断内容是否值得推荐给更多用户。在这一逻辑下,“抖音刷赞软件”应运而生,其核心是通过技术手段模拟用户行为,为视频批量增加点赞量,试图在短期内提升互动数据,从而触发算法的流量推荐机制。从表面看,这种“数据包装”似乎能快速拉高账号的互动率,让内容获得更多曝光机会,但深入分析便会发现,其效果存在显著的局限性与风险。

短期来看,抖音刷赞软件确实能为账号带来“虚假繁荣”。当视频点赞量在短时间内从几百飙升至数千甚至上万,算法可能会将其识别为“优质内容”,从而将其推入更大的流量池。这种数据上的提升,能在一定程度上缓解创作者的“数据焦虑”,满足其对“爆款”的渴望。尤其对于新账号而言,初始数据的积累至关重要,少量刷赞可能帮助账号突破冷启动阶段,获得算法的初步青睐。然而,这种效果如同饮鸩止渴——刷来的点赞缺乏真实用户行为支撑,无法转化为评论、转发等深度互动,导致“高点赞、零评论”的尴尬现象频发。平台算法并非仅看点赞数,而是综合评估互动质量。当发现点赞量与评论量、转发量严重不匹配时,算法会判定数据异常,不仅可能停止推荐,甚至会对账号进行限流处理,反而得不偿失。

长期而言,刷赞软件对账号互动率的提升效果几乎可以忽略不计,反而会损害账号的生态健康。抖音平台的算法机制日益成熟,已能通过用户行为轨迹、设备指纹、IP地址等多维度数据精准识别异常点赞行为。例如,真实用户的点赞通常伴随完播、停留或评论行为,而刷赞软件生成的点赞多为“秒赞”(点击后立即跳转)、无停留点击,且点赞用户画像往往与内容目标群体不符(如美妆视频的点赞来自大量男性账号)。这种“机械式”的点赞行为,不仅无法提升账号的真实互动率,还会让平台对账号内容质量产生误判,导致后续推荐的精准度下降。更严重的是,一旦被平台判定为“刷量账号”,创作者可能面临降权、封号等处罚,多年积累的粉丝与数据付诸东流,这种“毁灭性打击”是任何短期数据提升都无法弥补的。

更深层次的问题在于,刷赞软件会扭曲创作者的内容创作逻辑。当创作者将精力放在“如何刷更多赞”而非“如何产出更好内容”上,账号的发展便偏离了正轨。抖音的本质是内容平台,用户关注账号的核心是认可其内容价值。真实互动率的提升,源于内容引发用户共鸣、激发讨论欲望——或是有趣的剧情、或是实用的干货、或是深刻的情感共鸣。而依赖刷赞软件的创作者,会陷入“数据依赖症”:为了维持虚假的高互动率,不得不持续购买刷赞服务,最终形成“刷赞-数据异常-限流-再刷赞”的恶性循环。这种模式下,账号不仅无法沉淀真实粉丝,更会在用户逐渐失去信任后走向衰亡。

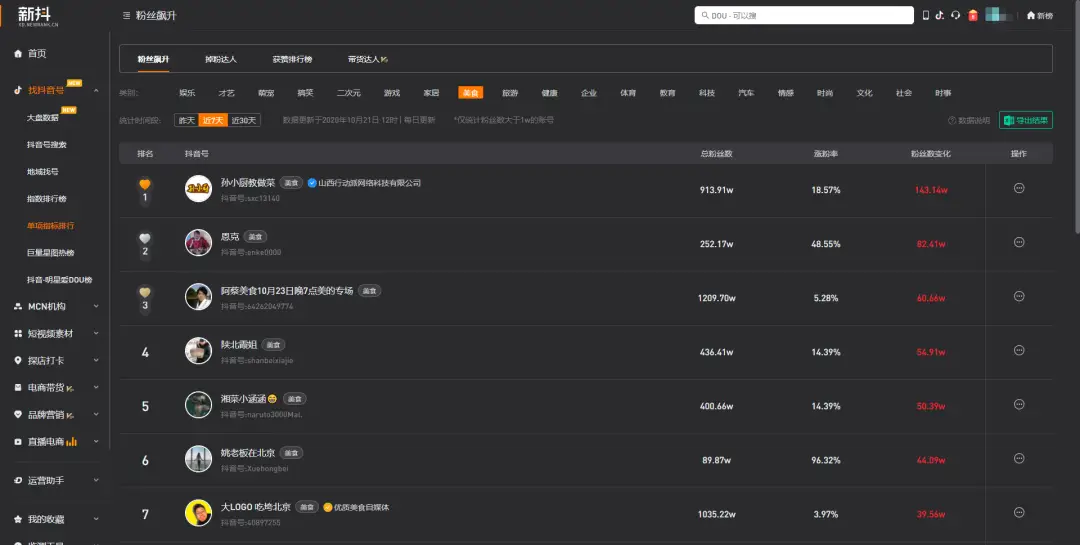

从行业趋势看,抖音对刷量行为的打击力度持续加大。2023年以来,平台多次更新算法规则,上线“清朗行动”专项治理,重点整治虚假流量、数据造假等行为。众多使用刷赞软件的账号被限流或封禁,部分MCN机构因组织刷量被处以高额罚款。这表明,刷赞软件的生存空间正在被急剧压缩,其“提升互动率”的效果已越来越难以实现。与此同时,用户对虚假数据的敏感度也在提升,当发现视频点赞量与实际内容质量不符时,往往会选择取关或举报,进一步加剧账号的信任危机。

那么,对于真正希望提升抖音账号互动率的创作者而言,正确的路径在哪里?答案其实很简单:回归内容本质,深耕用户价值。优质内容是提升互动率的基石,无论是通过创新选题、优化视频节奏,还是强化与用户的情感连接,都能激发用户的真实互动欲望。此外,合理利用平台工具,如DOU+精准投放、评论区互动引导、粉丝群运营等,也能有效提升账号的自然互动率。例如,在视频结尾设置互动问题、引导用户分享观点,不仅能增加评论量,还能提升完播率与粉丝粘性,这些真实的互动数据才是平台算法青睐的“硬通货”。

抖音刷赞软件在提升账号互动率方面的效果,本质上是一种“数据幻觉”。它能带来短暂的虚假繁荣,却无法掩盖内容的空洞与用户的流失。在短视频行业的下半场,竞争的核心已从“流量争夺”转向“用户留存”,从“数据包装”转向“价值沉淀”。创作者唯有摒弃投机心理,以优质内容为锚点,以真实互动为桥梁,才能在抖音的生态中走得更远、更稳。毕竟,账号的生命力,从来不是靠刷出来的点赞堆砌,而是靠用户每一次真实的点击、评论与转发浇灌而成的。