抖音平台刷1万赞行为是否会导致封号,这个问题背后隐藏着对平台规则、算法逻辑与用户行为的深度博弈。事实上,答案并非简单的“是”或“否”,而是取决于“如何刷”“何时刷”“为谁刷”等一系列行为逻辑——在抖音的风控体系里,数字本身从来不是唯一标尺,异常模式才是真正的“红线”。

抖音的流量分发机制本质是“数据真实性”的筛选器。平台的核心目标是让优质内容触达更多用户,而点赞作为互动数据的重要维度,其真实性直接影响推荐效率。当一个账号的点赞量在短时间内出现“非自然增长”,比如新注册账号无任何内容铺垫却突然获得1万赞,或粉丝量仅几百的账号单条视频点赞数远超其正常互动水平,风控系统会立即标记为“异常数据”。这种异常可能源于机器批量操作、人工刷量群组或第三方黑产工具,而抖音的算法模型早已通过学习海量用户行为,建立起了一套识别“虚假互动”的基准线——例如点赞时间是否过于集中(如5分钟内突然激增)、来源IP是否高度重合、账号行为轨迹是否符合真实用户习惯(如是否有正常浏览、评论、转发等复合互动)。因此,1万赞本身不是问题,问题在于这1万赞是否“穿帮”了。

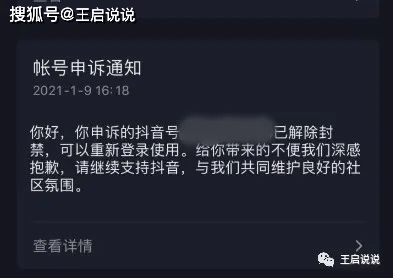

从行为场景看,“1万赞”的风险等级取决于账号的“健康度”与“操作痕迹”。对于拥有百万粉丝的头部账号,即使单条视频点赞突破1万,只要互动数据与粉丝基数、内容质量匹配,平台大概率会视为自然增长;但对于新账号、低权重账号,1万赞则可能触发“高危警报”。例如,一个刚注册3天、发布5条视频(总播放量不足1000)的账号,某条视频突然获得1万赞,这种“数据断层”会直接被判定为刷量行为,轻则限流(视频仅粉丝可见)、重则封禁账号。此外,操作频率也是关键:若通过“刷量平台”一次性购买1万赞,而非通过自然互动逐步积累,风控系统会捕捉到“点赞-无其他互动-无后续传播”的单点异常模式,这种“孤立数据”比渐进式刷量更易被识别。值得注意的是,抖音的风控并非“一刀切”,而是会结合账号历史行为综合判断——若账号长期保持优质内容输出与真实互动,偶尔出现数据波动,平台可能给予“观察期”;反之,若账号本身存在多次违规记录,1万赞可能成为“压垮骆驼的最后一根稻草”。

用户对“刷赞”的认知误区,往往源于对平台规则的简化理解。许多人认为“只要数量不大就安全”,或“偶尔刷一次不会被发现”,但这种侥幸心理恰恰踩中了风控系统的“动态识别”逻辑。抖音的算法模型会不断更新“异常行为库”,过去可能通过“分散IP、分时段操作”规避检测,如今却能识别出“模拟真实用户行为但缺乏情感深度”的虚假互动——例如点赞后无停留、无评论、无转发,或评论内容高度模板化(如“太棒了”“学习了”)。此外,1万赞的“价值”也在被重新定义:在早期流量红利期,高点赞量可能带来初始推荐;但在内容生态成熟的当下,平台更看重“完播率”“评论率”“转发率”等复合指标,单纯堆砌点赞不仅无法提升账号权重,反而可能因“数据泡沫”导致推荐降级。更隐蔽的风险在于,第三方刷量平台往往要求用户提供抖音账号密码,这不仅违反平台协议,还可能导致账号被盗用、信息泄露,甚至被用于发布违规内容,引发二次封号。

从行业生态看,“刷赞”行为正在被抖音逐步“挤出”价值链条。随着品牌方对“虚假流量”的警惕性提升,MCN机构与广告主更倾向于选择“真实互动数据可溯源”的账号合作。例如,抖音官方推出的“星图平台”就要求创作者提供近30天的互动数据明细,若发现异常点赞,合作将直接终止。对个人用户而言,刷赞带来的“虚假繁荣”更可能反噬账号生命力:依靠刷量涨来的粉丝多为“僵尸粉”,对内容无实际贡献,反而拉低账号的粉丝活跃度,导致后续优质内容无法获得自然推荐。长期来看,抖音的算法正在向“内容质量”与“用户信任”双维度倾斜,那些依赖刷量维持热度的账号,终将在平台“去伪存真”的迭代中被边缘化。

规避风险的核心逻辑,是回归“真实互动”的本质。与其纠结“1万赞是否会封号”,不如思考“如何通过优质内容获得1万真实点赞”。例如,通过精准定位用户需求(如解决痛点、提供情绪价值)、优化视频开头3秒(提升完播率)、引导用户评论互动(如设置话题讨论),这些符合平台规则的行为,不仅能安全积累点赞,还能带动账号权重提升。对于需要快速验证内容价值的创作者,可通过“DOU+加热”等官方工具投放,平台会对投放数据的安全性进行兜底,远比第三方刷量更可靠。

归根结底,抖音平台对“刷1万赞”行为的监管,本质是对“内容生态真实性”的守护。在算法日益智能的今天,任何试图绕过规则的行为,都可能在风控系统的“火眼金睛”原形毕露。对用户而言,与其在“灰色地带”试探封号风险,不如将精力投入到内容创作与真实互动中——毕竟,能穿越流量周期、持续获得用户认可的,从来不是虚假的数字,而是那些真正触动人心的内容。