抖音机器刷赞真的有用吗?这个问题几乎是每个内容创作者在流量焦虑下都会闪过的念头。打开抖音,总能看到某些视频点赞数冲上十万、百万,评论区却冷冷清清,这种“数据泡沫”背后,机器刷赞的身影若隐若现。但这种看似能快速提升账号“面子”的操作,实则是对账号“里子”的慢性毒药,所谓的“有用”,不过是建立在虚假繁荣上的幻觉。

机器刷赞:短期数据游戏的诱惑

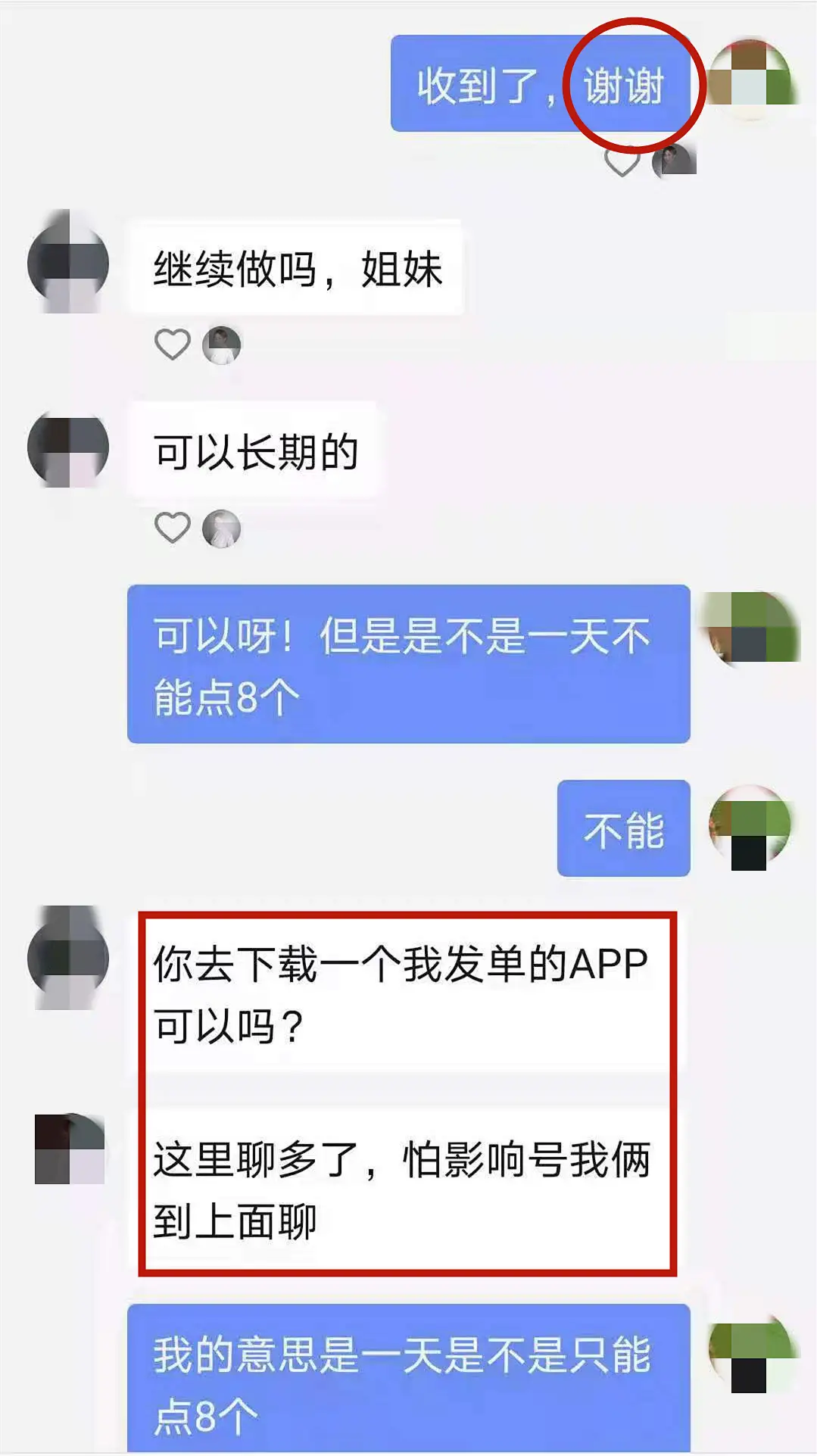

机器刷赞的核心逻辑,是通过技术手段模拟真实用户行为,在短时间内为视频批量增加点赞量。商家或创作者之所以趋之若鹜,本质是对抖音流量分发机制的误读。抖音的推荐算法确实会根据初始数据(点赞、完播率、评论等)判断内容质量,数据越好,推荐量越高。于是,有人试图通过“刷赞”伪造“优质内容”的信号,让算法误判,从而获得更多曝光。市面上甚至有“刷赞套餐”明码标价:1000赞50元,10万赞3000元,承诺24小时内到账,且“真实IP、不降权”。这种低成本的“流量捷径”,对急于求成的创作者极具吸引力,尤其是新账号起步期,或商家推广新品时,总想着“先刷一波数据,让视频看起来更受欢迎,自然流量就来了”。

算法火眼金睛:虚假数据的“照妖镜”

然而,抖音平台的算法远比想象中更智能。机器刷赞看似“模拟真实”,却无法复制真实用户行为的复杂性和逻辑性。算法会从多个维度交叉验证数据真实性:比如点赞用户的画像——是否为真实注册账号、有无历史互动行为、粉丝量与活跃度是否匹配;点赞行为的模式——是否集中在同一时间段、同一设备、同一地理位置,且无完播、评论等关联行为;视频的整体互动率——点赞量与评论、转发、收藏量的比例是否合理。真实爆款视频的点赞往往是“滚雪球式”增长,伴随完播率、评论量的同步提升;而刷赞视频则可能呈现“点赞量畸高,其他互动惨淡”的割裂感,算法很容易将其识别为“异常流量”。一旦被判定为刷赞,轻则限流(视频推荐量骤降),重则降权(账号整体流量下滑),甚至封禁,投入的金钱和时间瞬间打水漂。

用户信任崩塌:比限流更致命的“隐性伤害”

比算法打击更严重的,是对用户信任的摧毁。抖音是内容平台,用户关注的核心是“内容是否值得看”。当视频点赞数10万+,评论区却只有“刷赞了吧”“这数据太假了”的质疑时,创作者不仅没收获口碑,反而沦为笑柄。用户对账号的信任一旦崩塌,再优质的内容也难以挽回。更重要的是,抖音的商业化逻辑建立在“真实用户价值”之上。广告主投放广告时,不仅看点赞量,更看粉丝画像、互动质量、转化率——这些数据机器刷赞根本无法伪造。一个靠刷赞维持“高权重”的账号,即便接了广告,也无法带来真实转化,最终会被品牌方抛弃,陷入“刷赞-接单-效果差-被弃-再刷赞”的恶性循环。

自然流量与虚假流量的“马太效应”

有人会说:“我刷赞只是想‘启动’一下,等自然流量跟上就停止。”但现实是,虚假流量会挤压自然流量的生存空间。抖音的推荐池是有限的,优质内容需要真实的互动数据(如完播率、评论时长)来证明“值得被更多人看到”。刷赞带来的虚假点赞,不仅无法提升这些核心指标,反而会拉低账号的整体互动率——比如一个视频有10万赞,但完播率只有5%,算法会判定“内容吸引力不足”,从而减少推荐。相反,那些不依赖刷赞、专注打磨内容的创作者,虽然起步慢,但每一步数据都真实可信,算法会持续给予流量倾斜,形成“越优质,越推荐;越推荐,越优质”的正向循环。这种“马太效应”下,刷赞者看似占了便宜,实则错失了内容沉淀和粉丝积累的黄金期。

行业趋势:从“流量崇拜”到“价值回归”

近年来,抖音对虚假流量的打击力度持续升级。2023年,抖音官方就曾通报多起“刷赞刷粉”案例,封禁账号超10万个,并上线“数据异常检测系统”,实时监控异常互动行为。与此同时,平台也在调整流量分发逻辑,从单纯追求“点赞量”转向“综合互动质量”——完播率、用户停留时长、评论深度等指标权重不断提升。这意味着,创作者的竞争焦点必须从“数据造假”转向“内容创新”。事实上,那些真正在抖音上站稳脚跟的头部账号,无一不是靠优质内容积累真实粉丝:有的深耕垂直领域,输出专业知识;有的聚焦生活场景,引发情感共鸣;有的玩转创意形式,打造差异化记忆点。他们或许也曾经历过流量低谷,但从未依赖过机器刷赞,因为真正的“有用”,是用户愿意为内容停留、点赞、评论、转发,是账号能持续输出价值,是商业合作能带来实际转化。

回归本质:内容才是抖音的“硬通货”

归根结底,抖音机器刷赞真的有用吗?答案是否定的。它就像给一辆破车贴上“超跑”的标志,或许能骗过路人的眼睛,却骗不过试驾时的性能,更骗不过交警的检查。在内容为王的时代,创作者真正需要做的,是放弃“走捷径”的投机心理,回归内容创作的本质:研究用户需求,打磨脚本镜头,优化呈现形式,让每一帧画面、每一段文字都能触达人心。抖音的算法或许会“看错”一时,但用户的眼睛永远是雪亮的——只有真实、有价值的内容,才能穿越流量泡沫,获得持久的生命力。与其把钱花在机器刷赞上,不如花在内容升级、用户调研、数据分析上,这才是让账号“有用”且“耐用”的唯一正道。