抖音用户刷10个赞的行为是否会引起账号限流?这个问题在创作者社群中反复出现,答案并非简单的“是”或“否”,而是需要深入理解平台风控逻辑与用户行为边界的复杂产物。事实上,抖音的限流机制从来不是针对单一数字的“一刀切”,而是对“异常行为模式”的系统性识别。10个赞本身只是一个中性数字,其是否触发限流,关键在于这10个赞的获取方式、发生场景以及账号的整体生态健康度。

平台风控的核心:识别“非自然行为”而非“数量阈值”

抖音的内容推荐算法建立在“用户行为真实性”的基础上,任何试图通过人工干预扭曲真实互动数据的行为,都可能触发风控系统。但风控系统并非机械地计算“点赞数”,而是通过多维数据模型判断互动的“自然性”。例如,一个新账号发布首条视频后,10分钟内突然获得10个来自无任何历史互动、设备指纹异常、地理位置集中的点赞,这种“无源头的爆发式点赞”会被判定为“刷赞行为”,进而触发限流;反之,一个老账号经过自然积累,粉丝逐步活跃,某条视频在数小时内获得10个来自不同用户、伴随评论或完播行为的点赞,则完全属于正常互动,不会引发任何风险。

这里的核心差异在于“行为链路”是否完整。真实的用户点赞往往伴随着内容消费的全流程:从刷到视频、停留观看、产生兴趣到点击点赞,甚至可能触发评论、转发等二次互动。而刷赞行为通常是“孤立的点赞指令”,缺乏完整的用户行为轨迹,这种“断点式数据”会被风控系统标记为异常。因此,10个赞是否违规,不取决于数字本身,而取决于这10个赞是否嵌入在“自然行为链”中。

刷10个赞的风险来源:工具、频率与账号关联度

用户刷赞的行为动机往往是“启动冷流量”——认为初始点赞能提升算法推荐权重。但这种认知忽略了平台对“刷赞工具”和“刷赞场景”的严格打击。大多数第三方刷赞工具通过模拟机器人程序批量操作,其技术特征(如固定点赞时间间隔、设备ID重复、无用户画像差异等)会被风控系统精准识别。即使只刷10个赞,若使用的工具存在技术漏洞,或该工具已被平台纳入黑名单,账号仍可能被标记为“异常”。

此外,刷赞的“频率”和“账号关联度”也是关键风险点。如果一个账号在短时间内多次进行小额刷赞(如每天刷10个赞,连续一周),这种“高频次低剂量”的异常行为模式,同样可能触发风控系统的“累计异常阈值”。平台对异常行为的判定并非“一次即死”,而是基于账号的历史行为轨迹进行综合评估。一个原本内容优质、互动自然的账号,偶尔因误操作刷10个赞,可能通过后续优质内容修复;而一个长期依赖虚假互动的账号,即使每次只刷10个赞,也会在风控系统中积累风险值,最终导致限流。

用户认知误区:少量刷赞=“绝对安全”

许多用户存在“少量刷赞无害”的误区,认为10个赞这种“小数目”不会被平台察觉。这种认知的根源在于对风控系统逻辑的简化理解。事实上,抖音的风控系统早已从“数量检测”升级为“行为模式识别”。它不会因为你只刷了10个赞就“网开一面”,而是会分析这10个赞的“来源合理性”。例如,若你的账号粉丝数为0,却突然获得10个点赞,且这10个点赞用户的关注列表、设备信息存在高度重合,系统会直接判定为“刷赞”,限流可能随之而来。

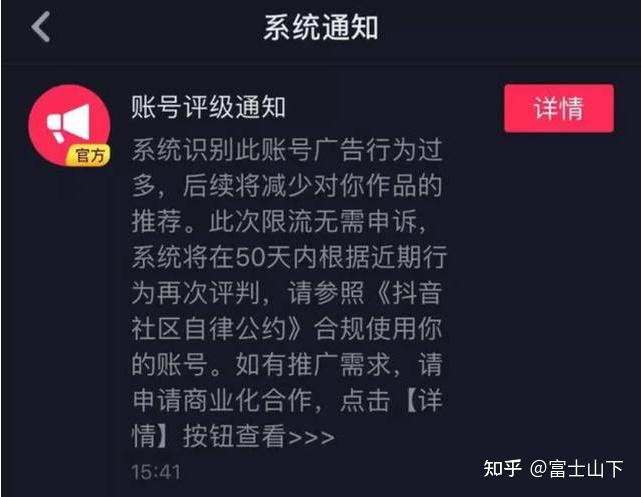

更值得警惕的是,刷赞行为可能引发“连锁反应”。一旦账号被标记为“异常”,不仅当前内容的推荐量会下降,后续发布的内容也可能被系统“降权处理”。因为风控系统会认为该账号存在“刻意操纵数据”的倾向,从而对其所有内容进行更严格的审核。这种“隐性限流”往往比直接的内容屏蔽更隐蔽,也更难修复。

替代路径:用“真实互动”替代“虚假数据”

与其纠结于“刷10个赞是否限流”,不如回归内容创作的本质:通过优质内容激发自然用户互动。抖音的推荐机制本质上是“正向循环”——真实互动数据越高,算法推荐量越大;推荐量越大,真实互动的可能性也越高。与其冒险刷赞,不如通过以下方式构建健康的账号生态:

一是优化内容“完播率”和“互动引导”。在视频中设置悬念、痛点或互动话题,鼓励用户点赞、评论。例如,结尾处提问“你遇到过这种情况吗?”或“你觉得这个观点对吗?”,能有效提升互动率。二是利用“自然流量池”测试内容。新账号可通过参与热门话题、使用精准标签,让内容在小范围自然流量中积累初始互动,避免“0互动”的尴尬。三是维护粉丝活跃度。通过直播、评论区互动、粉丝专属福利等方式,培养忠实粉丝群体,他们的自然点赞才是账号长期发展的基石。

归根结底,抖音用户刷10个赞的行为是否限流,取决于平台对“行为真实性”的判断,而非数字本身。在内容生态日益规范的今天,任何试图走捷径的行为,都可能被风控系统识别并反噬。创作者真正需要做的,不是纠结于“10个赞”的数字游戏,而是沉下心打磨内容,用真实的价值吸引用户——这才是规避限流、实现长效增长的唯一正道。