在抖音的流量逻辑里,点赞数是内容破圈的“第一通行证”,而“24小时在线刷赞服务”作为灰色产业链的隐秘分支,正以“全天候响应”的姿态渗透着创作者的运营生态。这种服务承诺“秒级起量、持续加热”,看似解决了新手冷启动的燃眉之急,实则暗藏流量泡沫与规则风险的博弈。深入拆解其运作逻辑、价值边界与行业影响,才能看清这一现象背后的短视频生态困境。

24小时在线刷赞服务:技术驱动下的“流量速食主义”

所谓抖音的24小时在线刷赞服务,本质是通过人工点击或模拟器脚本,在全天不同时段为视频批量注入点赞量,制造“持续增长”的热假象。其核心卖点在于“时间覆盖”——传统人工刷赞受限于时区和作息,而24小时服务通过分布式IP池与自动化脚本,实现“人停赞不停”。例如,服务商宣称“3000赞分24小时投放,每小时125赞”,这种“匀速增长”模式更接近自然流量曲线,试图规避抖音算法对“瞬时暴涨”的异常检测。

技术层面,这类服务已从早期“小号矩阵”进化为“AI模拟+真人众包”混合模式。AI脚本通过模拟真人用户行为轨迹(如随机滑动、停留3-5秒后点赞),降低机器识别概率;真人众包则利用海外低成本劳动力(如东南亚、南亚点击农场)完成“真实设备操作”,进一步混淆数据来源。服务对象也从素人扩展到MCN机构、商家探店账号,甚至部分腰部创作者,形成“需求-供给”的灰色闭环。

价值幻觉:短期流量焦虑的“止痛药”

创作者对24小时在线刷赞服务的追逐,本质是抖音“流量马太效应”下的生存策略。对于新账号而言,冷启动阶段的“0赞”会导致算法推荐降权,而少量初始点赞能触发“数据反馈-流量倾斜”的正向循环。某美妆博主透露,其第一条视频通过“24小时刷200赞”突破500播放阈值,随后自然流量提升至10万+,这种“借力打力”的逻辑让服务成为“流量焦虑”的解药。

商家账号的需求更为迫切。抖音本地生活运营中,“点赞量>100”是商家视频参与“团购活动”的隐性门槛,部分服务商甚至推出“点赞+团购核销”套餐,帮助餐厅快速积累“爆款视频”标签,吸引线下客流。这种“数据即资源”的导向,让刷赞服务在商业领域演变为“效率工具”。

风险暗礁:算法围剿与信任崩塌的双重危机

然而,24小时在线刷赞服务的“高效”建立在规则边缘,其风险正逐步显现。抖音算法已建立“多维度数据异常检测模型”,包括点赞增长速率、用户画像一致性、设备指纹重复度等指标。若24小时内点赞量波动过大(如凌晨3点仍保持稳定增长),或点赞账号多为“僵尸号”(无主页内容、无历史互动),触发“流量清洗”机制,轻则限流降权,重则封禁账号。

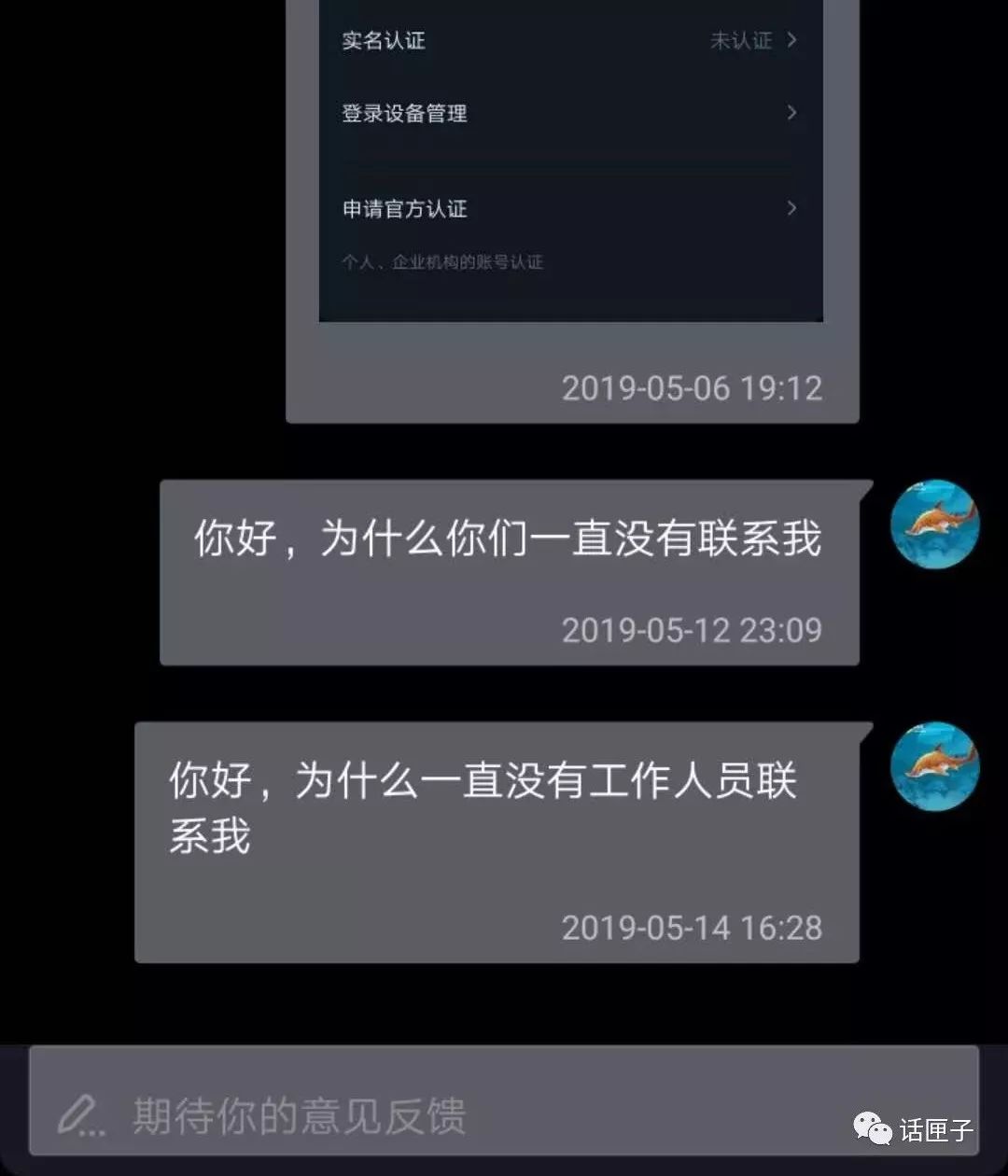

更深层的危机在于用户信任的消解。2023年某MCN机构因批量刷赞被曝光,其旗下账号“高赞视频”评论区充斥“数据造假”质疑,自然互动率断崖式下跌。短视频生态的核心是“真实连接”,虚假数据制造的“爆款幻象”终会被用户识破,创作者反而陷入“刷赞-依赖-再刷赞”的恶性循环,最终丧失内容竞争力。

行业趋势:从“流量造假”到“数据合规”的转型试探

随着抖音“清朗行动”对虚假数据的持续打击,24小时在线刷赞服务正面临生存危机。部分服务商开始转向“合规化”转型,推出“真实用户互动服务”——通过优质内容分发至精准社群,引导自然点赞。例如,某服务商宣称“通过KOC朋友圈转发实现24小时自然起量”,虽仍存“诱导互动”嫌疑,但已远离纯数据造假。

行业洗牌也在加速。中小服务商因技术能力不足难以规避算法检测,而头部服务商则通过“AI+人工”精细化运营,试图在规则边界内寻找空间。这种转型本质是短视频生态从“流量至上”到“内容为王”的必然反应——当算法更重视“完播率”“评论率”等质量指标时,单纯刷赞的边际效益将持续递减。

回归本质:流量焦虑的解药不是数据,而是内容

24小时在线刷赞服务的盛行,折射出创作者对抖音算法的过度依赖。但算法的本质是“内容筛选器”,而非“流量分发器”。真正破局的关键,在于跳出“数据焦虑”,回归内容创作本质:垂直领域的深度输出、用户痛点的精准捕捉、真实情感的传递,才是穿越流量周期的核心能力。

平台也在优化生态。抖音近期测试“原创内容保护机制”,对优质原创视频给予流量倾斜,同时降低“点赞数”在推荐权重中的占比。这意味着,创作者的精力应从“如何刷赞”转向“如何让用户主动点赞”。当内容足够打动人心,24小时的持续互动自然会真实发生——这或许才是短视频生态最健康的模样。