抖音直播的推荐量,本质上是平台算法对内容价值的量化反馈。当主播们绞尽脑汁提升直播间热度时,“机刷点赞”这一捷径常被提及——但这种用机器模拟的虚假互动,真的能为直播间带来更多推荐吗?答案可能颠覆多数人的认知:机刷点赞不仅无法提升推荐量,反而可能因破坏算法的数据逻辑,导致直播间被限流。

抖音直播的推荐机制,核心是“用户行为真实性”。算法会综合考量直播间内的完播率、互动深度(点赞、评论、分享、关注)、用户停留时长等数据,判断内容是否值得被推荐给更多用户。其中,“点赞”作为最基础的互动行为,本应是用户对内容的即时反馈——比如用户被某个产品吸引、被主播的讲解打动,才会主动点击点赞按钮。这种真实点赞背后,隐藏着用户对内容的兴趣度和认可度,是算法判断“内容价值”的重要依据。

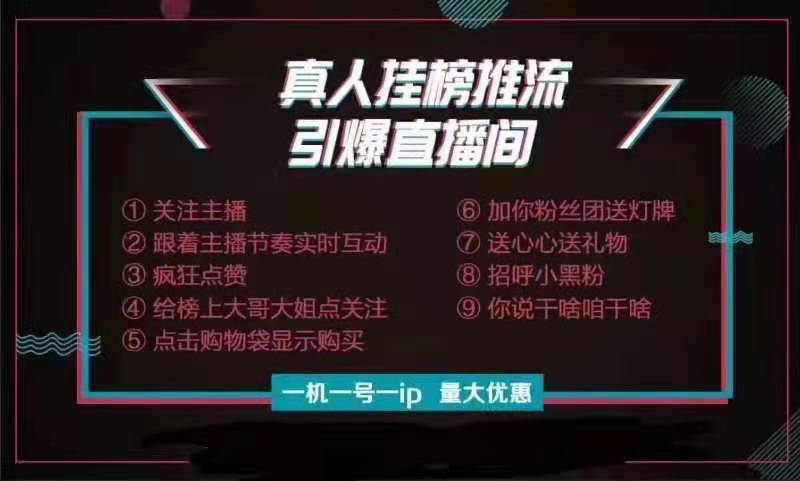

但机刷点赞彻底扭曲了这一逻辑。所谓“机刷点赞”,是通过机器程序模拟大量虚假账号,在短时间内给直播间刷出成千上万的点赞。这些点赞没有真实用户的行为支撑:点赞账号可能从未进入直播间,点赞行为发生在直播开始前或结束后,点赞用户没有其他任何互动(如评论、分享、关注),甚至同一设备会在短时间内给多个直播间点赞。这种“数据泡沫”在算法看来,是明显的异常信号。

抖音的算法系统内置了“反作弊模块”,专门监测数据的异常波动。比如正常直播间的点赞增长曲线应该是平缓的,随着直播进行逐步上升;而机刷点赞往往在短时间内暴增(比如10分钟内从0涨到10万),这种“断崖式增长”会立刻触发算法警报。此外,算法还会交叉验证点赞数据与其他互动数据的匹配度——如果点赞量是评论量的50倍,但正常直播间的点赞量通常是评论量的3-5倍,这种比例失调会被判定为“虚假互动”。一旦被识别,直播间不仅无法获得推荐,反而会被算法降权,推荐量直接“归零”。

更严重的是,机刷点赞可能触发平台的“信用处罚”。抖音对刷量行为持零容忍态度,一旦发现主播通过机刷点赞等手段造假,轻则直播间限流(24小时内无法进入推荐),重则账号被封禁。这种处罚对主播的长期运营是致命打击——好不容易积累的粉丝可能因信任崩塌而流失,后续即使回归真实运营,也难以恢复原有的推荐权重。

从用户信任的角度看,机刷点赞更是一种“饮鸩止渴”的行为。真实用户进入直播间后,会本能地通过互动数据判断内容质量。如果发现点赞量很高,但评论区冷清、主播无人提问、商品无人咨询,用户会立刻意识到“数据造假”,进而对主播失去信任。这种“信任赤字”会直接导致用户留存率下降——用户进入直播间后停留时间缩短,甚至直接退出,而算法会根据“用户停留时长”和“跳出率”进一步降低推荐量。最终,主播陷入“刷量→吸引更多用户怀疑→用户流失→推荐量下降→继续刷量”的恶性循环。

那么,有没有可能“少量刷量”作为辅助,避免被算法察觉?答案依然是否定的。抖音的算法不仅能识别大规模刷量,对“微量异常”同样敏感。比如一个新开播的直播间,初始只有100个观众,却突然出现500个点赞,这种“初始数据异常”会被算法判定为“非自然增长”,进而对直播间贴上“低质量”标签,即使后续恢复真实互动,也很难获得推荐。算法的逻辑是“宁可信其无,不可信其有”——任何可能破坏数据真实性的行为,都会被提前拦截。

真正能提升推荐量的,永远是“真实互动”。比如主播通过优质内容吸引用户停留(如详细讲解产品卖点、分享实用技巧),引导用户主动评论(如“觉得这款产品适合哪个年龄段的朋友,扣1”),鼓励用户分享直播间(如“分享到朋友圈截图截图,领取专属福利”)。这些真实互动数据会向算法传递明确信号:“这个直播间的内容有价值,用户愿意为之停留和互动”,算法进而将直播间推荐给更多兴趣用户,形成“真实互动→推荐量提升→更多用户进入→更多真实互动”的良性循环。

此外,主播还可以利用抖音的“直播推荐工具”优化运营。比如通过“直播广场”的“热门话题”选择与内容相关的话题标签,增加被自然推荐的概率;通过“福袋”“抽奖”等工具提升用户参与度,但要注意规则的真实性(如福袋发放需基于用户真实互动,而非虚假账号);定期分析直播数据后台,找出“用户停留时长短”的环节,针对性优化内容节奏。这些方法虽然需要时间和精力投入,但每一分努力都会转化为算法认可的“真实数据”,最终转化为实实在在的推荐量。

归根结底,抖音直播的推荐量是一场“数据真实性”的考试。机刷点赞看似捷径,实则是给考场埋下的“雷”——不仅无法通过考核,还会让整场考试被判“不及格”。真正能支撑直播间长期推荐的,永远是那些能让用户愿意停留、愿意互动、愿意分享的真实内容。与其在虚假数据上“自欺欺人”,不如深耕内容质量,让每一份点赞都成为算法认可的真实价值。