搜客qq名片刷赞器是什么?简单来说,它是针对QQ社交场景设计的一类自动化工具,核心功能是通过批量操作为用户QQ名片上的动态、资料页等获取点赞数,同时整合“搜客”逻辑——即从海量QQ用户中筛选目标潜在客户或社交资源,最终实现“名片曝光-数据增值-资源转化”的闭环。这类工具并非简单的“点赞机器”,而是深度结合了QQ社交生态规则、用户行为心理学与营销需求的多功能工具,其背后折射出的是当代社交商业中“信任数据化”与“效率最大化”的双重诉求。

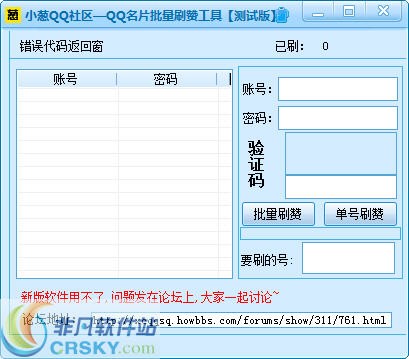

从功能本质拆解,搜客qq名片刷赞器至少包含三层核心逻辑。第一层是“点赞刷量”,即通过模拟人工点击或API接口调用,快速提升QQ名片的点赞数据。不同于早期手动点赞的低效,这类工具通常支持自定义数量、时间分布(如分散24小时完成),避免被平台识别为异常流量,甚至可针对特定好友列表或群成员进行精准点赞,强化互动的“真实性”。第二层是“搜客引流”,即通过QQ的公开数据接口(如群成员、空间访客、兴趣标签等)筛选目标用户,例如“年龄20-35岁、所在地为一线城市、近期有购物动态”,并将筛选后的用户导入私域流量池,为后续营销触达奠定基础。第三层是“名片优化”,工具内置的算法会根据QQ名片的行业属性(如电商、教育、招聘)自动推荐高点击率的头像、昵称、签名,甚至动态内容模板,提升名片的“第一眼吸引力”。这三层逻辑环环相扣,最终指向一个核心目标:让QQ名片从“个人社交页面”转变为“商业信任载体”。

为什么这类工具会在社交营销领域持续存在?其价值根源在于“数据信任”的杠杆效应。在QQ社交场景中,点赞数不仅是社交认同的象征,更是潜意识里的“质量背书”——一个拥有上千点赞的名片,往往会被默认为“更活跃、更可信、更具价值”。对微商、企业销售、自由职业者等依赖社交转化的群体而言,这种信任数据能直接降低沟通成本:当潜在客户看到你的名片点赞量远高于同行时,会更愿意通过好友请求,更易接受产品推荐。有从业者反馈,使用搜客qq名片刷赞器后,好友请求通过率提升30%-50%,初次转化周期缩短近一半,本质就是通过数据“包装”解决了社交场景中的“信任赤字”问题。

具体到应用场景,搜客qq名片刷赞器的价值呈现多元化特征。在电商引流中,商家可通过工具筛选“对美妆、服饰感兴趣的女性用户”,批量为其名片动态点赞并添加好友,再配合优惠券信息实现“点赞-加粉-转化”的链路;在招聘领域,HR通过优化名片点赞量(如突出“行业资深猎头”标签),能吸引更多求职者主动咨询,提升简历筛选效率;甚至对普通用户而言,高点赞量也能增强社交自信——例如求职者通过工具展示“技能动态获赞500+”,向用人单位传递“个人能力受认可”的信号。值得注意的是,这类工具并非“万能钥匙”,其效果高度依赖用户对“目标人群”的精准定位。若盲目追求点赞数量而忽略用户标签匹配,反而可能引发“数据泡沫”——例如将育儿产品的推广信息推送给单身青年,即便点赞量再高,也无法转化为实际价值。

然而,搜客qq名片刷赞器的普及也伴随着不可忽视的挑战与风险。从平台规则角度看,QQ对批量操作、数据造假等行为一直持严打态度,一旦检测到异常点赞(如短时间内集中爆发、非好友账号高频互动),轻则限制部分社交功能,重则封禁账号,导致“数据未涨,账号先失”。从数据安全层面,部分第三方工具需用户授权登录QQ账号,甚至要求提供密码,存在账号信息泄露、被恶意盗用的隐患——曾有用户因使用非正规刷赞器,导致QQ好友列表被窃取,用于电信诈骗等违法活动。更深层的问题在于“社交真实性”的异化:当点赞数据可以通过工具“购买”,社交认同的含金量正在被稀释。过度依赖数据包装,反而可能让用户陷入“虚假繁荣”的陷阱——当真实互动量与点赞数严重失衡,反而会引发潜在客户的质疑,适得其反。

面对这些挑战,搜客qq名片刷赞器的未来趋势必然走向“合规化”与“场景化”。所谓合规化,是指工具开发者需更注重与平台规则的共生,例如通过模拟真实用户行为(如随机间隔、多设备切换)降低封号风险,或与官方平台合作开发“数据增值”的合规接口;场景化则要求用户跳出“为点赞而点赞”的误区,将工具视为“社交效率辅助”而非“营销核心”。例如,教育机构可结合工具筛选“有子女升学需求的家长”,通过精准点赞+个性化内容(如升学攻略)建立信任,而非单纯堆砌点赞数;求职者则可利用工具优化“技能展示动态”的点赞量,同时搭配真实案例与行业见解,让数据成为能力的“佐证”而非“替代”。

归根结底,搜客qq名片刷赞器只是社交商业时代的“效率工具”,其核心价值不在于“刷出多少赞”,而在于“能否通过数据杠杆撬动真实连接”。在社交信任日益稀缺的当下,工具本身没有对错,关键在于使用者能否把握“数据”与“真实”的平衡——用数据降低信任门槛,用内容留住用户目光,用互动沉淀长期价值。对于依赖社交转化的群体而言,真正值得投入的,从来不是工具的“一键操作”,而是如何让每一个点赞背后,都藏着对目标人群的精准洞察与真诚沟通。毕竟,社交的本质永远是“人”,而非冰冷的数字。