易语言刷赞源码的核心实现方式,本质是通过编程模拟用户在平台端的点赞行为,结合多任务调度与接口交互,实现自动化点赞流量生成。这一过程依赖易语言对底层系统资源的直接调用能力,以及对平台交互逻辑的逆向适配能力,其技术内核可拆解为模块化设计、行为模拟机制与动态反检测策略三大核心维度。

技术基础:易语言特性与自动化适配的底层逻辑

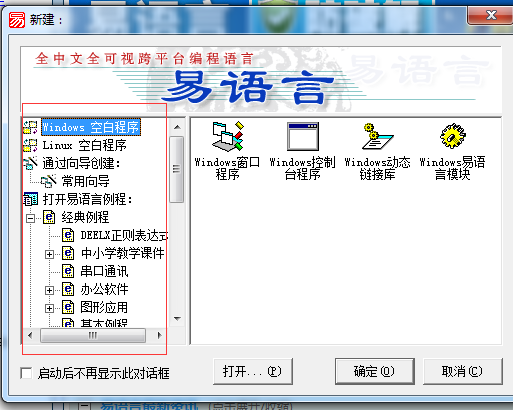

易语言作为中文编程语言,其核心优势在于对Windows系统的深度集成与中文语法的低门槛设计,这使其成为自动化工具开发的常用载体。刷赞源码的实现首先依赖易语言的“底层API调用”能力——通过“调用DLL”指令封装系统级函数(如user32.dll的鼠标模拟、kernel32.dll的内存读写),实现对界面元素的直接操控。同时,易语言内置的“网页浏览器控件”(如“IE浏览器”控件)为模拟网页端点赞提供了基础环境,开发者可通过“网页元素定位”功能(如通过ID、class名获取按钮节点)解析平台前端代码,锁定点赞触发目标。这种“系统级调用+前端解析”的双重适配,为刷赞源码提供了从硬件到软件的完整技术链路。

核心模块一:多线程与任务调度——实现批量点赞的效率引擎

刷赞的核心需求是“高频次、多任务并行”,而易语言的多线程机制正是解决这一问题的关键。源码中通常通过“创建线程”函数启动多个独立线程,每个线程负责单一账号的点赞任务,线程间通过“全局变量”或“互斥锁”实现状态同步。例如,开发者会设置“最大线程数”参数(如50线程),避免同时开启过多线程导致系统卡顿;通过“随机延迟”指令(如线程启动间隔1-3秒)模拟真实用户的异步操作,降低平台对批量行为的敏感度。更复杂的源码还会引入“线程池管理”,动态调整线程数量——当检测到网络延迟时自动减少线程数,网络恢复时逐步增加,确保任务执行效率与系统负载的平衡。这种“弹性多线程”设计,是易语言刷赞源码实现高并发的核心支撑。

核心模块二:行为模拟机制——规避平台检测的“拟人化”设计

平台反刷赞系统的核心逻辑是识别“非人类操作轨迹”,因此易语言刷赞源码的技术难点在于如何模拟真实用户的点赞行为。这包括两个层面:一是“界面操作模拟”,通过“寻图”功能(如使用“大漠插件”截取点赞按钮图像模板)定位目标坐标,再结合“鼠标移动”的贝塞尔曲线算法(避免直线移动的机械感)、“左键点击”的随机按压时间(100-500ms),甚至加入“点击后页面停留”逻辑(如模拟阅读3-5秒再离开),使操作轨迹更贴近真人;二是“数据交互模拟”,若平台依赖后端接口点赞,源码需通过抓包工具逆向解析接口请求参数(如用户token、内容ID),并随机生成请求头(如User-Agent轮换、IP代理池),确保每次请求的“身份标识”独立。部分高级源码还会引入“行为链数据库”,存储真实用户的点赞时间分布、页面浏览路径等数据,动态生成操作序列,进一步提升拟真度。

核心模块三:动态反检测与异常处理——应对平台规则升级的“自适应”能力

平台的反检测策略持续迭代,如增加图形验证码、设备指纹校验、操作时间链分析等,这要求易语言刷赞源码具备“动态适配”能力。在图形验证码处理上,源码可集成第三方OCR识别接口(如Tesseract引擎)或对接打码平台API,自动识别简单验证码;对于设备指纹校验,通过“修改硬件标识”(如使用“MAC地址随机化”工具模拟不同设备)或“虚拟机环境隔离”(如在虚拟机中运行源码)规避关联检测。异常处理机制同样关键:源码需实时监控接口返回状态码(如“403 forbidden”“429 too many requests”),一旦触发限流,自动启动“冷却倒计时”(如5-15分钟随机延迟)或切换备用账号;若遇到网络波动,通过“重试机制”(最多3次指数退避重试)确保任务连续性。这种“检测-响应-调整”的闭环设计,是源码长期有效性的核心保障。

合规边界与行业反思:技术中立下的伦理锚点

易语言刷赞源码的技术实现虽具备逻辑严谨性,但其应用场景始终处于合规灰色地带。从平台规则看,刷赞行为违反了“用户真实互动”原则,可能导致账号封禁、功能限制甚至法律风险(如涉及商业欺诈的刷量服务)。技术开发者需明确“工具中立性”与“使用责任”的边界——源码可标注“仅用于技术研究”,避免用于恶意刷量;使用者则需遵守平台协议,将技术应用于合法场景(如社交媒体账号初期功能测试)。从行业视角看,此类源码的传播反映了流量经济下的“效率焦虑”,但真正的技术价值应服务于生态健康:例如,将模拟行为技术转化为“用户体验优化工具”(如模拟用户操作习惯优化界面交互),而非流量造假。

易语言刷赞源码的核心实现,是技术适配与规则对抗的动态平衡,其本质是“自动化”与“真实性”的博弈。随着AI行为模拟技术的发展(如基于深度学习的用户习惯生成),未来源码或将从“静态模拟”转向“智能适配”,但技术的终极意义始终在于——在合规框架下,用效率工具赋能真实需求,而非破坏数字生态的信任基石。