社交平台的点赞数早已超越简单的互动符号,成为衡量内容热度、账号权重甚至商业价值的核心指标。这种“点赞崇拜”催生了灰色产业链——互相刷赞软件,它们通过用户间的流量交换或技术模拟,快速提升账号互动数据。那么,究竟有哪些软件支持互相刷赞?这些工具如何运作?背后又隐藏着怎样的行业逻辑与风险?

互相刷赞软件的核心逻辑,本质是“流量换流量”的闭环游戏。在内容竞争白热化的当下,新手账号起步艰难,优质内容可能因初始曝光不足而沉没;商家需要快速打造“爆款”标签吸引自然流量;部分自媒体则将点赞数作为变现谈判的筹码。互相刷赞软件正是瞄准这一需求,通过用户互助或技术手段,实现“你帮我点赞,我帮你涨粉”的即时反馈。这类软件通常分为三类:一是平台型互赞社区,用户通过完成任务(如浏览、评论)获取“点赞币”,再兑换给指定内容;二是工具型自动化脚本,通过模拟用户行为或调用平台接口实现批量点赞;三是跨平台整合工具,支持微信、微博、抖音等多账号管理,自动分配互赞任务。

平台型互赞社区是最早出现的形态,以“点赞互助群”“互赞网”为代表。这类软件通常依托微信生态或独立APP,用户加入后需绑定社交账号,系统根据账号权重分配任务。例如,一个拥有5000粉丝的抖音账号,可能需要为10个1万粉账号点赞,才能获得5个同等权重的点赞反馈。其优势在于操作简单、门槛低,但弊端也十分明显:依赖人工操作效率低,且群内用户质量参差不齐,容易出现“刷完就跑”的虚假互动。更关键的是,这类社区往往要求用户开放隐私权限,存在账号被盗用的风险。

工具型自动化脚本则更具技术含量,通过模拟真实用户行为规避平台检测。例如,部分脚本会随机切换IP地址、模拟滑动操作、间隔不同时间进行点赞,试图让数据看起来更“自然”。这类软件通常以插件或独立工具形式存在,支持批量导入账号列表,设置点赞频率和目标用户。然而,随着平台算法升级,其生存空间被不断压缩。抖音的“异常行为检测模型”能识别出同一设备在短时间内对大量非关注用户点赞的异常模式,微信的“腾讯守护者”系统则对第三方接口调用进行严格限制,使用脚本的账号轻则被限制互动功能,重则永久封禁。

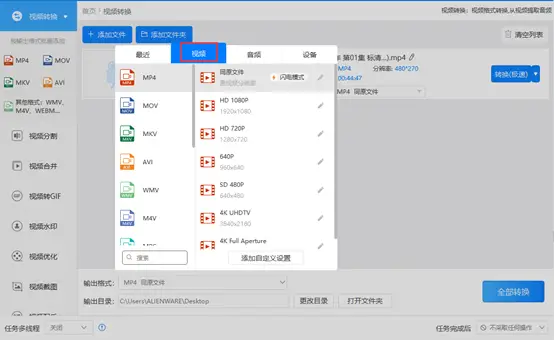

跨平台整合工具是近年来兴起的形态,主打“一站式流量管理”。用户只需绑定各平台账号,工具即可自动分析账号权重,匹配互赞任务,并同步管理点赞、评论、转发等数据。这类软件往往宣称“AI智能匹配”“真人互赞”,但实际仍依赖用户间的“流量互换”。其优势在于多平台协同,适合需要全平台曝光的账号;但劣势在于数据分散,难以形成单一平台的爆发力,且平台间的数据壁垒(如微信与抖音的数据不互通)导致互赞效果大打折扣。

互相刷赞软件的价值与挑战,始终是“短期流量”与“长期风险”的博弈。从价值角度看,这类软件确实能为特定场景提供“急救包”:新手账号通过初期互赞突破“零点赞”尴尬,获得平台初始推荐;商家利用高点赞数据打造“热销”人设,促进转化;自媒体则用虚假数据包装“影响力”,吸引广告合作。然而,这些价值建立在“虚假繁荣”之上,一旦被平台识别,代价可能是毁灭性的。抖音曾对“刷赞”账号进行批量降权,单条视频点赞数从10万骤降至几百;微信则对“诱导互赞”的公众号进行封号处理,且无法解封。

更深层的挑战在于,互相刷赞正在透支社交生态的健康度。当用户习惯用“数据造假”换取关注,平台的内容推荐机制将失灵——优质内容因缺乏真实互动被淹没,低质内容却因虚假点赞获得曝光,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。对用户而言,长期依赖刷赞软件会导致“数据依赖症”,忽视内容创作本身,最终失去核心竞争力。正如一位资深运营所言:“用刷赞堆砌的流量,就像沙滩上的城堡,看似宏伟,一阵浪来就会荡然无存。”

从趋势看,互相刷赞软件正朝着“更隐蔽、更智能、更合规”的方向演进。一方面,AI技术的应用让“模拟点赞”更难识别:部分工具开始使用深度学习模型分析用户的历史点赞习惯,生成“个性化点赞序列”,甚至能模拟不同年龄段、性别的点赞偏好。另一方面,平台也在尝试将“互赞”纳入正规化轨道:例如,小红书的“创作者社区”推出“内容互助”功能,鼓励用户对优质内容进行自然互动,平台根据互动质量给予流量奖励;抖音的“热门挑战”则通过官方活动引导用户参与,避免私下刷赞。这种“官方引导+用户自发”的模式,或许能成为破解刷赞乱局的出路。

归根结底,互相刷赞软件只是社交生态的“衍生品”,其存在折射出的是用户对“流量焦虑”的集体焦虑。但真正的社交价值,从来不是数字的堆砌,而是内容的共鸣、情感的连接。与其在刷赞的灰色地带游走,不如回归内容创作的本质——用优质内容打动用户,用真诚互动积累信任。毕竟,能穿越周期的账号,从来不是靠“刷”出来的,而是靠“留”下来的。