是否存在一个专门用于刷名片点赞的在线微信群,成为不少社交用户尤其是职场新人和自媒体从业者的隐性疑问。在“点赞即认可”“数量代表影响力”的社交潜规则下,快速增加名片点赞数似乎成了破圈的关键,于是各类“点赞互助群”“互赞联盟”应运而生。然而,这类看似便捷的“捷径”,背后是否隐藏着更值得深思的社交逻辑与风险?真正的社交增值从来不是数字的堆砌,而是信任的积累,而刷赞行为本质是对这一核心规律的背离。

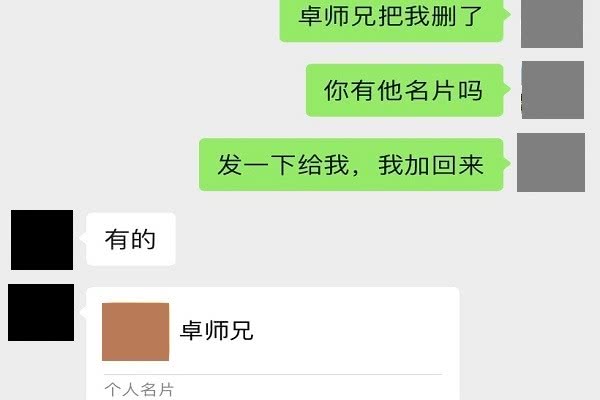

在线微信群用于刷名片点赞的现象,确实在部分社交平台用户中存在。这类群通常以“免费互赞”“秒赞助力”“涨粉点赞群”等为名,通过群成员接龙打卡、定时发布点赞任务、甚至使用第三方辅助工具实现“一键互赞”。比如,在微信群里,群主会每日发布“点赞需求清单”,成员按照清单上的名片链接、朋友圈动态进行点赞,完成后截图打卡,下一轮他人也会为自己的内容点赞。这种模式看似形成了“我为人人,人人为我”的互助闭环,实则暗藏多重隐患。从运作机制看,这类群的活跃高度依赖成员的“功利性参与”,一旦用户发现点赞无法带来实际社交价值,便会迅速流失,导致群组生命周期极短,往往活跃几个月后便沦为“僵尸群”。

用户寻求“快速增加点赞数”的背后,折射出的是社交平台时代的“数字焦虑”。在职场场景中,LinkedIn(领英)等平台的名片点赞数被视为人脉活跃度的直观体现;在朋友圈、小红书等社交场景,高点赞数可能带来商业合作机会或流量倾斜。这种“点赞=价值”的单一评价体系,让不少用户陷入“数字竞赛”,试图通过刷赞快速包装自己的社交形象。然而,这种焦虑恰恰被一些不良群组利用,他们打着“轻松涨粉”“快速破赞”的旗号,吸引用户入群,实则可能窃取个人信息、诱导下载恶意插件,甚至成为平台打击的“黑灰产”链条。更值得警惕的是,长期依赖虚假互动,会让用户逐渐脱离真实社交需求,将“点赞数”误认为社交能力的全部,陷入“数字泡沫”的自我欺骗。

从价值维度看,刷名片点赞的微信群短期内或许能满足用户的虚荣心,但长期来看,其“社交增值”效果微乎其微。首先,点赞行为缺乏真实情感连接,互赞而来的点赞者对用户内容毫无兴趣,后续无法转化为深度互动或商业合作,这种“无效点赞”如同社交场中的“塑料情谊”,看似热闹实则空洞。其次,多数社交平台对刷赞行为持明确反对态度,通过算法检测异常点赞行为后,轻则限流降权,重则封禁账号。用户为追求短期数字增长,可能面临账号安全风险,最终得不偿失。此外,这类群的互助模式本质上是一种“时间换数字”的低效交易,用户投入大量精力在点赞任务上,却忽视了通过优质内容输出、真实人脉维护等可持续方式积累社交资本,实则是本末倒置。

那么,是否存在真正健康的“点赞互助”替代方案?答案是肯定的,但前提是回归社交本质——以价值换认可。例如,在行业交流群中,通过分享干货知识、参与话题讨论,自然吸引他人主动点赞;在职场社交中,通过线下活动、深度沟通建立信任关系,名片点赞只是真实互动的附属品,而非核心目标。社交平台的设计初衷,是让连接更高效,而非让数字成为衡量人际关系的唯一标尺。当用户不再执着于“快速增加点赞数”,转而注重内容质量与互动深度时,会发现真正的社交增值往往在不经意间发生——一次真诚的评论、一次有价值的合作机会,远胜过千次无意义的点赞。

从行业趋势看,随着社交平台算法的持续优化,虚假互动的生存空间正在被不断压缩。各大平台已逐步引入“互动质量评估体系”,对点赞用户的画像、互动行为真实性进行综合判断,刷赞带来的“虚假繁荣”将越来越难以蒙混过关。与此同时,用户群体的社交意识也在觉醒,越来越多的人开始反思“点赞焦虑”,转而追求“慢社交”——在深度互动中建立信任,在价值交换中实现共赢。这种趋势下,依赖刷赞维持的微信群注定会被市场淘汰,而那些注重真实社交、以内容为核心的用户,才能在长期社交生态中占据优势。

归根结底,寻找“在线微信群刷名片点赞”的行为,本质是社交功利化与浮躁心态的体现。在快节奏的社交环境中,人们渴望快速获得认可,却往往忽略了社交的基本规律:任何有价值的关系都需要时间沉淀,任何真正的认可都源于真实的付出与连接。与其耗费精力在虚假的数字游戏中,不如将注意力转向提升自身价值——打磨内容、拓展人脉、深耕行业,当你的社交资本足够坚实时,点赞数自然会水到渠成。社交的真谛,从来不是“有多少人点赞你”,而是“有多少人因你而受益”。