在社交媒体深度渗透日常生活的当下,点赞数已成为衡量内容价值、账号活跃度乃至个人影响力的直观指标。随之而来的是“有没有不用积分就能刷赞的软件可以放心使用?”这一问题的频繁出现——用户渴望通过便捷手段提升数据表现,却又对积分兑换的繁琐、隐私泄露的担忧以及账号安全的风险心存顾虑。这一需求背后,折射出的是对“高效、安全、合规”流量获取方式的迫切追求,但现实是,这类软件的“放心使用”几乎是一个伪命题,其底层逻辑与平台规则、数据安全之间存在着难以调和的矛盾。

“不用积分”的刷赞软件:看似免费的“馅饼”藏着怎样的陷阱?

“不用积分”是许多刷赞软件吸引用户的核心卖点,它直击用户对“免费”“低成本”的心理预期。传统积分模式往往要求用户完成观看广告、邀请好友、下载APP等任务,耗时耗力且收益有限,而“不用积分”则宣称可直接通过“一键刷赞”“智能涨粉”等功能实现数据提升,看似跳过了繁琐步骤,实则暗藏玄机。从技术实现层面看,这类软件主要通过三种方式操作:一是通过虚拟IP模拟真实用户行为,批量生成虚假账号进行点赞;二是利用平台API接口漏洞,非法调用数据接口;三是通过“任务互赞”社群,让用户互相点赞形成流量闭环。无论哪种方式,其本质都是对平台生态规则的破坏,而“不用积分”的背后,往往隐藏着更隐蔽的成本收割。

用户需要清醒认识到,“免费”从来都不是互联网服务的常态。当软件宣称“不用积分就能刷赞”,其盈利模式必然转向其他方向:可能是通过植入恶意插件窃取用户隐私数据(如账号密码、通讯录、支付信息),可能是通过弹窗广告、流量劫持进行牟利,甚至可能是以“刷赞”为饵,诱导用户参与更违规的操作(如刷单、诈骗)。近年来,公安机关多次通报案例,显示不少“免费刷赞软件”实为木马程序,一旦下载使用,轻则导致账号被盗、好友被诈骗,重则面临法律风险。这种“不用积分”的便捷,本质上是用用户的安全和隐私作为交换,与“放心使用”的要求背道而驰。

“放心使用”的底层逻辑:为何合规与安全无法兼得?

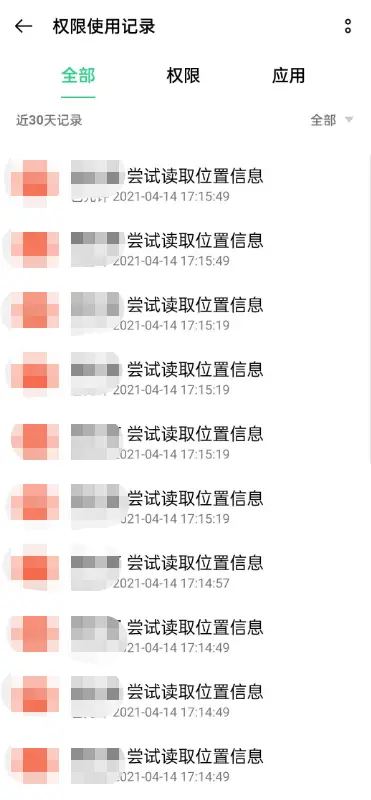

“放心使用”的核心在于两点:一是账号安全,不会因使用软件被封禁;二是数据真实,不会因虚假点赞影响账号权重。然而,在当前各大平台对刷赞行为“零容忍”的背景下,这两点几乎不可能同时满足。微信、微博、抖音、小红书等平台均通过AI算法、行为识别、数据异常监测等手段,对虚假流量进行严格打击。一旦检测到短时间内点赞数激增、点赞账号存在异常特征(如无头像、无动态、异地登录等),轻则限流降权,重则直接封禁账号。用户辛辛苦苦运营的账号,可能因一次“放心使用”的刷赞软件尝试,瞬间付诸东流。

更关键的是,刷赞行为本身就是对平台规则的红线挑战。平台的内容推荐算法基于用户真实行为数据构建,虚假点赞会扭曲内容分发逻辑,优质内容可能因数据造假被埋没,劣质内容却可能通过刷赞获得曝光,破坏整个社区的内容生态。这种“劣币驱逐良币”的现象,最终损害的是所有用户的体验。因此,平台对刷赞软件的打击不仅是维护自身利益,更是对用户体验的保护。从法律层面看,《网络安全法》《数据安全法》明确禁止非法获取、出售、提供公民个人信息,而许多刷赞软件的操作已涉嫌违法,用户若参与其中,难辞其咎。所谓“放心使用”,在合规与安全的双重标准下,不过是一厢情愿的幻想。

破局之道:与其追逐“捷径”,不如深耕内容价值

与其纠结“有没有不用积分就能刷赞的软件可以放心使用?”,不如回归社交媒体运营的本质——优质内容才是吸引真实点赞、提升账号权重的根本途径。用户追求点赞数,本质上是对“被看见”“被认可”的需求,而这一需求只能通过有价值的内容来满足。无论是知识分享、情感共鸣还是创意表达,当内容能够解决用户痛点、提供情绪价值或实用信息时,自然会获得真实用户的主动点赞和传播,这种“自然流量”不仅稳定安全,更能为账号积累忠实粉丝,形成良性循环。

从运营技巧来看,提升真实点赞数并非无迹可寻:一是优化内容质量,关注选题的时效性、独特性和实用性,避免同质化内容;二是把握发布时机,根据目标用户的活跃时间调整发布节奏;三是引导用户互动,通过提问、投票、话题挑战等方式激发用户参与感,让点赞成为“互动”的自然结果;四是善用平台工具,如抖音的DOU+、微博的热门话题等,在合规范围内为优质内容增加曝光。这些方法虽然需要投入时间和精力,但每一分努力都能转化为账号的实际价值,远比依赖刷赞软件更“放心”、更可持续。

社交媒体的本质是“连接”,连接人与内容、人与人。当用户将注意力从“数据造假”转向“内容创作”,从“追求捷径”转向“深耕价值”,才能真正享受到社交媒体带来的红利。那些试图通过“不用积分就能刷赞的软件”走捷径的人,最终会发现,虚假的点赞数如同沙滩上的城堡,一推即倒,唯有真实的内容沉淀和用户信任,才能在数字浪潮中屹立不倒。