在QQ社交生态中,“刷QQ名片赞以获得更多点赞”并非个例,而是隐藏在数字社交背后的一股暗流。这种行为看似是简单的数字游戏,实则折射出当代社交认同机制的复杂性与个体心理需求的微妙博弈。当点赞数成为社交名片上的“硬通货”,主动追逐更多点赞的背后,是个体对社交价值确认的渴望,也是数字时代社交异化与自我认同重构的缩影。

一、“刷赞”现象:从社交互动到数字指标

“刷QQ名片赞”通常指用户通过互赞群、第三方工具或人工交换等方式,刻意提升QQ名片上的点赞数量。这种行为在年轻群体中尤为常见:学生党为营造“受欢迎”形象加入校园互赞群,职场新人通过高赞数积累“人脉可信度”,甚至微商从业者将点赞数作为产品信任背书。QQ作为国民级社交工具,其名片功能兼具“个人展示”与“社交货币”双重属性——点赞数不仅是他人对自己内容的认可,更被视为社交活跃度与人际关系的量化体现。

这种现象的蔓延与QQ的社交场景密不可分。相较于微信的“强关系”属性,QQ的“弱关系”网络更依赖公开化的社交信号。当“认识多少人”不如“被多少人认可”更具说服力时,点赞数便异化为一种社交资本。用户通过刷赞试图传递“我值得交往”的潜台词,甚至在潜意识中将数字与自我价值绑定——点赞数的增长,成为对抗社交焦虑、填补存在感空白的数字解药。

二、心理驱动:被点赞绑架的社交认同

“刷赞”行为的背后,是深刻的社会心理学逻辑。美国心理学家马斯洛的需求层次理论指出,归属感与尊重需求是人类的基本心理需求。在数字社交中,点赞恰好满足了这两重需求:每一次点赞都被视为“被看见”“被接纳”的信号,而高点赞数则强化了“被尊重”的自我认知。

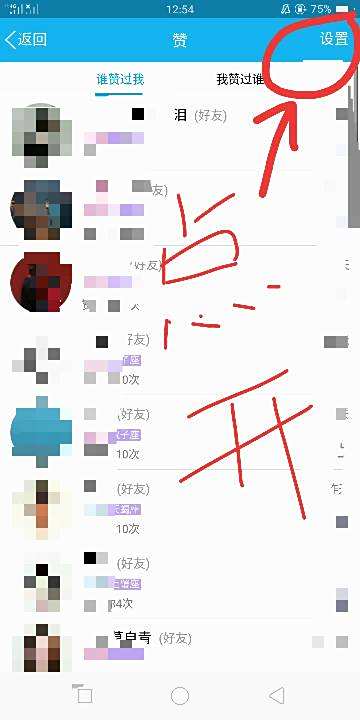

QQ用户尤其容易陷入“点赞依赖症”。一方面,QQ空间的动态、日志、相册等功能鼓励公开分享,用户会不自觉将“点赞量”等同于内容质量与个人魅力;另一方面,QQ的“访客记录”“谁赞过我”等功能,让点赞行为可视化,进一步刺激用户对数字指标的追逐。当“获得更多点赞”从社交互动的结果异化为行为本身的目的,用户便陷入了“为点赞而社交”的悖论——点赞数越高,对真实互动的渴望反而越弱,形成数字符号与真实情感的割裂。

更值得警惕的是,长期刷赞可能导致“社交认知失调”。用户明知部分点赞来自“僵尸互动”,却依然沉迷于数字增长的快感,这种虚假认同会模糊真实社交能力的边界。当现实中的情感表达无法匹配线上的“高赞人设”,个体更容易产生自我怀疑与社交疲惫。

三、价值与争议:社交货币还是数字泡沫?

从功能视角看,“刷QQ名片赞”并非毫无价值。在特定场景中,适度的点赞数确实能发挥“社交润滑剂”作用:新人入职时,高赞名片可能降低同事的初始距离感;创作者发布内容后,初始点赞量能激发更多真实用户的参与热情。甚至有营销从业者利用QQ名片赞进行“信任前置”——合作方看到高点赞数,会潜意识认为用户具备较强的社交影响力,从而提升合作概率。

但这种价值本质上是脆弱的。当刷赞成为普遍行为,点赞数的“含金量”便持续稀释。用户逐渐意识到,互赞群里的一百个点赞,不如现实中一个真诚的评论;营销号刷出的千赞,转化率远不如精准的真实用户互动。此时,点赞数从“社交货币”沦为“数字泡沫”——它能在短期内制造虚假繁荣,却无法沉淀为真实的社交资本或商业价值。

平台规则也在压缩刷赞的生存空间。QQ早已通过技术手段打击第三方刷赞工具,对异常点赞行为进行限流甚至封号。这种治理并非单纯“堵漏”,而是引导用户回归社交本质:社交的价值不在于被多少人点赞,而在于与多少人建立有意义的连接。

四、趋势反思:从“追求数量”到“回归质量”

随着数字社交的成熟,用户对“点赞”的认知正在发生转变。Z世代作为“数字原住民”,更倾向于在QQ、微信等平台构建“分层社交圈”——对亲密好友分享日常,对普通同事展示专业形象,对陌生人保持距离。这种精细化社交需求,使得“刷赞”的边际效益递减:与其用虚假点赞讨好所有人,不如深耕小圈子的真实互动。

同时,平台也在通过产品设计引导健康社交。QQ推出的“特别关心”“分组可见”等功能,本质是鼓励用户从“广撒网”式的社交展示转向“精准化”的情感表达。当用户发现“被10个好友真心点赞”比“被100个陌生人互赞”更能带来情感满足时,刷赞的动机自然减弱。

真正的社交认同,从来不是数字的堆砌,而是真实情感的共鸣。QQ名片上的点赞数,可以是社交的起点,却不该成为终点。对于用户而言,与其花费时间在互赞群里“刷数字”,不如用心经营一段关系、创作一份有价值的内容——毕竟,能穿越数字泡沫的,永远是人与人之间真实的温度。