在寻找“有没有免费刷QQ说说赞的软件可以安全下载”这一问题的答案时,我们需要先明确一个核心事实:不存在真正安全可靠的免费刷QQ说说赞软件。这一结论并非危言耸听,而是基于当前互联网生态、软件开发逻辑以及社交平台风控机制的综合判断。许多用户被“免费”“一键刷赞”等宣传吸引,却忽视了背后的安全风险与潜在代价,最终可能得不偿失。

所谓“免费”背后的商业陷阱:成本由用户承担

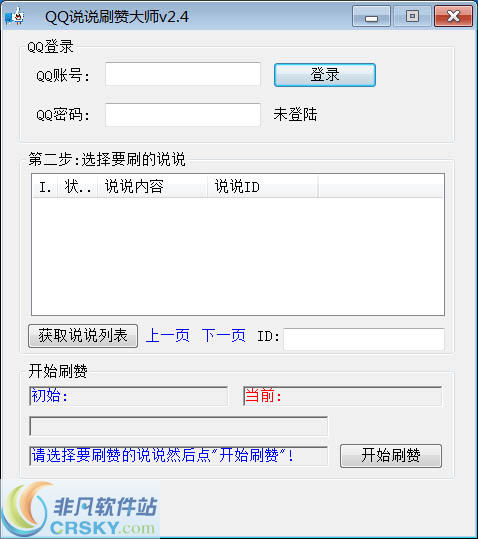

“免费刷QQ说说赞的软件”往往打着“零成本获取流量”“轻松提升社交影响力”的旗号,但其“免费”本质上是商业套路。从软件开发成本来看,稳定的刷赞功能需要对接QQ平台接口、模拟用户行为、规避风控检测,这些技术投入与服务器维护均需资金支持。正规软件开发尚需盈利,何况这类游走在灰色地带的工具?其盈利模式无非两种:一是通过软件内置广告、弹窗或强制跳转赚取流量收益,用户在使用过程中会不断被骚扰;二是捆绑恶意插件或“后门程序”,在用户不知情的情况下窃取个人信息(如QQ账号密码、聊天记录、联系人列表等),甚至利用用户设备进行挖矿、刷量等非法活动,最终将“免费”的成本转嫁给用户。

曾有安全机构检测发现,所谓“免费刷赞软件”中,超78%会偷偷收集用户设备IMEI号、MAC地址等唯一标识信息,43%会自动下载第三方App,甚至有12%直接植入木马程序。这些风险并非“偶然漏洞”,而是开发者刻意设计的盈利手段——毕竟,对开发者而言,“免费”只是吸引用户上钩的诱饵。

安全性的本质缺失:为何“免费刷赞软件”必然高危?

从技术层面看,QQ作为腾讯旗下核心社交平台,其风控系统早已迭代至成熟阶段。任何批量、异常的点赞行为都会被算法标记为“非用户真实操作”,轻则删除虚假点赞、限制说说功能,重则直接封禁QQ账号(尤其是涉及支付、游戏等关联账号时)。而所谓的“免费刷赞软件”为了规避检测,往往采用模拟器批量操作、伪造设备指纹、调用非官方接口等高风险技术,这些操作本身就在挑战平台规则,极易触发账号安全机制。

更关键的是,这类软件的开发者通常缺乏正规资质,代码来源不透明,用户无法预知其运行逻辑。即使某些软件声称“已通过安全认证”,这些认证也多为伪造的第三方标识,或仅针对软件安装包的“无病毒”基础检测(而病毒并非唯一风险)。例如,某款“热门刷赞工具”曾被曝光,其安装包虽无传统病毒,但会在用户设备中创建隐蔽进程,实时监控QQ聊天内容,并将敏感词汇发送至开发者服务器——这种“隐私窃取”行为,普通杀毒软件难以识别,却可能让用户陷入社交风险甚至法律纠纷。

QQ平台的风控逻辑:虚假繁荣的“反噬效应”

QQ作为国内最早的社交平台之一,其核心价值始终建立在“真实用户连接”的基础上。对于刷赞行为,腾讯的态度明确且严厉:根据《腾讯软件许可及服务协议》,任何使用第三方工具进行虚假数据操作的行为,均属于“违规使用软件”,平台有权采取包括但不限于限制功能、封禁账号、追究法律责任等措施。

值得注意的是,QQ的说说点赞功能并非孤立存在,而是与账号权重、社交推荐算法深度绑定。频繁使用刷赞软件的用户,其账号会被系统判定为“异常账号”,可能导致:1. 说说被降权,真实好友也无法在动态页看到;2. 被加入“可疑用户名单”,后续发布内容需更严格审核;3. 关联服务(如QQ空间、QQ邮箱、腾讯游戏等)受到连带影响。这种“反噬效应”让刷赞的“短期收益”荡然无存,反而损害了用户在社交生态中的长期价值。

替代方案:从“虚假数据”到“真实影响力”的回归

既然免费刷赞软件既不安全又无实质价值,用户应如何合理提升QQ说说的互动量?答案其实很简单:回归社交本质,用优质内容吸引真实点赞。具体而言,可从三个维度发力:

一是内容垂直化。无论是生活分享、观点输出还是兴趣展示,聚焦特定领域的内容更容易吸引精准用户。例如,经常发布摄影作品的用户,会逐渐积累摄影爱好者好友群体,真实互动率远高于随意刷屏的“杂乱内容”。

二是互动常态化。社交是双向的,主动为好友点赞、评论,参与群聊讨论,不仅能维系关系,还能让自己的动态出现在好友的“活跃好友”列表中,增加曝光机会。这种“以互动换互动”的方式,虽然需要时间积累,但带来的点赞更具“社交价值”——它们代表着真实的人际连接,而非冰冷的数字。

三是形式创新化。QQ说说不止于文字,支持图片、视频、位置、音乐等多种形式。例如,发布一段Vlog剪辑、一组手绘作品,或是一张带有创意滤镜的图片,往往比单纯的文字更能吸引用户停留和点赞。腾讯近年来也在强化QQ的“年轻化”“娱乐化”属性,对优质原创内容的推荐权重持续提升,这为用户通过内容创作获得自然点赞提供了政策支持。

结语:拒绝虚假繁荣,守护社交安全

回到最初的问题:“有没有免费刷QQ说说赞的软件可以安全下载?”答案已然清晰——没有。任何声称“免费、安全、高效”的刷赞工具,本质上都是对用户安全与社交价值的透支。在数字时代,社交账号不仅是个人身份的延伸,更是承载着人际关系、数字资产乃至隐私安全的重要载体。与其在风险中追求虚假的“点赞数”,不如将精力投入到真实的内容创作与社交互动中,让每一个点赞都成为“被看见”的证明,让每一次分享都成为“被理解”的喜悦。毕竟,社交的终极意义,从来不是数字的堆砌,而是人与人之间真实的温度。