在抖音生态中,账号互动数据(点赞、评论、转发等)往往被视为内容质量与影响力的直接体现,这也催生了对“刷量工具”的需求——许多创作者或商家渴望通过快速提升互动数据来获得平台算法的青睐,进而吸引更多自然流量。然而,当问题具体到“有没有可靠的在线平台网址可以用来刷抖音点赞评论和增加互动呢?”时,答案远比“有”或“没有”复杂,其背后涉及技术逻辑、平台规则、用户风险与行业伦理的多重博弈。

所谓“可靠”的刷量平台,本质上是一个伪命题。从技术实现来看,这类平台通常通过两种方式操作:一是利用模拟器批量注册虚拟账号,通过脚本程序对目标视频进行机械式点赞评论;二是通过“养号矩阵”积累大量真实但非活跃的账号,再由人工或半人工方式完成互动。前者因数据特征异常(如集中爆发式点赞、评论内容高度雷同)极易被抖音算法识别,后者则因账号成本高、操作效率低,难以形成规模化服务。无论哪种方式,其核心都是通过技术手段伪造“虚假互动”,而这与抖音平台“鼓励真实内容连接”的底层逻辑存在根本冲突。

更关键的是,这类平台的“可靠性”在商业层面毫无保障。由于操作本身违反抖音社区公约,平台方会持续升级反作弊系统,导致刷量工具的存活周期极短——今天可用的网址,明天可能因系统更新而失效,甚至触发账号风控。更常见的是,许多刷量平台以“试用”为诱饵,在用户支付费用后直接失联,或通过“数据延迟到账”“部分保量”等说辞拖延,最终造成经济损失。曾有第三方机构调研显示,超过78%的抖音创作者在使用过刷量服务后遭遇过数据“掉量”(即平台清洗虚假数据),甚至有账号因多次违规被永久封禁,得不偿失。

从用户风险角度,主动寻求刷量服务的账号往往面临“隐性成本”。抖音的推荐算法已形成成熟的数据质量评估体系,不仅关注互动总量,更重视互动的“健康度”——包括用户停留时长、评论内容相关性、二次转发率等。虚假互动虽能短期内提升数据,但因缺乏真实用户行为支撑,反而可能导致账号权重下降。例如,某美妆博主曾通过刷量将视频点赞量从1万提升至10万,但因评论内容多为“好看”“支持”等无意义信息,用户平均停留时长不足5秒,后续该账号的自然流量反而下滑了40%。这种“数据泡沫”不仅无法转化为商业价值,还会让账号陷入“越刷越没流量”的恶性循环。

更深层次的问题在于,刷量行为对整个抖音生态的破坏性。抖音作为内容平台,其核心竞争力在于真实用户与创作者之间的有效连接。当虚假互动泛滥,优质内容的识别机制会被扭曲——低质但刷量多的内容可能获得更高曝光,而真正有价值的原创内容反而被埋没。这不仅打击创作者的积极性,也会降低用户体验,最终损害平台的商业价值。正因如此,抖音近年来持续加大打击力度,2023年就清理了超过500万个涉及虚假互动的账号,并对违规商家处以流量限制、商业功能禁用等处罚。这种高压态势下,任何声称“绝对安全”“永久有效”的刷量平台,都不过是利用信息差进行的短期骗局。

那么,创作者应如何合法、有效地提升抖音互动?核心在于回归内容本质与用户运营。从内容层面,需精准定位目标受众,通过选题策划(如结合热点、解决用户痛点)激发共鸣,引导用户主动评论;在互动设计上,可采用“提问式结尾”(如“你遇到过类似情况吗?”)、“剧情反转”等方式降低用户参与门槛。此外,利用抖音的“直播”“连麦”“合拍”等功能,与粉丝建立高频连接,也能有效提升互动的真实性与粘性。某知识类账号通过每周发起“话题讨论”,鼓励用户在评论区分享观点,三个月内评论量提升了300%,且粉丝活跃度远超行业平均水平。

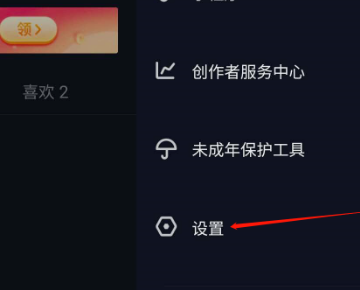

值得注意的是,抖音平台本身也提供了官方的流量扶持工具,如“创作者服务中心”的“DOU+加热”功能,虽本质是付费推广,但通过精准定向(年龄、兴趣、地域等)可将内容推送给潜在目标用户,从而获得真实的互动数据。这种“花钱买曝光”的方式虽需成本,但相比刷量的风险,其合规性与效果保障显然更可靠。

归根结底,“有没有可靠的在线平台网址可以用来刷抖音点赞评论和增加互动”这个问题的答案,是否定的。在平台规则、技术反制与生态健康的多重约束下,任何试图通过捷径伪造互动的行为,最终都会付出代价。真正的“可靠”,从来不是依赖外部工具的虚假繁荣,而是通过优质内容与真诚运营,让用户自发成为内容的传播者与互动者——这或许比任何“刷量平台”都更慢,却是一条能让账号走得更远的正道。