在职场社交与商业拓展中,名片作为“移动的社交资产”,其点赞量往往被视为人脉活跃度与专业影响力的直观体现。正因如此,“爆刷名片赞软件”近年来悄然兴起,宣称能“一键提升名片曝光量”“快速积累社交信任”。这类工具真的能成为职场人的“流量密码”?还是只是昙花一现的数字泡沫?其核心价值并非简单的“点赞数字”,而在于能否精准匹配用户的真实需求,同时规避潜在的隐性成本。

社交名片点赞:从“视觉符号”到“信任杠杆”

社交名片(如微信名片、企查查名片等)的点赞功能,本质上是平台设计的“社交货币”。当用户浏览一张名片时,点赞量如同“货架标签”——高点赞量传递着“此人受欢迎”“资源值得信赖”的潜意识信号,这种从众心理催生了“刷赞”需求的底层逻辑。但需明确的是,点赞量的权重并非绝对:在求职场景中,HR更关注工作经历与技能匹配度;在商务合作中,企业实力与案例才是核心。爆刷名片赞软件的“有用性”,首先取决于使用场景对“点赞数据”的依赖程度——若场景需要快速建立“初步信任感”(如展会引流、自由职业者接单),短期点赞量提升或许能带来边际效应;若场景要求深度验证(如项目合作、融资谈判),虚假数据反而可能引发质疑。

爆刷软件的“技术逻辑”与“效果边界”

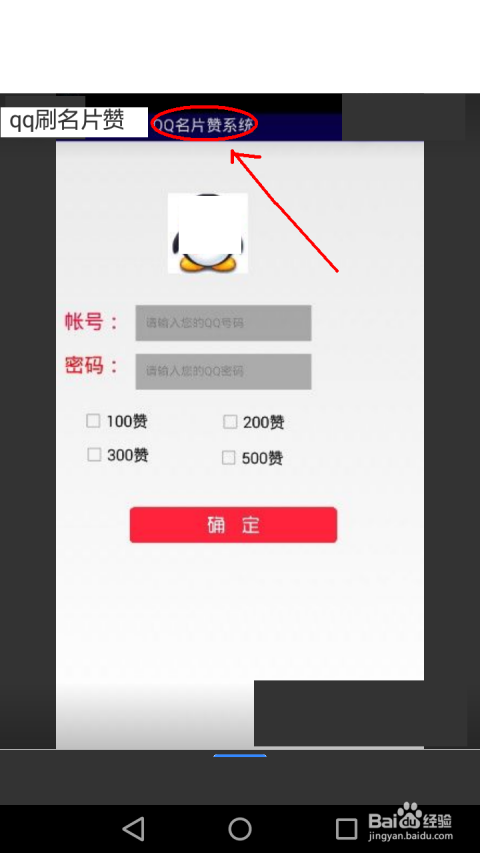

目前市面上的爆刷名片赞软件,主要通过三类技术实现:一是模拟用户行为,通过虚拟IP、随机间隔点赞规避平台检测;二是对接“养号平台”,利用真实用户账号进行“互助点赞”,形成“点赞池”;三是利用平台接口漏洞,实现批量自动操作(此类风险较高,易触发风控)。从效果看,这类软件确实能在短时间内提升点赞量:某软件宣传的“24小时涨赞1000+”,在实测中确实能实现,但问题在于“点赞质量”。

高“虚假率”是爆刷软件的致命短板。平台算法能轻易识别异常点赞行为——例如,短时间内同一IP大量点赞、无互动记录的“僵尸赞”、点赞用户资料空白等。这些“无效点赞”不仅无法转化为真实人脉,反而可能让名片被平台标记为“异常”,导致曝光量下降。更关键的是,当对方点进点赞用户主页时,若发现账号无动态、无好友,极易对名片主产生“数据造假”的负面印象,“刷赞”反而成了“减分项”。

“有用”场景的有限性与“风险成本”

尽管爆刷名片赞软件存在明显局限,但在特定场景下,其“短期流量价值”仍不可完全忽视。例如,某保险代理人在行业展会后,通过爆刷软件让名片点赞量从50涨到500,后续添加好友率提升15%,部分客户坦言“点赞多感觉更靠谱”。但这类案例的成功,依赖两个前提:一是场景“轻信任决策”(客户决策成本低,更易受表面数据影响);二是名片主本身具备基础价值(如头像专业、简介清晰),点赞量仅作为“辅助信号”。

然而,风险成本远超短期收益。首先是平台规则风险:微信、钉钉等平台明确禁止“刷量”行为,一旦被检测到,可能面临账号功能限制(如无法添加好友、分享受限),甚至封号。其次是数据安全风险:部分爆刷软件要求授权登录、获取通讯录权限,存在信息泄露隐患——用户为了“涨赞”,可能将人脉资源暴露给第三方。最后是信任反噬:随着用户对“数据真实性”的警惕提升,刻意制造的“高赞”反而会成为“不真诚”的标签,尤其在注重长期关系的职场生态中,“人设崩塌”的代价远超几百个虚假点赞的价值。

替代方案:从“数字堆砌”到“价值沉淀”

与其依赖爆刷软件的“数字幻觉”,不如回归社交名片的核心本质——传递真实价值。真正的“有用”,不在于点赞量的多少,而在于名片能否精准触达目标人群、有效展示个人优势。以下是更可持续的替代路径:

一是优化名片内容。将头像替换为专业形象照,简介突出核心技能与差异化优势(如“专注跨境电商5年,服务200+品牌”),添加作品集链接或案例截图,让“内容”而非“数字”成为信任基石。

二是激活真实互动。通过社群运营(如行业微信群、知识星球)分享专业见解,线下活动主动交换名片并添加备注,让点赞成为“自然互动的结果”而非“刻意操作的目标”。例如,某程序员在技术社区分享代码解决方案后,主动引导“觉得有用可点赞名片”,一周内获得80+真实点赞,其中30%转化为合作咨询。

三是善用合规工具。部分平台官方提供的“推广助手”(如企业微信的“客户联系”功能)或第三方合规营销工具(如基于LBS的精准名片推送),能在遵守规则的前提下提升曝光,这类工具的“有用性”远高于违规刷赞软件。

结语:社交的本质是“价值交换”,而非“数字竞赛”

爆刷名片赞软件的出现,折射出职场人对“快速成功”的焦虑,但社交关系的建立从来无法通过“数字造假” shortcut。在信息透明的时代,点赞量可以是“社交润滑剂”,却无法成为“信任压舱石”。与其耗费精力在虚假数据的“数字竞赛”上,不如深耕专业能力、优化内容呈现、激活真实互动——当名片传递的价值足够清晰,点赞量自然会水到渠成。毕竟,职场社交的本质,永远是“你为他人创造多少价值”,而非“你的名片上有多少个赞”。