刷赞订单的取消并非简单的“退款”操作,而是涉及用户权益保护、平台规则约束与法律边界的多维博弈。随着短视频、社交平台对虚假流量打击力度升级,越来越多用户在意识到刷赞行为的违规性与潜在风险后,亟需一套系统化的取消策略,以最大限度挽回损失并规避二次风险。这类订单的特殊性在于,其交易本质是“虚假流量买卖”,本身即违反《网络信息内容生态治理规定》及各大社交平台用户协议,导致用户在取消时面临“合同无效”“平台不配合”等困境。许多用户因缺乏对交易性质的正确认知,在取消过程中陷入举证难、沟通僵的被动局面。

用户取消刷赞订单的核心动因通常有三类:一是效果不达预期,如刷赞后流量异常波动、账号被限流甚至封禁;二是安全风险暴露,如个人信息泄露、账号被盗用,或因刷赞触发平台风控导致社交信用受损;三是法律意识觉醒,意识到刷赞可能面临《网络安全法》下的行政处罚。这些动因直接决定了取消策略的优先级——需兼顾效率与合规性,避免因维权方式不当引发新的法律风险。

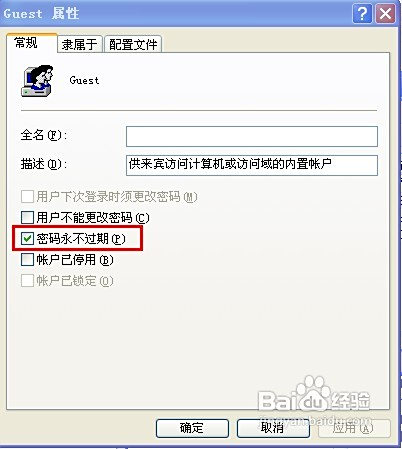

有效取消刷赞订单的第一步,是立即停止服务并固定证据链。一旦发现订单异常,应第一时间通过聊天记录、订单系统等渠道,向刷赞网站发送书面停止服务通知,明确要求终止流量交付并保留退款权利。同时,需完整保存交易凭证:包括但不限于订单截图、支付记录(含交易单号、商户号)、服务协议(若有)、沟通记录(涉及承诺未履行的关键对话),以及账号异常情况的证据(如平台限流通知、流量数据异常对比图)。这些证据不仅是后续与平台交涉的基础,更是向支付机构或司法机关主张权利的核心依据。实践中,部分用户因未及时固定证据,导致对方否认交易存在或篡改服务记录,最终维权失败。

第二步,优先通过支付渠道发起“争议交易”。当前刷赞交易多依托微信支付、支付宝等第三方支付工具完成,用户可依据《非银行支付机构网络支付业务管理办法》相关规定,在支付发生后的15天内(部分渠道可延长至180天)发起争议处理。在申诉理由中,需明确说明交易为“违规刷赞服务”,违反平台规则及公序良俗,要求全额退款。支付机构对涉嫌违法违规的交易往往持审慎态度,若用户提供的证据链完整,且刷赞网站未能举证已履行合理服务义务,退款成功率较高。值得注意的是,争议交易需避免使用“产品质量问题”等非真实理由,而应直接点明服务本身的违规性,这既符合事实,也能规避因“虚假陈述”导致的申诉失败。

第三步,向刷赞网站所在平台举报并主张“合同无效”。多数刷赞网站依托电商平台、社交媒体账号搭建服务,用户可向其入驻平台(如淘宝、拼多多、抖音小店等)提交举报材料,主张该服务违反《网络信息内容生态治理规定》第九条“不得利用网络传播虚假信息”及《电子商务法》第十七条“电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息”的规定,要求平台依据《电子商务法》第八十五条对违规商家进行处罚,并协助用户退款。根据《民法典》第一百五十三条,违背公序良俗的民事法律行为无效,刷赞交易自始不具法律约束力,用户有权要求返还已支付款项。实践中,电商平台对虚假流量交易持“零容忍”态度,接到举报后通常会冻结商家账户并督促退款,用户可借此施加压力。

第四步,法律途径维权是最终保障。若上述途径均无效,且订单金额较大(通常超过2000元),用户可向消费者协会投诉或向人民法院提起诉讼,核心主张为“合同无效并返还财产”。诉讼中需重点论证三点:一是刷赞服务违反法律强制性规定,属于《民法典》第一百五十三条规定的“无效民事法律行为”;二是对方存在欺诈故意,如承诺“真实流量”“安全无风险”等与事实不符的内容;三是用户已遭受实际损失,如资金损失、账号受限等。值得注意的是,诉讼过程中用户需主动配合法院调取交易数据、平台规则等证据,并可能面临因交易本身违规导致的“过错相抵”风险,因此建议在专业律师指导下进行,以提高胜诉概率。

当前刷赞订单取消面临的主要挑战在于:部分刷赞网站为逃避责任,采用“虚拟客服”“无备案信息”“临时域名”等手段,导致用户难以追溯主体;支付渠道对“违规服务”的界定存在模糊地带,争议处理周期长;用户因担心账号被封,不敢公开维权,助长了平台方的侥幸心理。要破解这些困境,一方面需用户强化风险意识,避免参与刷赞交易;另一方面,监管部门应加大对虚假流量交易的打击力度,要求支付机构建立“违规服务交易识别机制”,电商平台落实“卖家实名+服务备案”制度,从源头压缩刷赞产业链的生存空间。

刷赞订单的有效取消,本质是用户对自身权益的主动捍卫,也是对网络生态健康的间接维护。当越来越多的用户拒绝虚假流量、理性维权时,刷赞产业链的生存空间将被持续压缩,这或许比单纯的订单取消更具深远意义。毕竟,清朗的网络空间,从来不是靠“刷”出来的,而是每一个真实用户的选择与坚守。