在数字化社交场景中,“刷名片赞功能”虽一度被视为高效拓展人脉的工具,但其背后隐藏的信息滥用风险正逐步显现,用户如何有效取消该功能以保护个人数据安全,已成为数字时代不可忽视的隐私议题。这一功能的本质是通过批量操作提升社交账号的“活跃度”,却往往以过度收集用户通讯录、社交关系链甚至行为偏好为代价,当数据被非法爬取或二次利用时,用户可能面临精准诈骗、隐私泄露甚至身份盗用的威胁。因此,掌握取消刷名片赞功能的正确方法,并建立主动防御机制,是每个数字公民的必修课。

刷名片赞功能的信息滥用风险,首先体现在对用户社交关系链的过度索取。多数此类功能在启用时,会要求用户授权访问通讯录、好友列表乃至聊天记录,声称“基于人脉匹配精准点赞”。但实际操作中,这些数据可能被平台或第三方服务商留存,用于构建用户画像,甚至打包出售给营销机构。例如,某用户在取消功能后仍收到“基于您通讯录的推荐好友”,正是其通讯录数据未被彻底清除的典型表现。更隐蔽的风险在于,部分功能通过“虚拟身份”批量点赞,实则记录用户IP地址、设备指纹等敏感信息,为后续的定向攻击埋下伏笔。当这些数据与用户的真实身份关联,诈骗分子便可精准编造“熟人场景”实施诈骗,危害远超普通垃圾信息。

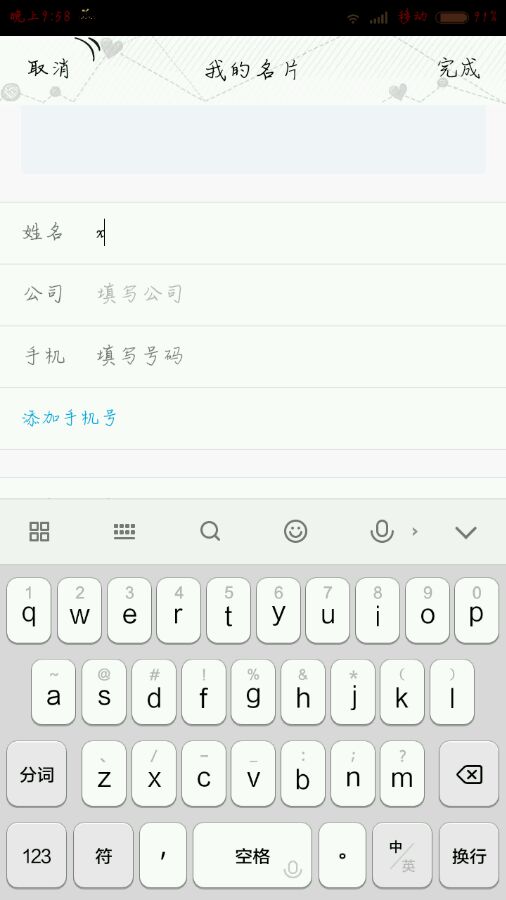

面对潜在的信息滥用风险,用户亟需掌握取消刷名片赞功能的具体操作路径。以主流社交平台为例,微信用户需进入“我-设置-隐私-权限管理-名片与邀请”,找到“允许陌生人查看十条朋友圈”等关联权限,关闭后进入“设置-通用-发现管理”,关闭“名片赞”相关插件;钉钉用户则需通过“工作台-应用权限管理-通讯录权限”,撤销对“第三方社交工具”的通讯录访问授权,并在“隐私设置-数据管理”中主动清除缓存数据。值得注意的是,部分平台将“取消功能”拆分为多个权限节点,用户需逐一检查“通讯录访问”“动态权限”“第三方授权”等选项,避免因遗漏导致数据继续被收集。例如,某些小程序虽在主界面关闭了“刷赞”功能,但后台仍保留“读取用户公开信息”的权限,需手动在小程序管理页彻底删除。

然而,取消功能仅是第一步,后续的数据清理与动态管理同样关键。用户需定期通过平台提供的“隐私中心”或“数据导出”功能,查看已授权的数据范围,对非必要信息申请删除。以QQ为例,用户可在“设置-隐私-账号与安全-数据管理”中查看“第三方应用授权记录”,对可疑应用立即解除授权。同时,应养成“最小必要授权”习惯:当平台要求访问通讯录或位置信息时,需判断该权限是否与核心功能直接相关——例如“名片赞”功能无需读取通话记录,此类授权应果断拒绝。此外,可借助手机自带的“权限管理”工具,实时监控应用的数据访问行为,一旦发现异常授权(如社交应用突然访问短信),立即限制或关闭。

用户对刷名片赞功能的认知误区,往往导致隐私保护流于形式。最常见的误区是“关闭功能=数据清除”,实则平台可能仍保留历史数据;其次是“信任大平台不会滥用”,但即便头部企业也曾曝出数据泄露事件,用户需以“零信任”态度管理个人数据。另一大误区是“追求效率牺牲隐私”,部分用户因贪图“一键涨粉”的便利,默认勾选“同意数据共享”,却不知这些数据可能被用于算法歧视或价格歧视(如电商平台根据社交活跃度调整商品价格)。对此,用户需建立“数据价值”意识:个人信息的每一次授权,都应视为一次“交易”,明确“我付出什么数据,换取什么服务”,若服务价值远低于数据风险,则应果断拒绝。

从行业视角看,用户主动取消刷名片赞功能的行动,正倒逼平台重构“效率”与“安全”的平衡逻辑。随着《个人信息保护法》明确“用户有权撤回授权”,平台需优化交互设计,将“隐私控制权”前置——例如在功能启用时以弹窗形式清晰告知数据用途,并提供“一键取消”入口。但目前仍有部分平台将取消路径隐藏在三级菜单外,或设置“确认取消需二次验证”等障碍,本质上是对用户权利的变相忽视。未来,平台间的竞争或将从“功能迭代”转向“隐私合规”,那些能提供透明数据管理流程的产品,更可能赢得用户信任。而对用户而言,每一次取消刷名片赞功能的操作,不仅是对个人数据的保护,更是对“数据主权”的捍卫——当“点赞”不再以隐私为代价,社交生态才能真正回归“连接”的本质。

用户主动取消刷名片赞功能,看似是个人化的隐私管理行为,实则推动着数字社会规则的进化。当越来越多的人拒绝“数据换效率”的陷阱,平台将不得不重新审视商业模式的伦理边界,而整个行业也将朝着更透明、更尊重用户的方向发展。这不仅是个人隐私意识的觉醒,更是数字文明从“野蛮生长”走向“规范治理”的必经之路。