用户在选择QQ免费在线代刷赞网站时,往往陷入“效果优先”或“安全至上”的二元对立困境,却鲜少系统掌握两者兼顾的评估逻辑。事实上,这类平台的真实价值与潜在风险,藏在其技术逻辑、数据流程与商业模式的细节中,用户需从“效果验证”与“安全性筛查”双维度构建评估框架,才能避免“流量陷阱”与“账号危机”。

评估效果的核心:从“数量堆砌”到“行为合规性”的穿透

用户对“效果”的直观认知常停留在“点赞数量是否达标”,但这只是表层指标。真正的效果评估需穿透“数量幻觉”,聚焦“行为真实性”。腾讯风控系统对异常点赞的判定逻辑早已迭代——不仅监测点赞速度(如单分钟内超50次点赞触发阈值),更关联账号行为轨迹:点赞账号是否为“僵尸号”(无动态、无好友、头像为默认)、点赞时间是否集中在非活跃时段(凌晨3点)、是否伴随异常互动(如无评论却突然点赞)。优质代刷平台会通过“模拟真实用户行为”规避风控,例如分时段模拟不同地区用户的点赞节奏,或结合目标账号的粉丝画像(如学生群体多则选择白天活跃时段)。用户可通过小范围测试验证效果:用小号委托刷10个赞,观察24小时内是否有赞被系统自动撤回,或主号是否收到“异常登录提醒”——前者说明点赞行为被识别为作弊,后者则暗示平台存在账号权限泄露风险。

安全性的第一道防线:数据加密与权限边界的划定

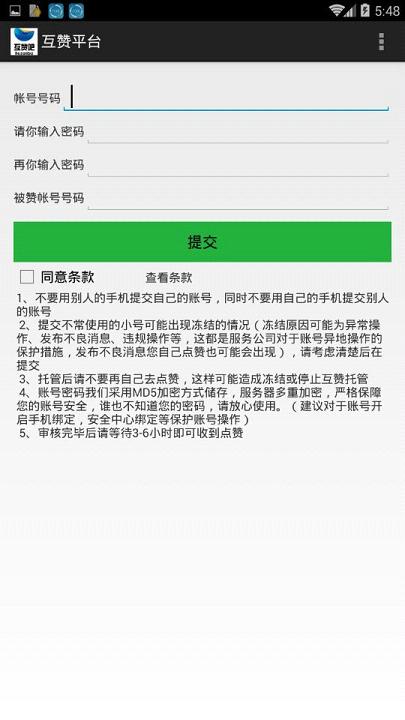

安全性评估的核心,是判断平台是否对用户账号形成“不可控的权限渗透”。多数用户仅关注“是否需要提供QQ密码”,却忽略了更隐蔽的风险点:平台是否通过插件或脚本获取“好友列表”“群聊记录”等敏感权限?正规代刷平台会采用“临时授权码”模式,用户仅开放“点赞”基础权限,且授权时效通常不超过24小时;而劣质平台则可能通过“虚假授权页面”诱骗用户开放“通讯录”“支付信息”权限,甚至植入木马程序窃取长期数据。用户需检查网站URL是否为HTTPS加密协议(地址栏有锁形图标),并使用浏览器开发者工具(F12)监测请求日志——若发现向未知域名发送包含“uin”“skey”等QQ核心参数的请求,说明数据存在泄露风险。此外,ICP备案信息是另一道安全门槛:工信部备案可查询网站运营主体,无备案或备案信息与实际域名不符的平台,多为“黑作坊”式运营,用户数据安全无从保障。

实操验证的“三板斧”:小成本试错、第三方溯源与技术检测

面对平台宣传的“100%真实粉丝”“永久不删赞”等承诺,用户需通过三步验证法降低决策风险。第一步“小成本试错”:用注册3个月以上的小号测试,避免主号因频繁触发风控被限制功能;第二步“第三方溯源”:在黑猫投诉、知乎等平台搜索平台名称+“封号”“数据泄露”等关键词,重点查看近半年的投诉解决率——若投诉量高且平台未主动处理,说明其售后能力与安全性存疑;第三步“技术检测”:使用虚拟机或隔离的浏览器环境访问平台,安装拦截脚本监测页面弹窗与后台请求,若出现强制下载插件、诱导扫描二维码等行为,立即终止操作。值得注意的是,“免费代刷”往往暗藏付费陷阱:部分平台以“免费试用100赞”吸引用户,却在绑定QQ后自动订阅“会员服务”,或以“需充值才能提现”为由诱导消费——用户需警惕“免费”背后的“强制付费”机制。

行业潜规则与用户盲区:“流量生意”背后的数据黑产

免费代刷平台的商业模式本质是“流量变现”,而变现手段常游走法律边缘。部分平台会将用户授权的QQ账号接入“点赞任务池”,为其他用户提供有偿刷赞服务,形成“用户A的账号帮用户B点赞”的循环,这种“交叉刷赞”模式极易触发腾讯“互粉互赞”风控规则;更有甚者将用户账号数据打包出售给黑产团伙,用于“养号”后实施诈骗。用户需关注平台的“用户协议”条款:若协议中包含“用户授权平台使用账号进行非商业化活动”“数据共享”等模糊表述,需立即放弃使用。行业数据显示,2023年因使用代刷平台导致QQ账号被盗的用户同比增长37%,其中超60%的案例源于“免费平台”的数据窃取——这印证了“免费即最贵的”商业逻辑。

理性评估的底层逻辑:短期流量与长期账号价值的平衡

用户需清醒认知:QQ账号的价值不仅在于“点赞数量”,更在于其长期积累的社交信用与商业潜力。一次违规刷赞可能导致账号被“限制功能”(如无法添加好友、无法进群),严重者甚至被永久封禁——而重新养号的成本远高于刷赞带来的短期收益。真正的“有效代刷”应服务于账号生态的良性发展,例如为优质内容提供初始曝光,而非通过虚假数据制造“虚假繁荣”。用户在选择平台时,需将“效果评估”与“安全性筛查”视为动态过程:每次使用后需观察账号动态变化(如好友是否收到异常邀请、是否出现非本人操作记录),并将评估结果纳入“平台黑名单”管理机制。

在流量焦虑与算法共生的时代,用户对QQ代刷平台的需求本质是对“社交捷径”的追逐,但捷径背后往往隐藏着账号价值的崩塌风险。唯有建立“效果穿透+安全筛查”的双维评估体系,将每一次选择视为对自身数字资产的“风险决策”,才能在流量与安全的平衡木上走出稳健步伐——毕竟,真正的社交影响力,从来不是“刷”出来的,而是“真”出来的。